119号 WINTER 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ Ⅰ. 歯周組織

- ≫ Ⅱ. 抜歯後の組織の変化

- ≫ Ⅲ. インプラント周囲組織

- ≫ Ⅳ. インプラント審美修復における退縮の問題

- ≫ Ⅴ. インプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率

- ≫ ⅤⅠ. SPIシステムによるインプラント審美修復

- ≫ ⅤⅡ. 臨床の実際

- ≫ 終わりに

- ≫ 謝辞

はじめに

近年インプラント治療は社会的に認知され、欠損補綴における咬合機能回復の点で従来の補綴治療と比較し、より高い評価を受けている。口腔の健康維持、さらには審美的な期待からインプラント市場は急速に拡大しており、海外からも多くの情報とシステムが導入されてきた。

しかしながら、それらの情報をそのまま日本人に適用することは必ずしも最良の結果をもたらしたとは言えず、歯科医師にとっても臨床的に咀嚼しきれていないというのが実感であろう。

現在インプラント治療を希望して来院する受診者からは「噛めるようにしてほしい」という漠然とした期待から、「よく噛めてきれいにしたい」という具体的な要望にシフトしてきており、以前に比べ、より高いハードルが歯科医師側に課せられている。そのため天然歯と調和したインプラント修復を行おうとする歯科医師には、歯周組織とインプラント周囲組織の解剖、そして抜歯やインプラント二次手術後に起こる組織の変化を理解し、それぞれの形態的特長を配慮して臨床的な対応に努める必要がある。

そこで本稿では、筆者らが提唱する生物学的比率という新しい概念に基づくインプラント審美修復について、その生物学的な背景とSPIシステム(Swiss Precision Implant System:Thommen Medical AG, アスパックコーポレーション)による一連の臨床術式を通じて解説を行う。

Ⅰ. 歯周組織

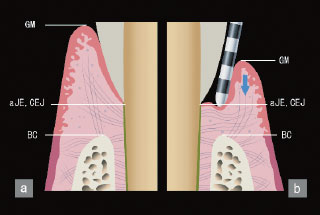

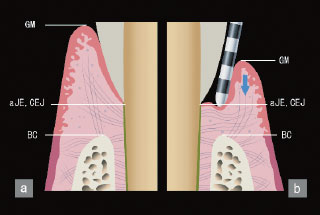

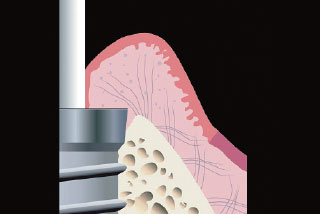

歯周組織はセメント質、歯根膜、歯槽骨、そして歯肉から構成される1)(図1)。歯肉外側には密なコラーゲン線維を含む角化歯肉とすう疎な弾性線維を含む口腔粘膜が存在し、歯肉内側では歯肉溝、接合上皮、そして結合組織からなる付着機構が存在する。最下層に位置する結合組織性付着線維の一端はセメント質に包埋され、歯根と垂直に走行しながら周囲骨や隣接歯を結び、歯肉結合組織線維群として頬舌側の辺縁歯肉や歯間乳頭の形態を維持している(図2)。

正常な歯周組織においては歯肉溝、接合上皮、結合組織付着、それぞれの平均的な距離は約1mmであり、なかでも結合組織付着の幅が最も安定している。三者を合計した距離はほぼ3mmと一定であることから生物学的幅径2)と呼ばれており、補綴治療の予後を左右する重要な因子として臨床に広く用いられている。

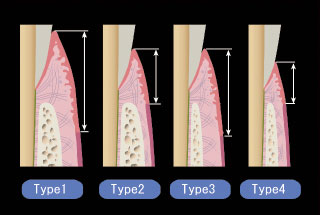

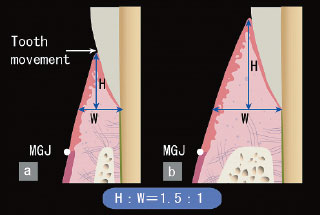

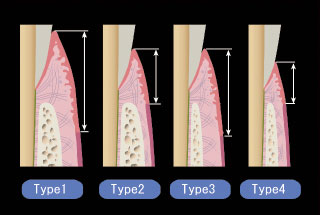

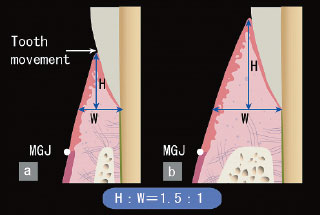

歯肉はその形態や厚みからThin-scallopedタイプ(図3)とThick-flatタイプ(図4)に分かれている3)。また歯周組織は骨や軟組織の厚みからMaynardとWilsonにより4つのバイオタイプに分類されている4)(図5)。歯の萌出や年齢とともに歯肉は徐々に退縮し(受動的萌出)、一般に歯肉が薄く頬側に位置する歯ほど歯頸線が下がる傾向にある(図6)。矯正治療における臨床報告や動物を用いた組織学的研究でも頬舌的な歯の移動により歯肉の高さが変化することが知られている(図7、8)。それらをふまえてWennstrom5)は「遊離歯肉の高さと幅の比率はおよそ1.5:1である」との仮説を提唱している(図9)。したがって歯肉の高さは頬舌的な歯の位置や歯周組織のバイオタイプに左右され、また審美修復においては厚い歯周組織のバイオタイプのほうが歯肉縁下マージンの設定位置など補綴設計の自由度において有利であることが理解できる。

-

図1 a:歯肉内側ではそれぞれ約1mmの歯肉溝、接合上皮、結合組織付着が存在する。b:健康な歯周組織ではセメント質に包埋される結合組織線維群により、プローブは接合上皮と結合組織付着との境界部で止まる。

-

図2 歯間乳頭は最下層に位置する1mmの結合組織付着、その上部にある接合上皮や歯肉溝を含むいわゆる歯間部の遊離歯肉からなる。

-

図3 Thin-scallopedタイプでは、歯頸部が凸の形の薄い歯肉や尖形の歯間乳頭が見られる。

-

図4 Thick-flatタイプでは、歯頸部が平坦な厚い歯肉や鈍形の歯間乳頭が見られる。

-

図5 MaynardとWilsonの分類では厚いバイオタイプの歯周組織ほど遊離歯肉は高くなる。

-

図6 頬側に転位した右下第一小臼歯には歯肉退縮が、舌側に転位した第二小臼歯には歯冠側への増大が見られる。

Ⅱ. 抜歯後の組織の変化

歯の喪失により抜歯窩では組織のリモデリングに伴い血餅の形成、溶血反応が起こる。そして血餅の収縮とともに肉芽組織に置き換わり上皮化され、内部では骨組織の改造や成熟の過程をたどる。日本人唇側歯槽骨の厚みはほぼ1mm以下と薄く、唇側歯槽骨の吸収により歯槽提は舌側に移動する6)。抜歯6ヵ月後の歯槽提の形態変化を調べた研究では垂直方向に0.9mm減少し、また水平的には前歯部で4.4mm、前歯と小臼歯を合わせた部位では2.7mmの減少がみられた7、8)。

抜歯後の歯槽骨の変化に伴い隣接する軟組織も変化する。抜歯により歯間水平線維を始めとする歯肉結合組織線維群は切断され、歯肉形態の構造変化により歯間乳頭の喪失を招く。また角化歯肉と口腔粘膜を隔てる歯肉粘膜境移行部(MGJ)は長期的な研究により生涯その位置は一定とされている9)が、抜歯後の歯槽骨の吸収と連動して起こる軟組織の形態変化のためMGJの位置は舌側や歯冠側に移動し、歯槽頂の高さの減少に伴い角化組織は減少していく(図10)。

これら軟組織の三次元的な変化によりインプラント審美修復においては歯頸線、角化組織、歯間乳頭回復の点で妥協を許す結果となる。抜歯により失われた軟組織の増生に関して現在コンセンサスは得られておらず、特に薄い歯周組織に対する審美的なマネージメントはしばしば議論の対象となっている。

Ⅲ. インプラント周囲組織

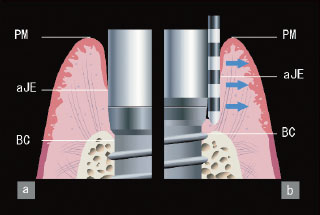

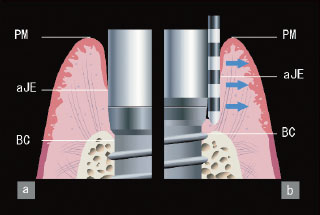

インプラント周囲には、天然歯と同様に歯肉溝、接合上皮、そして結合組織が存在する1)。遊離粘膜の上端から接合上皮根尖端までの距離は1.5~2.5mm、結合組織の幅は1~1.5mmであり、この三者を合わせた距離はおよそ3~4mmでインプラントの生物学的幅径と呼ばれている10)。この組織の特長としてセメント質に見られるような直接付着する水平性の線維はインプラントには存在せず、骨から長軸方向に伸びる線維とアバットメント周囲を取り囲む線維が見られる1)(図11)。

インプラント角化粘膜の存在の是非については過去さまざまな議論が重ねられており、近年では角化粘膜の重要性を示唆する研究が報告されている。2年間の臨床研究11)では角化粘膜が口腔粘膜に比べ術後の退縮量が少ないことを報告しており、また動物を用いた実験12)でもインプラント周囲炎に対して角化粘膜は抵抗性があることが報告されている。

Bengaziら11)はWennstromの仮説5)から「インプラント周囲粘膜は骨レベルと軟組織の厚みによりその生理的な形態が保たれているのではないか」と推察している。しかしながらインプラント周囲組織は天然歯とは付着構造が異なるため、臨床的にインプラント遊離粘膜の高さと幅、そしてその比率を正確に測定することは難しい。

Ⅳ. インプラント審美修復における退縮の問題

現在インプラント審美修復においては理想的な埋入深度に関してさまざまな提案がされている。しかしながら歯頸線から3mm以上深めに埋入した場合、薄い歯周組織のバイオタイプではしばしば術後に退縮が起こることがある。したがって術後に起こる軟組織の退縮を考慮してあらかじめ組織の増大をはかったほうがよいとする意見もある13)。

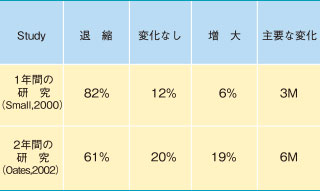

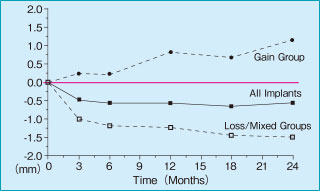

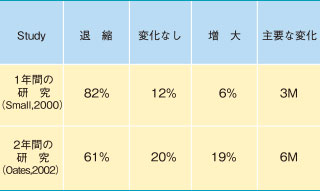

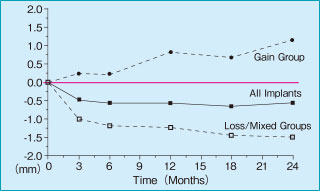

インプラント頬側粘膜の高さの変化を調べた1年間の研究14)では退縮を示したものは82%、変化なしが12%、歯冠側への増大が6%であり、その変化の多くは二次手術後3ヵ月以内に起こった。また他の2年間の研究15)でも退縮が61%、変化なしが20%、歯冠側への増大が19%であり、退縮を示すタイプでは上部構造体装着時から6ヵ月以降大きな変化は見られなかった。一方、歯冠側へ増大するタイプは2年間持続的に高さが増加する傾向にあった(表1、2)。

以上のことから審美性に直接影響を与えるインプラント頬側粘膜の高さの変化には退縮、変化なし、歯冠側への増大という3つのパターンがあり、最も問題となる退縮に対する処置法に関心が集まっているものの、それらの変化を起こす要因については明らかにされていない。

-

図7 術前では上顎左側側切歯の歯冠は短く、下顎右側犬歯には歯肉の退縮傾向が見られる。

-

図8 矯正治療により上顎側切歯の歯冠は長くなり、下顎犬歯に歯肉退縮の改善と角化歯肉の増加が見られる。

-

図9 遊離歯肉の高さと幅の比率はおよそ1.5:1であり、頬舌的な移動により歯肉の高さが増減してもその比率は変わらない。(文献5より引用改変)

-

図10 抜歯後長期経過した下顎右側臼歯部狭小顎堤。顎堤の吸収に伴いMGJの位置が歯冠側方向へ移動しており、犬歯の角化歯肉幅に比べ顎堤の頬側角化粘膜の幅は狭い。

-

図11 a:インプラントには水平性の結合組織付着線維は見られず、骨から伸びる垂直性の線維とアバットメント周囲を取り囲む線維が見られる。b:プロービング時、天然歯との付着構造の違いのためその先端が骨の近くまで達することがある。

-

表1 インプラント頬側粘膜の高さの変化

Ⅴ. インプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率

インプラント周囲粘膜の厚みとその安定性に関して3年から5年に及ぶ長期報告では、ワイドインプラントに比べスタンダードインプラントのほうが術後粘膜の退縮が少ないことが示されており16)、このことからインプラント頬側粘膜の幅と高さの間には関連性があることがうかがえる。

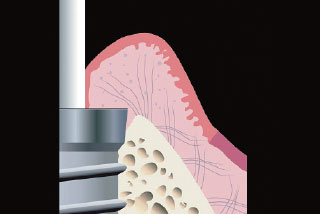

また最近ではワイドインプラントにスタンダードインプラントのアバットメントを装着し、インプラント周囲の骨吸収を予防するというPlatform switching concept17)が注目されている(図12)。この術式ではインプラントとアバットメント接合部にある炎症細胞域とショルダー部との間に水平的な距離が生まれ、インプラント辺縁の骨吸収が防止できるというのがオリジナルの理論である。しかしながら筆者らは、私見ではあるがインプラント、アバットメント間の水平的な距離の増加によりインプラント内側縁上への軟組織の増殖が起こり、遊離歯肉縁からショルダー部までの三次元的な距離が増加する。したがってこのインプラントの生物学的幅径の距離の増加により術後に起こる骨吸収の量が少ないのではないかと考えている。

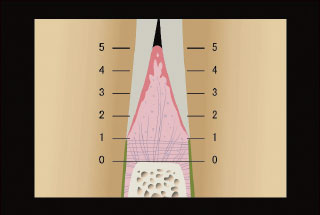

Wennstromの仮説5)では「遊離歯肉の高さと幅の関係はおよそ1.5:1の比率である」ことは先に述べたが、その結果がそのままインプラントに用いられるかどうかは付着構造が異なるため不明である。

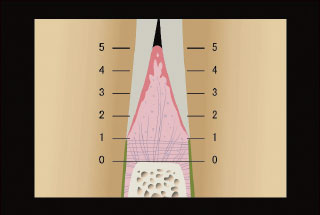

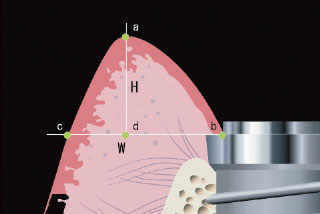

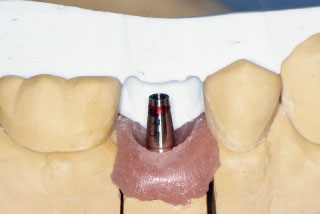

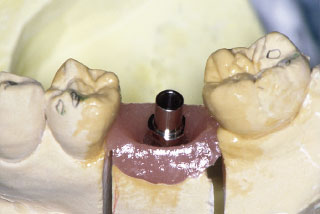

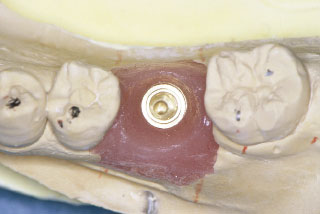

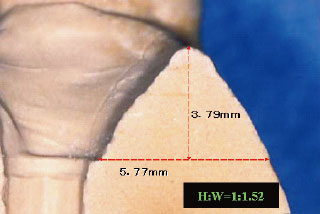

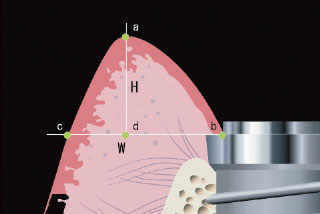

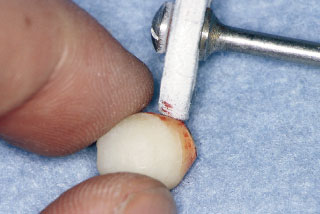

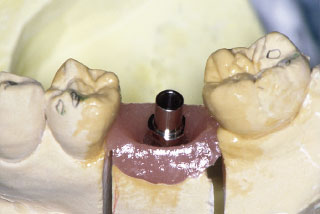

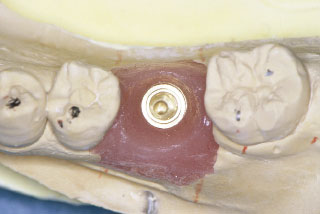

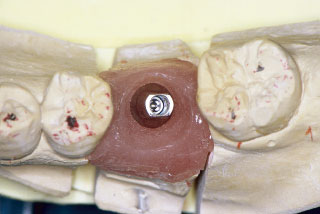

そこで筆者らはPlatform switching conceptや長期的な臨床観察をもとにインプラント頬側縁上粘膜の生理的な形態に着目し、隣在歯と調和したインプラント修復物の上部構造体とアバットメントを外した直後の状態の印象採得を行い、研究模型を用いてデジタルノギスにより、その高さと幅を測定した18-20)(図13)。対象としては上部構造体装着後最低1年(平均3年5ヵ月)を経過し、角化組織により支持されるインプラント頬側縁上粘膜の高さが1.5mm以上あるインプラント14本14症例を用いた。

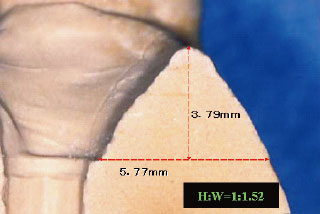

結果は全ての症例で幅のほうが高さよりも大きく、平均の高さHが2.17mm、幅Wが3.44mm、そして平均的なHとWの比率が1:1.58であった。また前歯部と比較し臼歯部のほうが幅の割合が大きかった。これらの結果から、粘膜の高さと幅の間には密接な関係(H:W=1:1.5)があり、筆者らはその関係をインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率(Biologic height-width ratio of the buccal supraimplant mucosa)と名づけた20)。

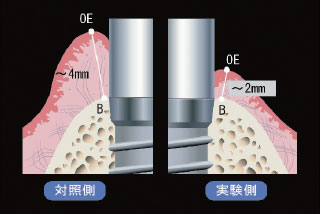

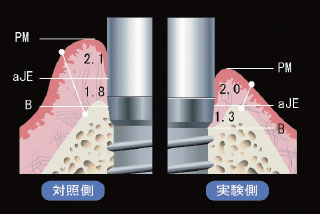

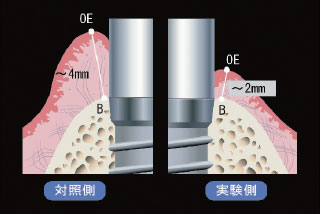

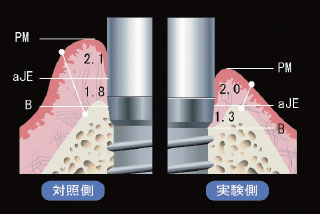

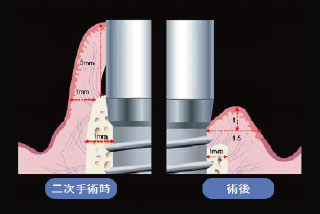

二次手術時にインプラント周囲粘膜を薄くした動物実験では、最小限の距離3mmを保とうとする生物学的幅径の原理に従い、その粘膜の厚みに応じた垂直性の骨欠損が生じることが知られている21)(図14、15)。そこで薄い歯周組織のバイオタイプに対する審美的なティッシュマネージメントについて考察してみたい。

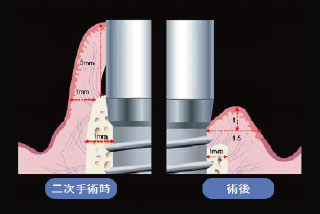

二次手術時に生物学的幅径を考慮して薄い粘膜弁を垂直方向に起こして縫合した場合(図16:二次手術時)、先に述べたインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率(H:W=1:1.5)20)に従い、その幅に規制された粘膜の退縮が起こる22)。そして再構築された粘膜の高さに応じて生物学的幅径の原理から垂直性の骨吸収が生じる。さらに前歯のように歯槽骨が1mm以下と薄い場所では垂直性の骨吸収を補うインプラント頬側粘膜の高さを支持する骨が喪失するため、周囲軟組織の生物学的比率が安定するまで持続的な粘膜の退縮が続き、審美的に重大な問題が起きる可能性がある23-25)(図16:術後)。したがって長期的に安定し、かつ審美的に良好な結果を得るには最低でも求める高さと同等の、理想的にはおよそ1.5倍の幅のインプラント頬側縁上粘膜の確保が望ましい。

-

表2 2年間の研究におけるインプラント頬側粘膜の高さの変化(文献15より引用改変)

-

図12 ワイドインプラントにスタンダードインプラントのアバットメントを装着し、インプラント周囲の骨吸収を予防するというPlatform switching concept。

-

図13 インプラント頬側縁上粘膜(b-cを結んだラインより上部)の高さと幅の生物学的比率。内側はやや凸のストレート形態であり、その比率はおよそ1:1.5である。

-

図14 2回法インプラントを用いた動物実験では、二次手術時にインプラント周囲粘膜の厚みを対照側では4mmのまま、実験側では切開により粘膜の厚みを4mmから2mmに薄くする。(文献21より引用改変)

-

図15 術後、インプラントの生物学的幅径の原理により、実験側では粘膜の厚みに応じてより大きな垂直性の骨欠損が生じる。(文献21より引用改変)

-

図16 粘膜と骨が薄い歯周組織のバイオタイプの場合、インプラント頬側縁上粘膜の安定した生物学的比率に達するまで骨吸収が続き、その結果重度の退縮が生じる。

ⅤⅠ. SPIシステムによるインプラント審美修復

1. 生物学的比率の概念に基づくインプラント外科手術

インプラント審美修復を行う場合、先に述べたように生物学的幅径と生物学的比率の関係を理解することが重要である。インプラントの生物学的幅径の距離はおよそ3~4mmであり、基底部の結合組織の幅を考慮し接合上皮と歯肉溝にあたる2~3mmが技工作業に必要となるアバットメントと上部構造体の入るスペースとなる。したがって長期的に安定した結果を得るには埋入位置に関して頬側縁上粘膜の高さを2mmに設定した場合、生物学的比率の概念(H:W=1:1.5)から幅を3mmに、高さを3mmに設定した場合、幅を4.5mmへと外科手術により確保する必要がある。

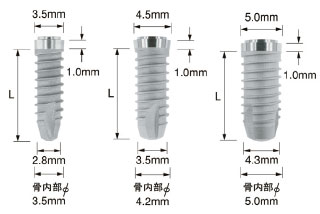

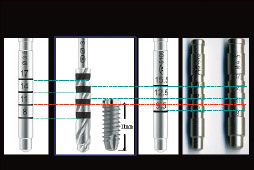

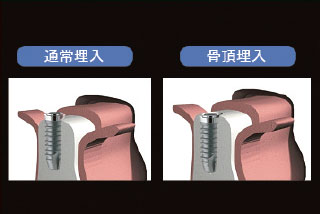

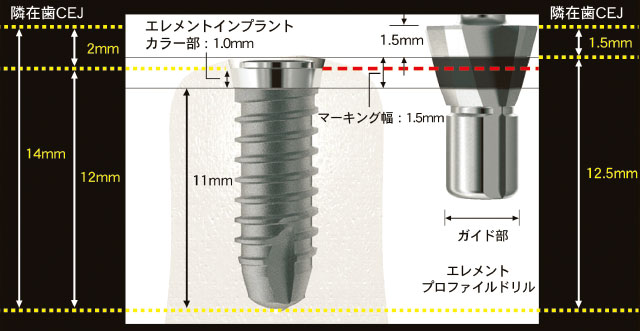

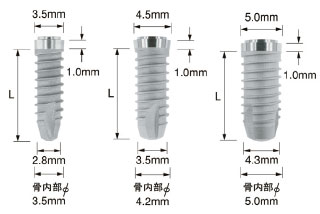

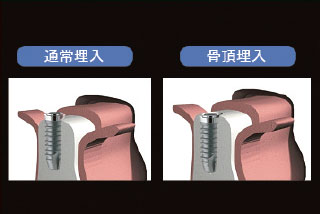

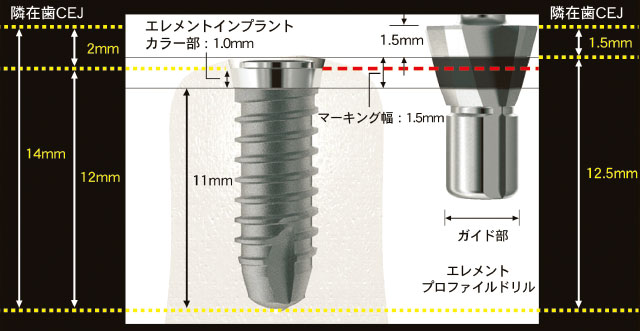

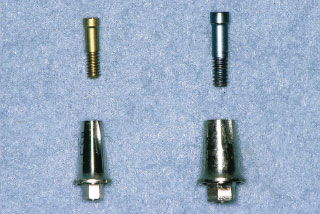

SPIシステム(Swiss Precision Implant System:ThommenMedical AG, アスパックコーポレーション)では機械研磨面と表面処理面との境界部から先端までの距離をインプラントの長さ(図17)としており、それぞれドリル、デプスゲージ、インプラント間に工夫がされている(図18、19)。埋入方法に関してエレメントインプラントでは機械研磨面1mmが骨縁上にでる通常埋入法を基本としている(図20)。最近ではインプラント審美修復を行う際に日本人の薄い歯周組織を考慮してヒーリングキャップが骨頂にくるようショルダー部が骨縁下0.5mmに設定される骨頂埋入法が新たに追加された(図20)。

次にエレメントインプラントによる審美修復を行う際の骨頂埋入法について模式図(図21)を用いて説明する。

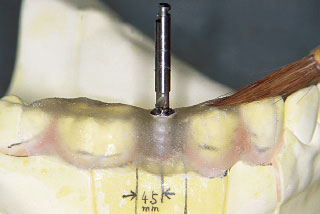

まず最初に重要なのは理想的な頬側歯頸線の位置を設定することである(中間歯欠損の場合、隣在歯の歯頸線(CEJ)を結んだラインがおおむね基準となる)。次に技工作業のスペースと生物学的比率の概念(H:W=1:1.5)を考慮してインプラントショルダー部の位置を理想的な頬側歯頸線から垂直的に2mm下方に、そして水平的に3mm舌側になるように埋入位置を決定する。解剖学的に許容できる先端部までの距離が14mmの場合、頬側歯頸線からインプラントショルダー部までの距離2mmと鏡面研磨面1mmを引いた11mmが選択されるエレメントインプラントの長さとなる。

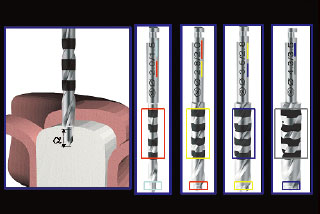

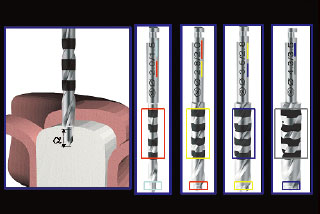

実際の埋入術式ではまずベクトパイロットドリルとベクトツイストドリルを用いて所定の回転速度において十分に冷却した生理食塩水による注水下で理想的な歯頸線から14mmの深さまで形成を行う。

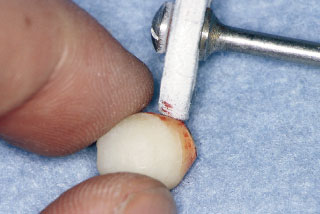

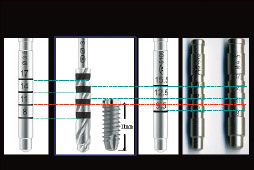

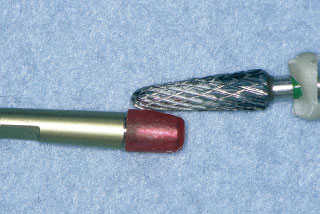

骨頂埋入時の最終形成に用いられるエレメントプロファイルドリルには中央の黒いマーキング部1.5mmとその上部1.5mmに刃部が設定されている(図21)。

-

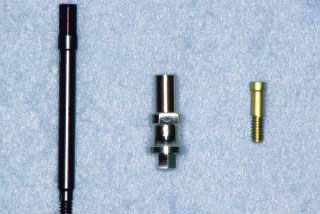

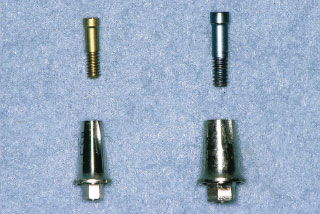

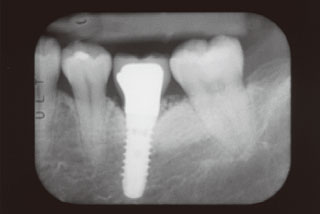

図17 SPIシステムでは機械研磨面と表面処理面との境界部から先端までの距離をインプラントの長さとしている。エレメントインプラントの機械研磨面の幅は1.0mmである。

-

図18 ベクトパイロットドリル、ベクトツイストドリル先端ガイドの直径は1ステップ前に使用したドリル直径に一致し、良好なドリリングガイドとしての機能をもたらす。

-

図19 ベクトツイストドリルと新旧デプスゲージ、そしてエレメントインプラントとの関係。右:新デプスゲージ 左:旧デプスゲージ

-

図20 エレメントインプラントには機械研磨面を1mm骨縁上に設定する通常埋入法とショルダー部を0.5mm骨縁下に設定する骨頂埋入法がある。

-

図21 審美修復における長さ11mmのエレメントインプラントの埋入位置とエレメントプロファイルドリルとの関係。

形成時、エレメントプロファイルドリルの黒いマーキング部上端を骨頂と一致させた場合、インプラントショルダー部はマーキング部上端より0.5mm下がる骨縁下0.5mmに設定される。したがってエレメントプロファイルドリル上端からインプラントショルダー部までの距離は2mmとなる。

この関係を利用して所定の14mmの深さまで最終のベクトツイストドリルにて形成を行った後、エレメントプロファイルドリルの上端を歯頸線の高さに合わせ形成することで、その2mm下方に11mmの長さのエレメントインプラントのショルダー部が設置されることになる。

最後にMONOトルクラチェットを用いて埋入を行った後に、インプラント頬側縁上粘膜の水平的な距離が3mmあるか検討し、足りなければ一次手術時の骨増生や二次手術時の軟組織の増大により対応する。

以下図説にて一連の外科術式について解説を行う(図22~41)。

-

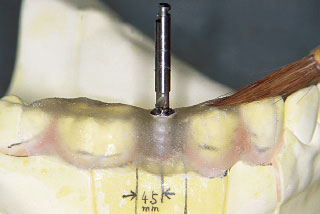

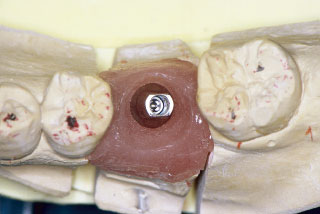

図22 インプラントの埋入位置は理想的な歯頸線(この模型では両隣在歯のCEJを結んだライン)からインプラントショルダー部が垂直的に2mm下方に、水平的に3mm舌側にくるように設定する。

-

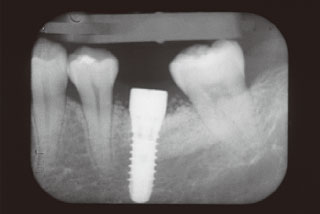

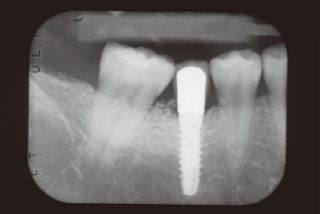

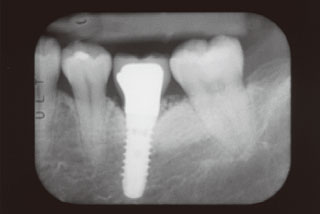

図23 研究模型において下顎右側第二小臼歯欠損部の近遠心径が7mmであることから小臼歯形態の診断用ワックスアップを行う。術前のX線写真と合わせてエレメントインプラント(φ3.5mm、長さ11mm)を選択する。そしてサベイヤーにて埋入位置と方向を決定する。

-

図24 サージカルガイドの作製。サベイヤーで決めたポジションをベクトパイロットドリルφ2.0mm(800rpm)を用いて模型上でドリリングし、デプスゲージにて埋入位置、方向を確認する。その後ベクトパイロットドリル用ガイドスリーブを装着固定し、即重レジンを築盛する。

-

図25 浸潤麻酔の刺入点は、治癒を阻害する角化粘膜への貧血を避けるため必ず可動性の口腔粘膜に行う。

-

図26 サージカルガイドを用いて歯周プローブにて埋入位置へのマーキングを行った後、No.11の替刃メスによる歯槽頂切開と軽度な歯肉弁の剥離翻転を行う。

-

図27 サージカルガイドにより初期のドリリングの方向は規制される。そのため臼歯部では開口量からドリルの長さ(L34.0/L29.0)を選択し、ベクトパイロットドリルφ2.0mm(800rpm)によりドリリングを開始する。

-

図28 次にサージカルガイドをはずし、コントラアングルのヘッドが隣在歯に接触しないようベクトパイロットドリルをドリルエクステンションに付け替え、設定した歯頸線から14mmの深さまで埋入窩の形成を行う。

-

図29 デプスゲージφ2.0mmを用いて形成の深さ(隣在歯CEJを結んだラインから14mm)と方向を確認する。

-

図30 ベクトツイストドリルφ2.8mm(600rpm)による形成後、同直径のデプスゲージを用いて最終的な深さ(14mm)と方向を確認する。

-

図31 骨頂埋入法の最終形成では、エレメントプロファイルドリルφ3.5mm (250-300rpm)を用いて両隣在歯CEJを結んだラインとドリルの上端が一致するまで形成する。

-

図32 ベクトツイストドリルφ2.8mm(600rpm)による形成窩。

-

図33 エレメントプロファイルドリルφ3.5mm(250-300rpm)による最終的な形成窩。

-

図34 形成窩を生理食塩水で洗浄した後、MONOインサートツールを用いてエレメントインプラント(φ3.5mm、長さ11mm)を挿入し、手指にて入るところまで埋入する。

-

図35 MONOトルクラチェットにインサートツールを取り付け、1秒間に90度の回転速度でインサートツールのディンプルが頬側中央に向くように所定の位置まで埋入を行う。

-

図36 両隣在歯CEJを結んだラインから2mm下方にインプラントショルダー部が位置している。

-

図37 MONOスクリュードライバーにより手指にてヒーリングキャップをしっかりと閉める。

-

図38 埋入されたエレメントインプラント。

-

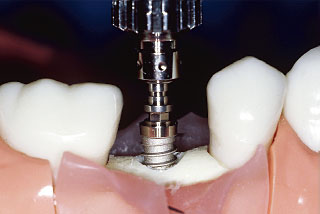

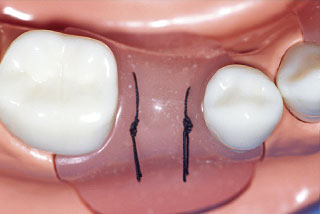

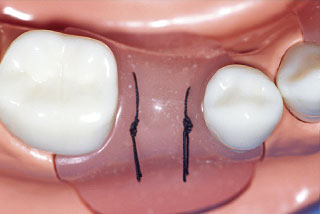

図39 インプラントの近遠心側に単純縫合を行い一次手術終了。

-

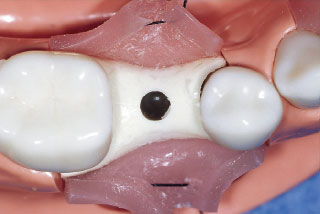

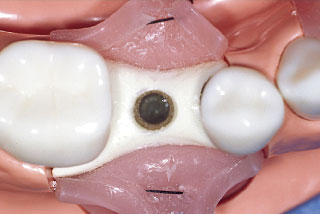

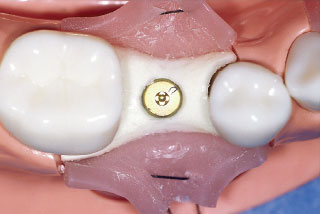

図40 二次手術時、ヒーリングキャップをはずし4.5mmの高さ(φ3.5/H4.5)のジンジバルフォーマーを装着。

-

図41 歯肉弁の近遠心側に単純縫合を行い二次手術終了。

2. 生物学的比率の概念に基づくインプラント歯肉縁下の形態

生物学的比率の概念(H:W=1:1.5)に従い、インプラントショルダー部を理想的な頬側歯頸線の位置から垂直的に2mm下方に、そして水平的に3mm舌側になるようにエレメントインプラントを埋入したら、次に問題となるのは歯頸線の位置を決定する上部構造体の歯肉縁下の形態である。

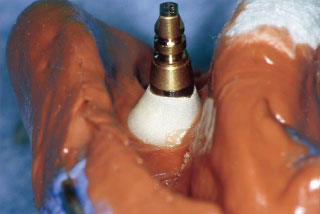

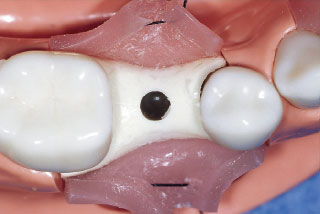

二次手術後、ジンジバルフォーマーから歯冠形態の大きいプロビジョナルレストレーションに変更する際、多くの場合粘膜の退縮が起きる26)(図87、93)。このことから上部構造体の歯冠形態の増大は粘膜を押し下げるという働きがある。

一方、インプラント頬側縁上粘膜はプロビジョナルレストレーションをはずした瞬間、その形態を維持することができず一時的に粘膜の高さは低くなる(図93、94)。したがって上部構造体には粘膜を支持するという側面もある。

上部構造体の形態が粘膜を押し下げたり、あるいは支持したりするという相反する側面を理解して歯科技工士は上部構造体の歯肉縁下の形態を作る必要がある。

天然歯においては歯肉溝から最大豊隆部(歯頸側1/3)へ移行する、およそ1mmから2mmの立ち上がりの形態はemergence profileと言われ、審美修復の予後にとって重要な要素である。

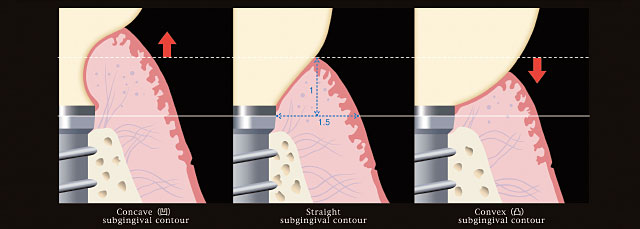

天然歯のemergence profileの概念を提唱したSteinと桑田27)は、その論文の中で立ち上がりの形態の多くはStraight emergence profile(図42)で、それは生物学的に適合した形態であると述べている。そして残りの15%にConcave(凹)emergence profileが見られたとしている。また彼らはConvex(凸)emergence profileの修復物を入れると辺縁歯肉に問題を起こす可能性があることも指摘している。

そこで審美修復における歯肉縁下の形態を考えた場合、天然歯より長いインプラント頬側縁上粘膜内側面の形態をコントロールする必要がある。

-

図42 天然歯に多く見られる歯頸部の立ち上がりがStraight emergence profile の上顎小臼歯。(文献27より引用改変)

-

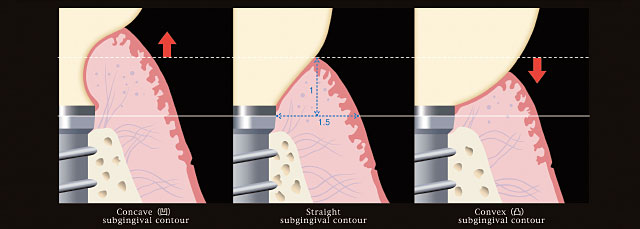

図43 生物学的比率の概念に基づくインプラント審美修復における歯肉縁下の基本形態であるStraight subgingival contour(中央)。Concave(凹)subgingival contour(左)にすると周囲粘膜の高さは増し、Convex(凸)subgingival contour (右)にすると減少する。

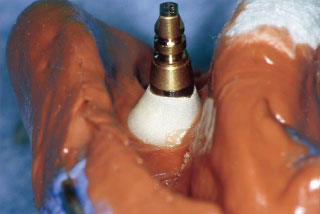

頬舌断の頬側縁上粘膜内側面の形態を見ると、やや凸ながらも斜め方向へのストレート形態(図13、120)であり、この形態に準じてインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の比率(H:W=1:1.5)を維持するようにアバットメント基底部から粘膜内側面に向ってストレートに立ち上げる。そして歯頸部付近から最大豊隆部にかけて天然歯の形態に準じた凸形態を付与する。

これら連続した形態が、筆者らが提唱しているインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率の概念に基づくStraight subgingival contourである(図43中央)。

次に頬側粘膜の増大により歯頸線の歯冠側への移動が見られる場合、Convex(凸)subgingival contourを与えることで歯頸線の位置が下がる26)(図43右)。

また粘膜が薄く退縮の可能性がある場合、Concave(凹)subgingival contourを与えることで粘膜の幅が増加し、歯冠側への増大が起きる28)(図43左)。

このようにインプラント審美修復に付与する歯肉縁下のカントゥアーには

1. Concave(凹)subgingival contour

2. Straight subgingival contour

3. Convex(凸)subgingival contour

の3種類がある。

したがってトランスファーコーピングを用いた印象採得後に作製された模型上でインプラント頬側粘膜の幅を測定することで生物学的比率の概念(H:W=1:1.5)からその高さを予測することができ、3種類の歯肉縁下のカントゥアーより理想的な歯頸線に合うタイプを選択することができる。

しかしながら先に述べたようにインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率の背景を充分理解し、周囲組織の解剖も考慮して一連の外科術式を行ったならば基本的なプロビジョナルレストレーションの形態、Straight subgingivalcontourをほとんど修正することなしに最終的な上部構造体に移行することができ、歯科技工士、歯科医師のストレスは少なくなる。

以下、図説にて一連の補綴術式について解説する(図44~72)。

-

図44 歯肉が治癒した状態。

-

図45 ジンジバルフォーマーを印象コーピング(クローズドトレー用)に付け替え、印象を採得する。

-

図46 採得されたシリコーン印象。コニカル形状のコーピングは印象材の裂開を起こすことなく精密なトランスファーを実現している。

-

図47 技工用アナログに印象コーピングを装着し、アバットメントスクリューでしっかり固定する。

補綴パーツは、直径によってカラーコード化されており便利である。

-

図48 印象コーピング部を印象の陰型にもどし、ガムモデルを注入する。後の作業模型での操作が楽になるようガムモデルは接合部を少しオーバーするように注入する。

-

図49 石膏注入されできあがった作業模型。パーツの精密性により、口腔内のインプラントの位置が高い精度で再現されている。

-

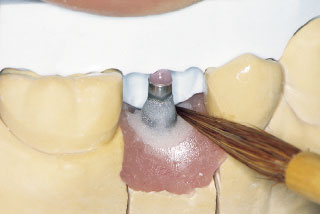

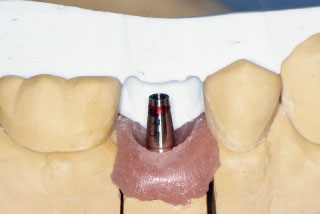

図50 ガムモデルの削合調整。インプラント頬側縁上粘膜の幅と生物学的比率(H:W=1:1.5)を参考にして、診断用ワックスアップにより採得したシリコーンインデックスのマージンラインを基準に、移行的に削合調整する。

-

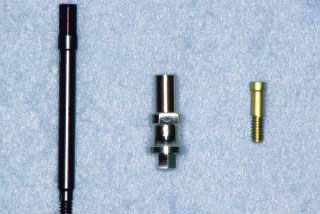

図51 テンポラリーアバットメント(クラウン用)。左の黒く長いスクリューはレジン築盛時の作業用スクリューである。

-

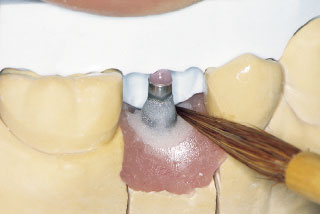

図52 シリコーンインデックスを使用し、筆にて直接即重レジンを築盛する。

-

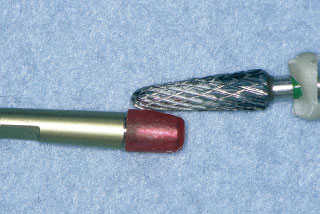

図53 形態修整し、研磨する。研磨操作は接合部保護のため、必ずアナログロングに装着して行う。

-

図54 完成したプロビジョナルレストレーション。Straight subgingival contourを付与している。周囲粘膜はこの形態によって形づくられる。

-

図55 プロビジョナルレストレーションの装着。下部鼓形空隙に少しブラックトライアングルを残し、クリーピングを期待する。

-

図56 subgingival contour の再現。最終形態の決まったプロビジョナルレストレーションを使用し、ガムモデルを注入する。

-

図57 余剰なガムモデルを硬化前に除去する。

-

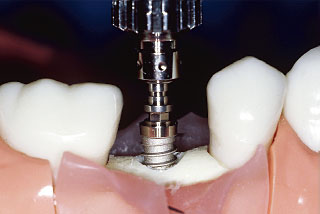

図58 インプラント頬側縁上粘膜の高さを計測し、アバットメントのカラーの高さを選択する。その後、シリコーンインデックスを参考にセレクションアバットメントを装着し、使用アバットメントを選択する。

-

図59 選択されたニューイージーアバットメントショート(φ3.5mm/H6.5mm)。クリアランス確保のため削除量をマジックペンで印記する。

-

図60 アバットメントのカスタマイズ。パラレルに近い軸面に仕上げ、上部構造体の維持力とする。またベベルを付与し辺縁封鎖性を高める。

-

図61 カスタマイズの終了した状態。

-

図62 パターンレジン築盛のため、WAXでブロックアウトする。アバットメント操作は接合部保護のため、必ずアナログロングに装着して行う。

-

図63 レジンコーピングの調整。メタルフレームのひずみを考慮し、0.5mm程度の厚さに削合調整する。

-

図64 アバットメントにレジンコーピングを装着し、メタルフレームのWAX-UPを行う。

-

図65 適合調整。アバットメントにオクルード(モリタ)を吹きつけ、主にフレーム内面の当たりが出たところを調整する。

-

図66 エステニア築盛のため、オペークを塗布、重合する。歯頸部色は頬側歯肉縁付近からなのでガムモデルで確認してから塗布する。

-

図67 エステニアの築盛。subgingival contour 部はガムモデルをはずした状態で少し多めに築盛する。

-

図68 ガムモデルにバイテックス(ATDジャパン)を塗布し、上部構造体に印記する。

-

図69 subgingival contour の形態修整。ガムモデルの形態に忠実に形態修整する。

-

図70 完成した上部構造体。プロビジョナルレストレーションにより得られたStraight subgingival contourを忠実に再現している。

-

図71 ガムモデルを装着した状態。インプラント修復においても連続した歯列内における歯頸線やcrown contourの調和は重要である。

-

図72 装着された上部構造体。生物学的比率の概念によりインプラント周囲組織の長期的安定を計る。

ⅤⅡ. 臨床の実際

1. 症例の概要

患者:30歳、女性

主訴:隣りの歯を削らずによく噛めてきれいにしてほしい

<初診時所見>

主訴である下顎両側第一大臼歯相当部に欠損が見られ、左側欠損部の近遠心径は8mm、右側欠損部の近遠心径は5mmであった。

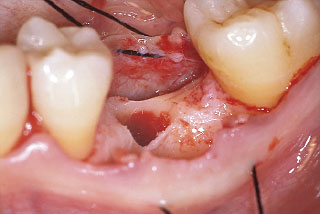

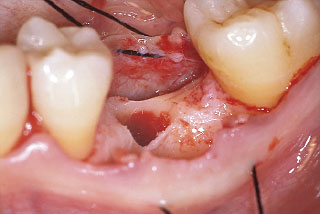

抜歯後の放置による長期的な歯槽骨の喪失と共に歯肉粘膜境移行部(MGJ)の位置は歯冠側および舌側に移動し、頬側角化粘膜幅は左側で1.5mm、右側で2mmであった。

またボーンサウンディングにより歯槽頂部の角化粘膜の厚みは約1.5mm、頬側MGJ付近の口腔粘膜の厚みはおよそ0.7mmであった。隣在歯のプロービングデプスはそれぞれ2mmであり、頬側にわずかながら歯肉の退縮が見られた。

インプラント埋入に際しては薄い歯周組織のバイオタイプや水平性の欠損顎堤(Seibert Class 1)を考慮し、適切なインプラントの選択や埋入位置、そして頬側の組織の増生の必要性が検討された。

<治療方針の概要>

受診者の希望と隣在歯に修復処置が施されていないことからインプラント治療が選ばれた。左側第一大臼歯欠損部には直径4.5mm×長さ11mm、右側第一大臼歯欠損部には直径3.5mm×長さ11mmのエレメントインプラントを選択した。

治療方針としては両部位とも一次手術では骨頂埋入法を行った後に補塡材を用いて軟組織の水平的な増大を行う。

そして二次手術時には結合組織移植術を用いて角化粘膜の垂直的な増大を行う。

次にインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率に従い基本形態であるStraight subgingival contourを付与したプロビジョナルレストレーションにより周囲粘膜の安定を待った後に上部構造体の製作を行うこととした。

以上が概ねの治療方針であるが、臨床経過については以下の図説(図73~128)にて解説する。

-

図73 初診時の下顎咬合面観。左右第一大臼歯部に欠損が見られる。また前歯部では咬耗により象牙質が露出している。

-

図74 左側第一大臼歯相当部側方面観。欠損部の近遠心径は8mmであり、MGJの位置は歯冠側に移動し、頬側角化粘膜幅は1.5mmである。両隣在歯にわずかな歯肉退縮が見られる。

-

図75 同左側X線写真。両隣在歯にう蝕は認められない。充分な埋入深さを得るため下顎管の位置を考慮してやや遠心傾斜に埋入することとした。

-

図76 右側第一大臼歯相当部側方面観。欠損部の近遠心径は5mmであり、MGJの位置は歯冠側に移動している。頬側角化粘膜幅は2mm。

-

図77 同右側X線写真。欠損部の骨の高さは維持されている。

-

図78 一次手術にてベクトパイロットドリルφ2.0mm(800rpm)、ベクトツイストドリルφ2.8mm(600rpm)、同ドリルφ3.5mm(500rpm)にて順次埋入窩の形成を行った後、デプスゲージφ3.5mmにより最終的な埋入深さ、方向を確認する。

-

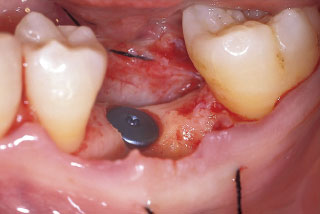

図79 エレメントプロファイルドリルφ4.5mm(250‐300rpm)を用いて最終形成を行い、生理食塩水にて形成窩を洗浄した状態。剥離翻転した頬側角化粘膜の厚みは約1mmと薄い。

-

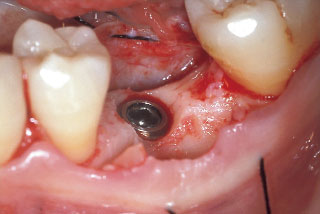

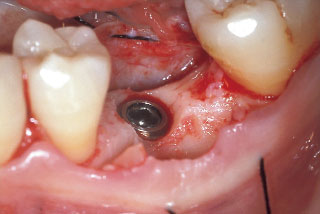

図80 直径4.5mm長さ11mmのエレメントインプラントを骨頂埋入した状態。インプラントショルダー部は両隣在歯のCEJを結んだラインからほぼ3mm下方に位置している。

-

図81 ヒーリングキャップを閉めた状態。水平性の骨欠損が残る。

-

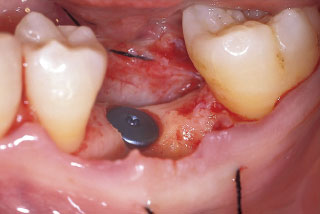

図82 インプラント頬側縁上粘膜の水平的な増大のためハイドロキシアパタイトを塡入する。

-

図83 一次手術から1週間後の治癒の状態。

-

図84 一次手術から2ヵ月後の状態。頬側角化粘膜の幅は1.5mmと変化なし。

-

図85 垂直的な角化粘膜の増大のためジンジバルフォーマー(φ4.5/H4.5)の頬側に結合組織を移植し縫合する。

-

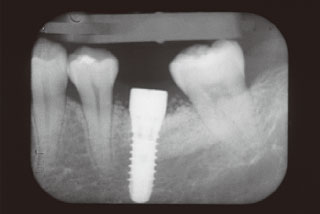

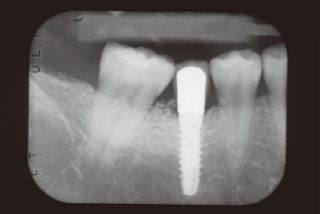

図86 X線写真にてエレメントインプラントとジンジバルフォーマーとの適合を確認する。

-

図87 二次手術5週間後の治癒の状態。頬側角化粘膜幅は1.5mmから3mmに増加。

-

図88 一次印象により作製したカスタムメイドのトランスファーコーピングを用いて印象採得を行う。

-

図89 採得された印象により製作された作業模型。生物学的比率(H:W=1:1.5)を考慮しガムモデルを微調整する。研磨分を考慮し、少し多めに削る。

-

図90 プロビジョナルレストレーションの製作。テンポラリーアバットメント(クラウン用)を装着し、即重レジンを築盛する。

-

図91 完成したプロビジョナルレストレーションの近心側面観。頬側縁上粘膜の幅と歯頸線の位置からStraight subgingival contourを付与している。

-

図92 作業模型に装着した状態。下部鼓形空隙は少し開けクリーピングを期待する。

-

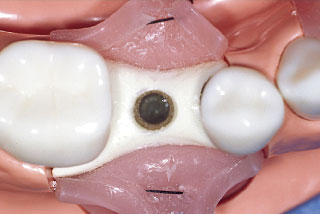

図93 プロビジョナルレストレーションを装着。頬側角化粘膜幅は2mm。

-

図94 2ヵ月後。イージーアバットメントの試適。プロビジョナルレストレーションによる頬側粘膜の維持が失われたため、頬側角化粘膜幅は1.5mmに減少。

-

図95 最終的なカスタムメイドの印象コーピングを製作するための印象。プロビジョナルレストレーションをアナログに装着し、subgingival contour の形態を印象する。

-

図96 アナログにアバットメントを装着し、即重レジンを流し込み製作する。

-

図97 完成したカスタムメイドの印象コーピングをアナログに装着した状態。プロビジョナルレストレーションのsubgingival contourが再現されている。

-

図98 口腔内にカスタムメイドの印象コーピングを装着した状態。隣接コンタクト部分は隣接歯の歯冠形態再現のため、スペースをもうける。

-

図99 採得された印象に印象コーピングを戻した状態の近心側面観。Straight subgingival contourとなっている。

-

図100 ガムモデルを注入してでき上がった作業模型。

-

図101 印象コーピングをはずした状態。ガムモデルにプロビジョナルレストレーションのsubgingival contourが再現されている。

-

図102 選択したイージーアバットメント。左がサイズφ3.5、ショート(右側第一大臼歯部に使用)、右がサイズφ4.5、ショート(左側第一大臼歯部に使用)。

-

図103 カスタマイズ前のイージーアバットメントを作業模型に装着した状態。

-

図104 アバットメントのカスタマイズが終了した状態。パラレルに近い軸面に仕上げ、上部構造体の維持力とする。またベベルを付与し辺縁封鎖性を高める。

-

図105 同じく咬合面観。単独冠修復のため回転防止の面を頬舌に付与した。

-

図106 パターンレジン築盛のため、アナログロングに装着し、スクリューホールをWAXでブロックアウトする。

-

図107 レジンコーピングの製作。パターンレジンを築盛し、0.5mm程度の厚さに削合調整する。接合部を傷つけないように注意する。

-

図108 レジンコーピングを作業模型に装着した状態。

-

図109 メタルフレーム製作のためのWAX-UPを行う。

-

図110 適合調整し完成したメタルフレーム。

-

図111 ポーセレン築盛後、形態修整に移る。粘膜接触部分は特に念入りに研磨しグレーズする。

-

図112 完成した上部構造体とカスタマイズされたアバットメント。SPIシステムは大きなインターナルHEXを有するため、単独修復ではシンプルな構成にできる。またその適合精度は非常に精密であり安心できる。

-

図113 完成した上部構造体。プロビジョナルレストレーションのsubgingival contourが再現されている。インプラント周囲組織の健康のため、天然歯形態を考慮しつつも、粘膜に必要以上負担のかからないよう無理のない形態にすることが重要である。

-

図114 インプラント頬側縁上粘膜をささえるStraight subgingival contour。

-

図115 ガムモデルを装着した頬側面観。隣在歯と連続した歯頸線となっている。またコンタクト下部鼓形空隙は若干残してある。

-

図116 同舌側面観。仮着方式のため舌側に着脱用のノッチを付与している。

-

図117 完成した左側第一大臼歯上部構造体の側方面観。

-

図118 上部構造体装着1週間後の左側第一大臼歯側方面観。軟組織の増生によりインプラントとアバットメントによる組織の変色は見られず、歯肉形態は調和している。また両隣在歯の歯肉退縮も改善している。頬側角化粘膜幅は2mmとプロビジョナルレストレーション装着時と比べ変わらない。

-

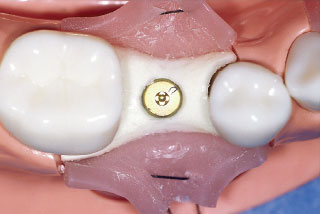

図119 上部構造体をはずした状態。軟組織の形態は維持され、インプラント周囲粘膜に炎症は認められない。

-

図120 研究模型による頬舌断面。インプラント頬側縁上粘膜の高さは3.79mm、幅は5.77mm。高さと幅の生物学的比率は1:1.52。

-

図121 右側第一大臼歯側方面観。歯肉形態は隣在歯と調和しており、歯間部の空隙が見られる。頬側角化粘膜の幅は3.5mmと術前に比べ増加している。

-

図122 下顎咬合面観。歯列の連続性が見られる。

-

図123 2年後の左側第一大臼歯側方面観。頬側角化粘膜の幅は2.5mmとわずかに増加している。

-

図124 同左側X線写真。インプラント周囲組織に補塡材が存在し、ジンジバルフォーマー装着時と比べ明らかな骨吸収は認められない。

-

図125 上部構造体をはずした状態。周囲軟組織の炎症は見られず、その形態は安定している。

-

図126 右側第一大臼歯側方面観。歯間部の空隙は改善している。頬側角化粘膜幅は3.5mmと上部構造体装着時と比較し変わらない。

-

図127 同右側X線写真。左側同様明らかな骨吸収は認められない。

-

図128 下顎咬合面観。歯列形態は安定している。

終わりに

今回は生物学的比率という新しい概念に基づくインプラント審美修復についてその概要を紹介した。

文中でも述べたようにインプラント頬側縁上粘膜の高さと幅の生物学的比率(H:W=1:1.5)に基づき組織の増生を行った後、歯肉縁下の基本形態であるStraight subgingival contourを与えることで予知性の高い審美修復が可能となる。

これらの基本的な概念はインプラントを希望して来院する受診者に「よく噛めてきれいになる(図129)」喜びを与えてくれる一助になるものと筆者らは考えている。

謝辞

稿を終えるにあたりご指導いただいた日本歯科大学新潟病院口腔インプラントセンター客員教授・榎本紘昭先生、日本大学歯学部歯周病学教室主任教授・伊藤公一先生に深謝いたします。

また多くのイラストを引用させていただいたクインテッセンスデンタルインプラントロジー編集長・山形篤史氏に感謝いたします。

-

図129 よく噛めてきれいになるSPIシステム。

- 01) Listgarten MA , Lang NP , Schroeder HE , Schroeder A . Periodontal tissues and their counterparts around endosseous implants . Clin Oral Impl Res 1991 ; 2 : 1-19 .

- 02) Nevins M , Skurow HM . The intracrevicular restorative margin , the biologic width , and the maintenance of the gingival margin . Int J Periodontics Restorative Dent 1984 ; 4 : 31-49 .

- 03) Weisgold AS . Contours of the full crown restoration . Alpha Omegan 1972 ; 10 : 77-89 .

- 04) Maynard JG , Wilson RD . Diagnosis and management of mucogingival problems in children . Dent Clin North Am 1980 ; 24 : 683-703 .

- 05) Wennstrom JL . Mucogingival considerations in orthodontic treatment . Seminars in Orthodontics 1996 ; 2 : 46-54 .

- 06) Calrsson GE , Thilander H , Hedegard B . Histologic changes in the upper alveolar process after extractions with or without insertion of an immediate full denture . Acta Odontol Scand 1967 ; 25 : 23-43 .

- 07) Lekovic V , Kenny B , Weinlaender T , Han T , Klokkevold P , Nedic M , Orisini M . A bone regenerative approach to alveolar ridge maintenance following tooth extraction . Report of 10 cases . J Periodontol 1997 ; 68;563-570 .

- 08) Iasella JM , Greenwell H , Miller RL , Hill M , Drisko C , Bohra A , Sheetz JP . Ridge preservation with freeze-dried bone allograft and a collagen membrane compared to extraction alone fo implant site development : A clinical and histologic study in humans . J Periodontol 2003 ; 74;990-999 .

- 09) Ainamo A , Bergenholtz A , Ainamo J . Location of the mucogingival junction 18 years after apically repositioned flap surgery . J Clin Periodontol 1992 ; 19 : 49-52 .

- 10) Abrahamsson I , Berglundh T , Wennstrom J , Lindhe J .The peri-implant hard and soft tissues at different implant systems . Clin Oral Impl Res 1996 ; 7 : 212-219 .

- 11) Bengazi F , Wennstrom JL , Lekholm U . Recession of the soft tissue margin at oral implants : A 2-year longitudinal prospective study . Clin Oral Impl Res 1996 ; 7 : 303-310 .

- 12) Warrer K , Buser D , Lang NP , Karring T . Plaque-induced periimplantitis in the presence or absence of keratinized mucosa . An experimental study in monkeys . Clin Oral Impl Res 1995 ; 6 : 131-138 .

- 13) Grunder U . Stability of the mucosal topography around singletooth implants and adjacent teeth : 1-year results . Int J Periodontics Restorative Dent 2000 ; 20 : 11-17 .

- 14) Small PN , Tarnow D . Gingival recession around implants :A 1-year longitudinal prospective study . Int J Oral Maxillofac Impl 2000 ; 15 : 527-532 .

- 15) Oates TW , West J , Jones J , Kaiser D , Cochran DL . Longterm change in soft tissue height on the facial surface of dental implants . Impl Dent 2002 ; 11 : 272-279 .

- 16) Small PN , Tarnow D , Cho SC . Dental news in science . Gingival recession around wide-diameter versus standard-diameter implants:A 3- to 5-year longitudinal prospective study . Pract Proced Aesthet Dent 2001;13:143-146 .

- 17) Lazzara RJ , Porter SS . Platform switching : A new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels . Int J Periodontics Restorative Dent 2006 ; 26 : 9-17 .

- 18) 野澤 健,榎本紘昭,鶴巻春三. SPIシステムの臨床応用:生物学 的比率の概念に基づく下顎臼歯部審美修復. インプラントYEAR BOOK 2006 , 東京, クインテッセンス, 2006 , 29-36 .

- 19) 野澤 健,榎本紘昭,鶴巻春三,倉嶋敏明,杉山貴彦,渡邉文彦,伊藤公一. 生物学的比率の概念に基づくインプラント周囲組織のマネージメント:長期臨床データから導き出した予知性向上への提言. Quint DENT Implantol 2006 ;13(2): 11-28 .

- 20) Nozawa T , Enomoto H , Tsurumaki S , Ito K . Biologic heightwidth ratio of the buccal supra-implant mucosa . Eur J Esthet Dent 2006 ;1 : 208-214 .

- 21) Berglundh T , Lindhe J . Dimension of the periimplant mucosa . Biological width revised . J Clin Periodontol 1996 ; 34 : 971-973

- 22) Tinti C , Parma Benfenati S . The ramp mattress suture : A new suturing technique combined with a surgical procedure to obtain papillae between implants in the buccal area . Int J Periodontics and Restorative Dent 2002 ; 22 : 63-69 .

- 23) Tarnow DP , Cho SC , Wallace SS . The effect of inter-implant distance on the height of inter-implant bone crest . J Periodontol 2000 ; 71;546-549 .

- 24) Grunder U , Gracis S , Capellli M . Influence of the 3-D bone-toimplant relationship on esthetics . Int J Periodontics Restorative Dent 2005 ; 25 : 113-119 .

- 25) Buser D , Martin UC , Belser UC. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior maxilla : anatomic and surgical considerations . Int J Oral Maxillofac Implants 2004 : 19 Suppl : 43-61 .

- 26) Phillips K , Kois JC . Aesthetic peri-implant site development . Dent Clin North Am 1998 ; 42 : 57-70 .

- 27) Stein, R.S., Kuwata, M. : A dentist and dental technologist analyze current ceramo-metal procedures . Dent. Clin. North Am 1977 ; 21 : 729-749 .

- 28) Touati B , Rompen E , Van Dooren E . Editorial commentary A new concept for optimizing soft tissue integration . Pract Proced Aesthet Dent 2005;17:711-715 .

同じ筆者の記事を探す【 野澤 健 】

モリタ友の会会員限定記事

同じ筆者の記事を探す【 鶴巻 春三 】

モリタ友の会会員限定記事

- 124号 CLINICAL REPORT SPIシステムの技工<4> -オーバーデンチャーの製作法-

- 123号 TECHNICAL REPORT SPIシステムの技工<3> -各種補綴パーツによる上部構造体の製作法-

- 122号 TECHNICAL REPORT SPIシステムの技工<2> -プロビジョナルレストレーションと上部構造体の基本的製作法-

- 121号 TECHNICAL REPORT SPIシステムの技工 -診断用WAX-UPとサージカルテンプレートの製作-

同じテーマの記事を探す【 インプラント 】

モリタ友の会会員限定記事

- 177号 Clinical Report 即時荷重インプラント治療と共振周波数解析装置

- 177号 Clinical Report INICELL®インプラントの特徴を活かした臨床応用

- 174号 Clinical Report インプラント安定指数(ISQ 値)を用いた患者参加型インプラント治療の提案

- 174号 Trends 迅速かつ効果的なチェアサイド・コンディショニングを可能にしたイニセルインプラントのメカニズム

- 174号 Case Report SPIイニセルインプラントを骨吸収が著明な上下無歯顎に応用した一症例

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。