131号 WINTER 目次を見る

■目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 歯列と顎骨との関係

- ≫ 顎骨と歯の植立との関係

- ≫ 咬耗と歯の傾きとの関係

- ≫ 現代日本人の歯列形態と咀嚼機能の関係

- ≫ 咀嚼トレーニングガムの効果

- ≫ まとめ

■はじめに

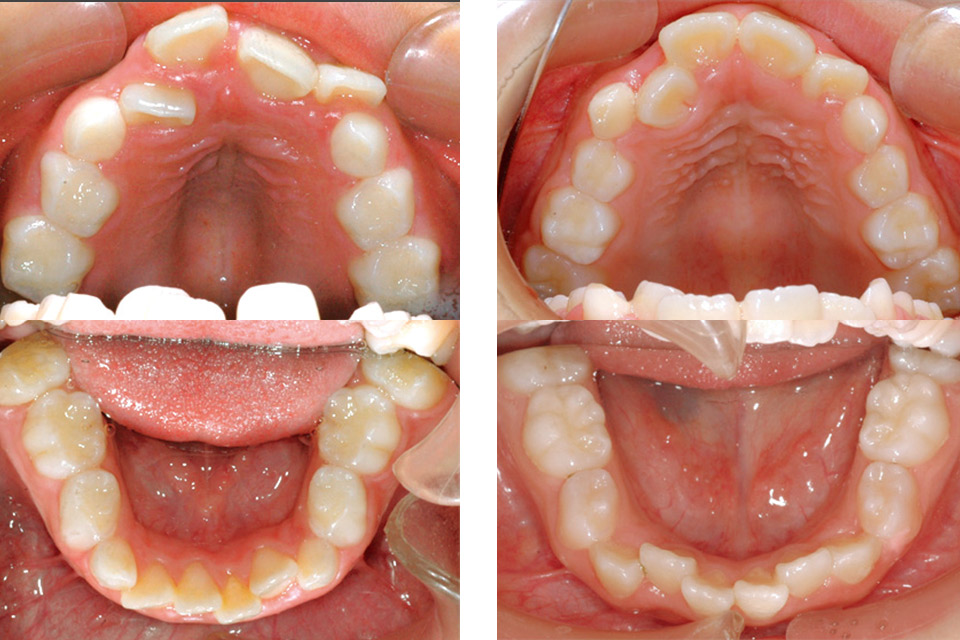

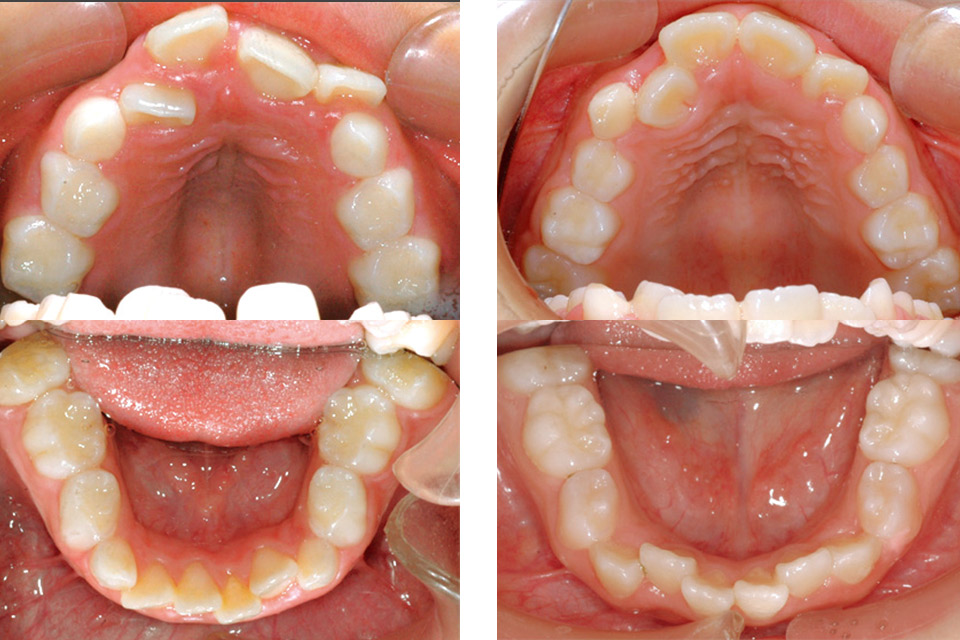

叢生と言えば、歯がとても大きいなどの先天的要因と乳歯の虫歯や保隙装置の未装着などの環境的要因が考えられていた。ところが最近、う蝕のない健全な歯でサイズも平均的でありながら7-8歳ごろに前歯の叢生を主訴に来院する患者が増加している(図1)。叢生の原因として、現代人は軟かい食べ物への嗜好が強まり、十分咀嚼しなくなったため、咀嚼回数や咀嚼力の滅少による咀嚼筋の機能低下が顎や歯列の変化をもたらしたと考えられるが、咀嚼機能の改善はどのような効果をもたらすのであろうか。

今回は機能形態学の立場から、歯の植立と顎骨との関係、咀嚼機能と歯の植立との関係を歯列成長の観察から述べてみたい。さらに叢生予防や矯正治療後の咬合の安定の一助となる咀嚼トレーニングの有効性についても検討したい。

図1 小学生児童の叢生歯列

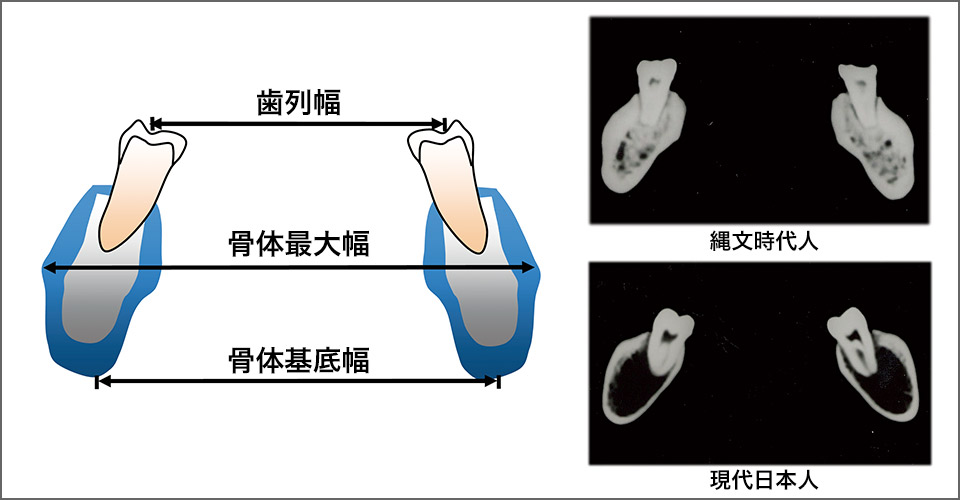

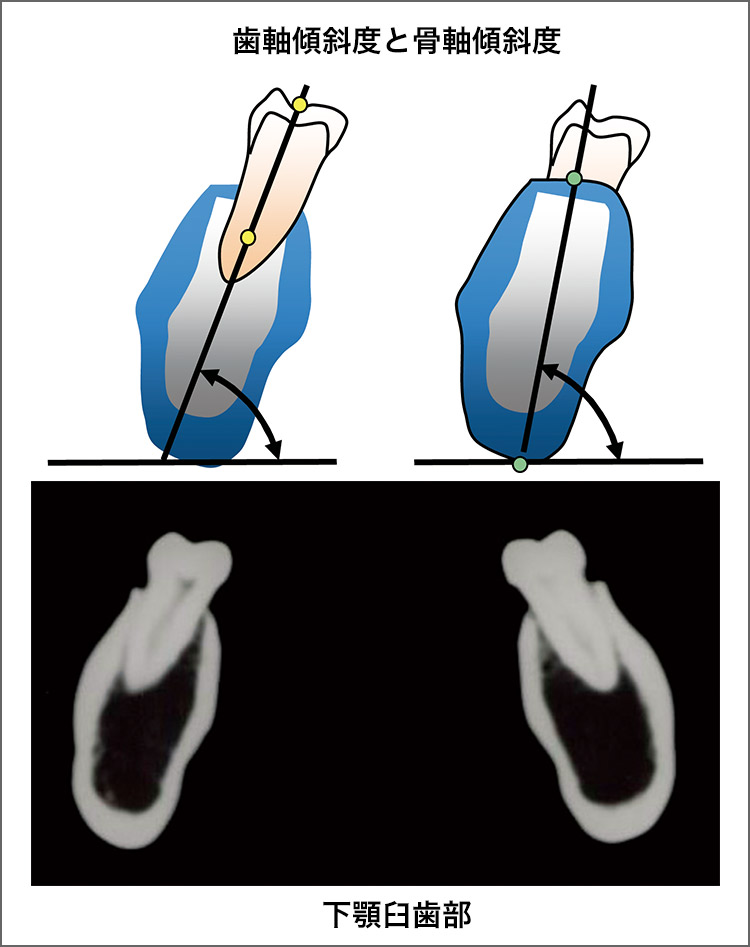

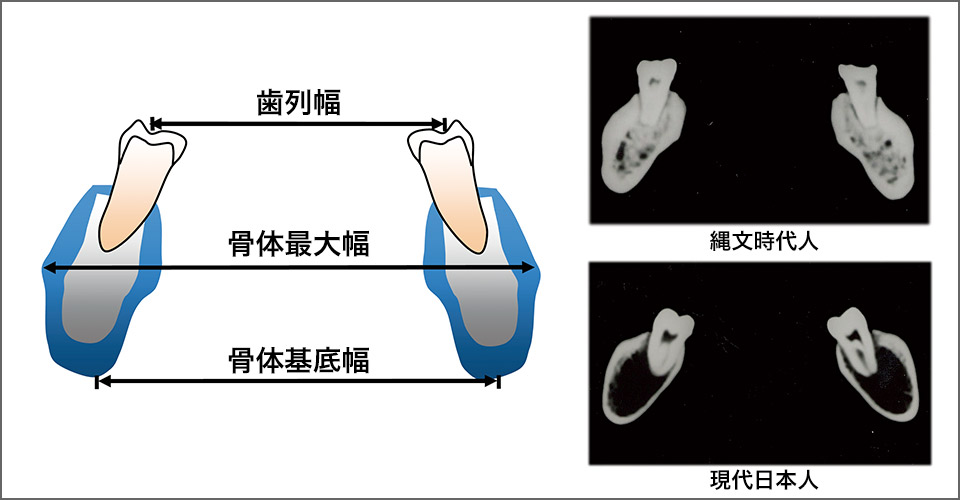

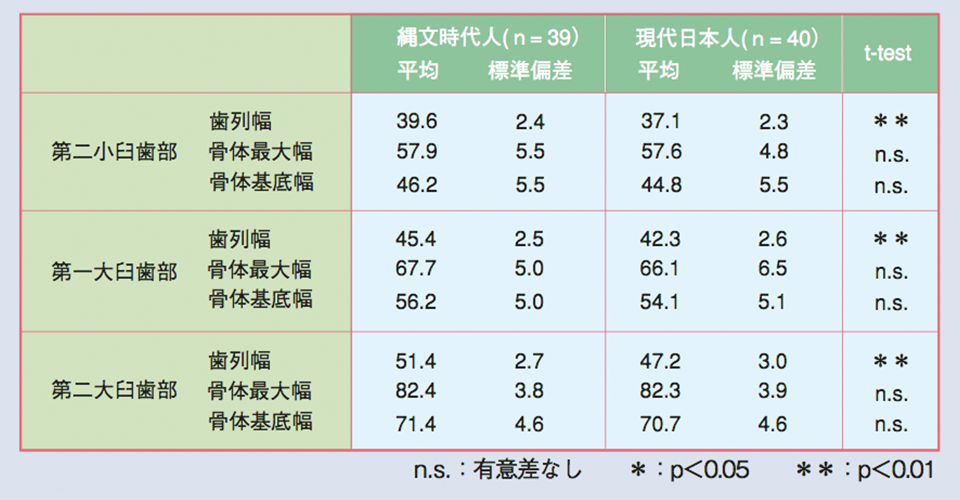

■歯列と顎骨との関係

縄文時代人の下顎骨は頑丈で歯列幅は全体的に広く、叢生もなく、智歯まで萌出し機能している(図2)。CT垂直断(図3)により、現代日本人と縄文時代人の下顎歯列の幅と顎骨基底部の幅を比べてみると、第二小臼歯、第一および第二大臼歯の歯列幅は縄文時代人のほうが大きかった。しかし骨体最大幅と骨体基底幅については、現代日本人と差はみられない(表1)。

つまり、歯列幅が大きいのは下顎体が大きいからではなく、歯列幅と下顎体幅とは無関係であり、むしろ歯の植立状態が関与していることが考えられる。

図2 縄文時代人(左)と現代日本人(右)の歯列

図3 CTによる縄文時代人と現代日本人の下顎体垂直断(下顎第二大臼歯)

<文献1より改変引用>

表1 縄文時代人と現代日本人の歯列幅と骨体部幅の比較(mm)<文献2より引用>

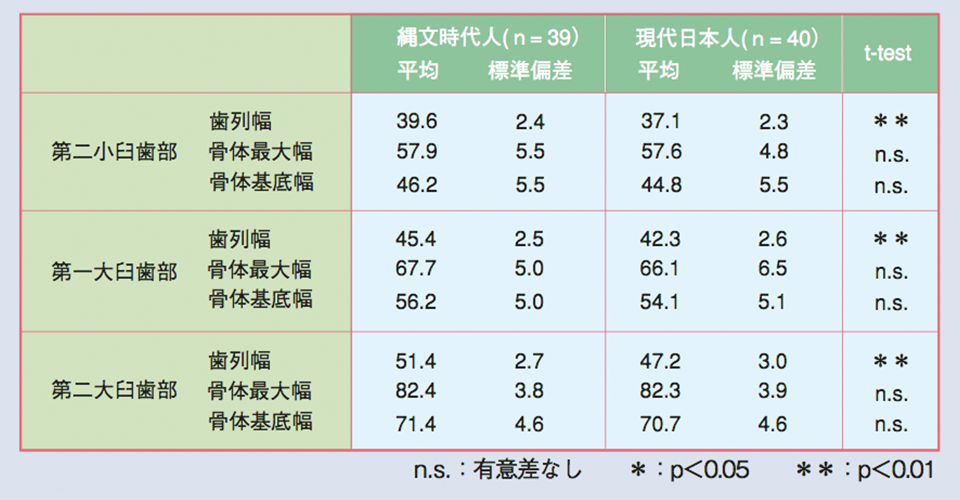

■顎骨と歯の植立との関係

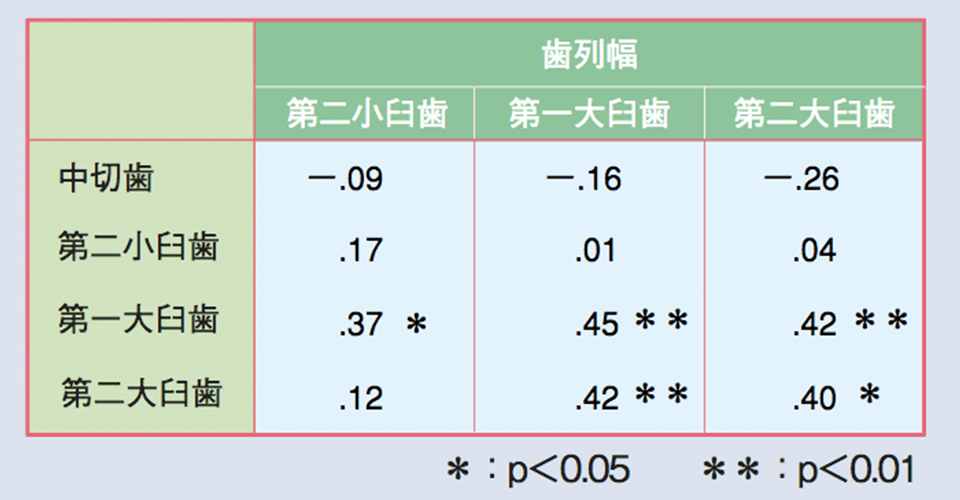

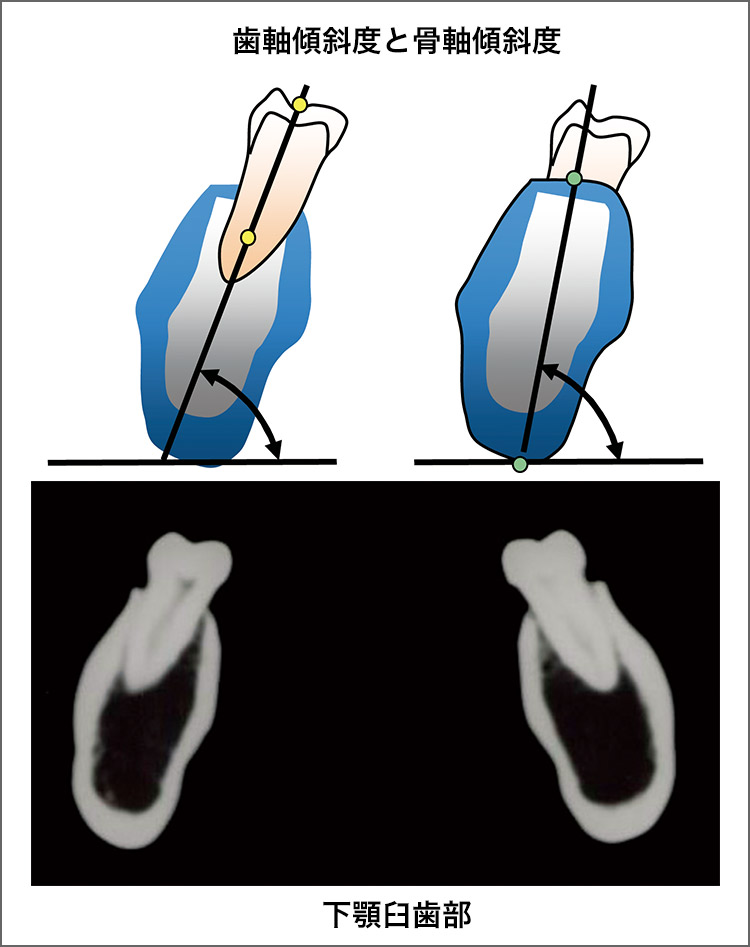

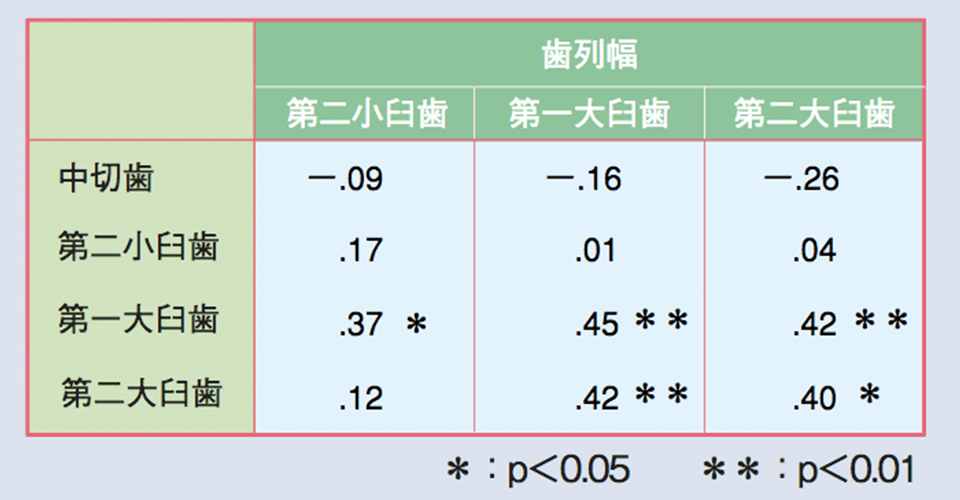

第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯の頰舌的傾きと歯列の幅について関係を調べた(図3、4)。

相関の結果から、第一大臼歯と第二大臼歯の傾きと同部の歯列幅とに関連性がみられ、臼歯が舌側に傾斜しているものほど歯列幅も狭くなり、逆に頰側へ直立しているものほど歯列幅は大きくなることが示された(表2)。

つまり、臼歯の植立状態は下顎骨形態とあまり関係が強くないことが示された。

図4 下顎臼歯部と歯軸傾斜と骨軸傾斜

<文献1より引用>

表2 葉の傾斜と歯列の相関<文献1より引用>

■咬耗と歯の傾きとの関係

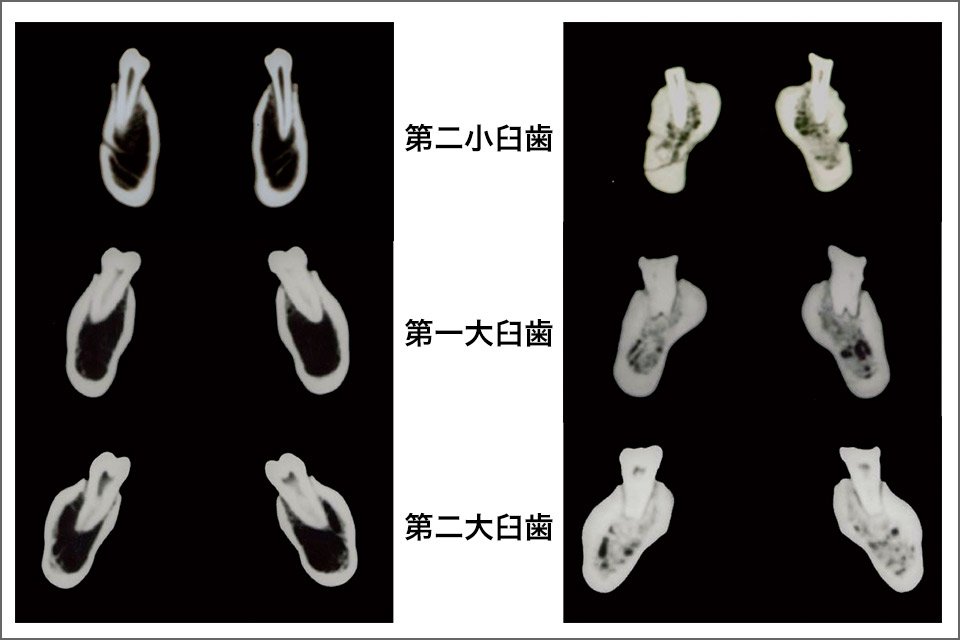

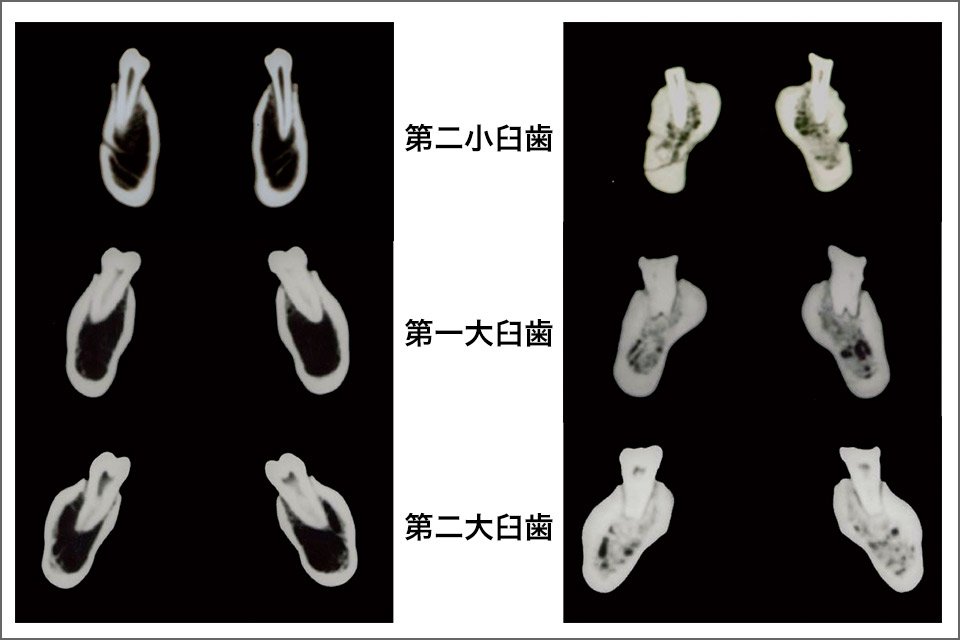

それではなぜ、臼歯の植立は下顎骨とあまり関連しないのであろうか、現代日本人と縄文時代人の頰舌的な歯の傾きを比較してみると、現代日本人の下顎第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯は舌側へ傾斜し、縄文時代人では頰側へ直立している(図5)。

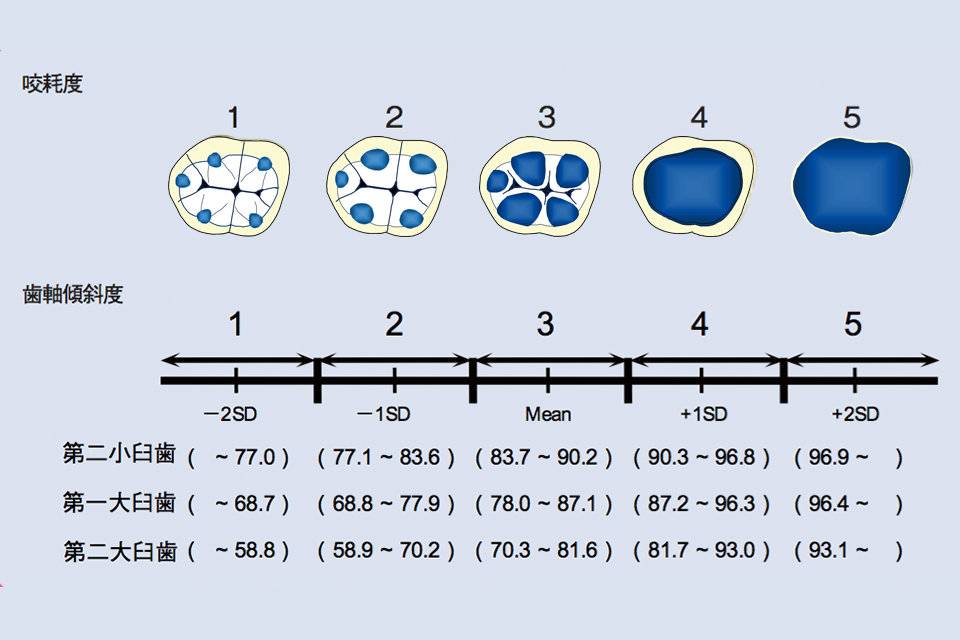

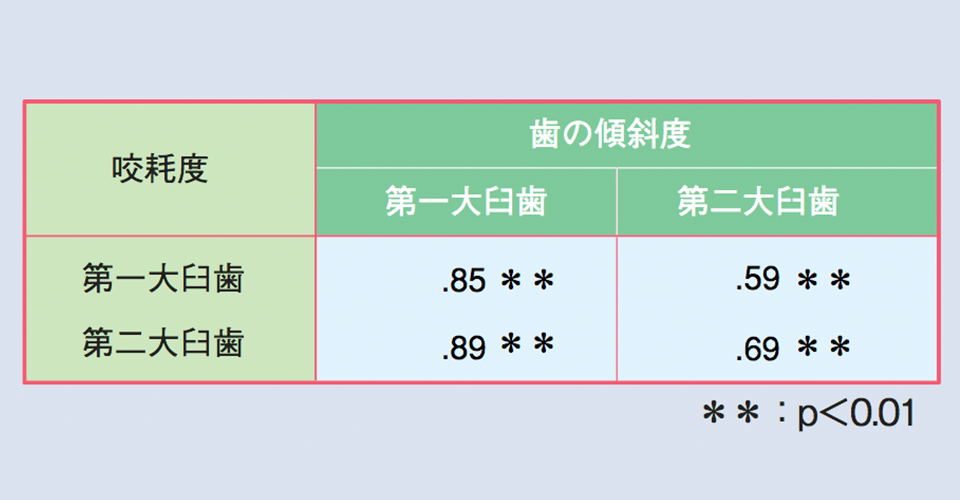

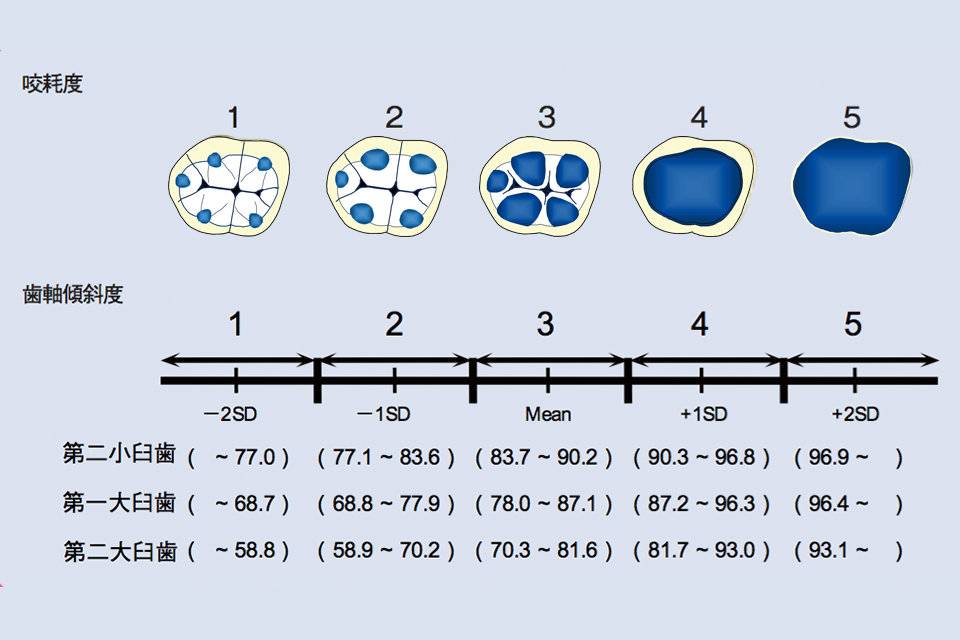

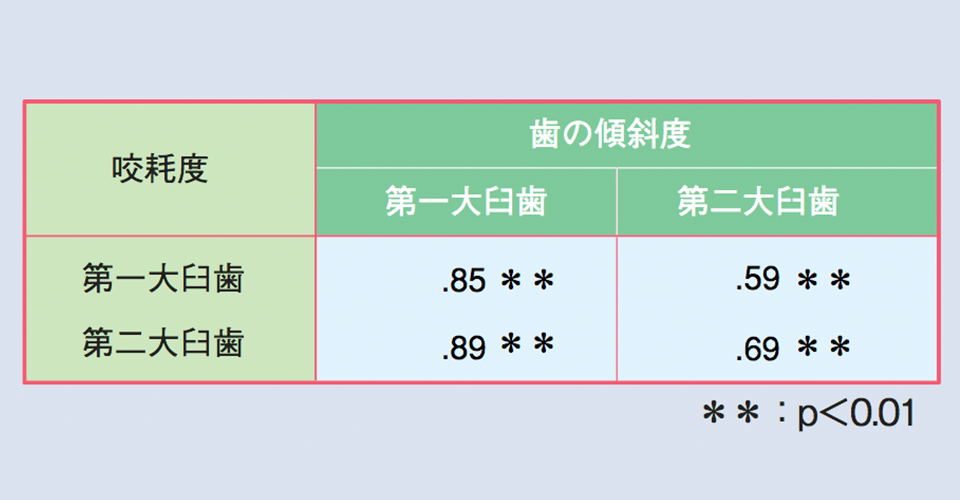

また、咬耗が進行している縄文時代人の咬耗度と歯の傾きの関係をみると、第一大臼歯、第二大臼歯の傾きと咬耗度とに高い相関を認め、咀嚼機能が発達し咬耗が進行しているものほど歯は頰側方向に直立していることが示された(図6、表3)。

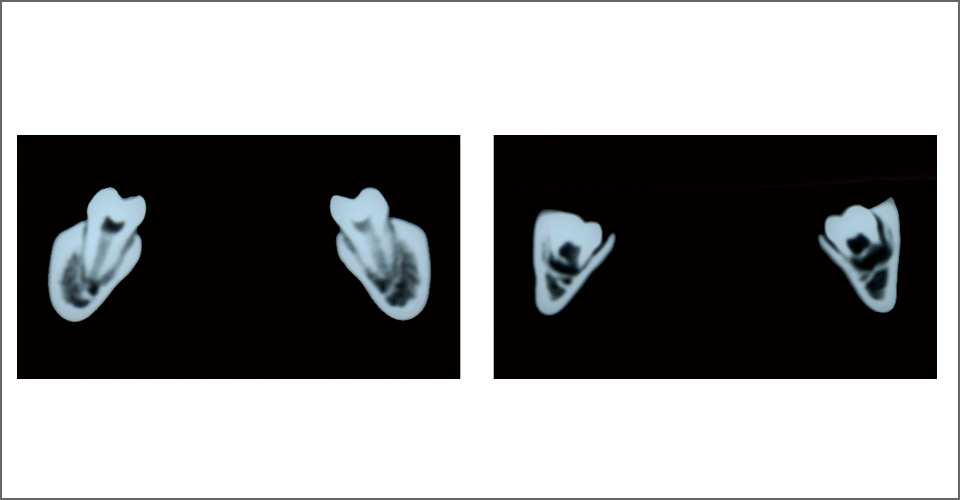

縄文時代人の小児の大臼歯を観察すると、成人とは異なり、現代日本人と同様に舌側傾斜しており、下顎体に沿って舌側方向に萌出していく様子がわかる(図7)。

つまり、ヒトの下顎臼歯は舌側方向に萌出し、咬合、咀嚼機能や舌の影響を受けて次第に頰側方向に直立していくが、縄文時代人は強い咀嚼機能を有していたため、臼歯は萌出後、徐々に頰側方向に直立する。

一方、軟食化が進み、咀嚼運動時にグラインディング(臼磨)運動をしなくなった現代日本人では、頰側への歯軸の変化は少ないといえる。

図5 縄文時代人(左)と現代日本人(右)の下顎臼歯のCT

<文献3より改変引用>

図6 咬耗と歯軸傾斜の相関<文献3より引用>

表3 咬耗と歯の傾斜の順位相関<文献3より引用>

図7 縄文時代人小児の大臼歯の萌出 <文献2より引用>

左:第一大臼歯 右:第二大臼歯

■現代日本人の歯列形態と咀嚼機能の関係

咀嚼機能と歯列形態は関係しているのか、7歳から12歳までの小学生児童の歯列成長変化を経年的に調在してみると、12歳時で叢生歯列になるものは大臼歯の舌側傾斜と歯列狭窄が生じており、正常歯列になるものは大臼歯が直立し、歯列幅が増加していた4)。

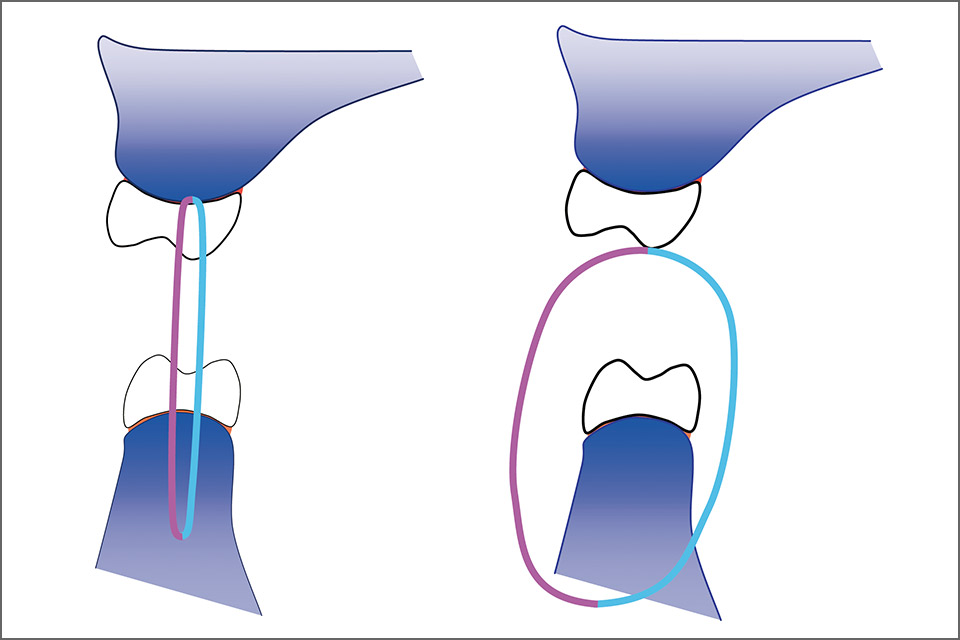

両者の違いには何が影響しているのか、咀嚼運動と歯列形態の関係を調在してみると、咀嚼運動が側方に活発に動くグラインディングタイプは縦型の咀嚼運動であるチョッピングタイプと比べて歯列幅が広かった5)(図8)。

このことは不正咬合の治療方針に重要な示唆を与えている。つまり、叢生治療において抜歯による治療から歯列拡大(非抜歯)による治療へと対応に変化がみられ、咀嚼機能を強化することで叢生の予防と安定した歯列の獲得につながると考えられる。

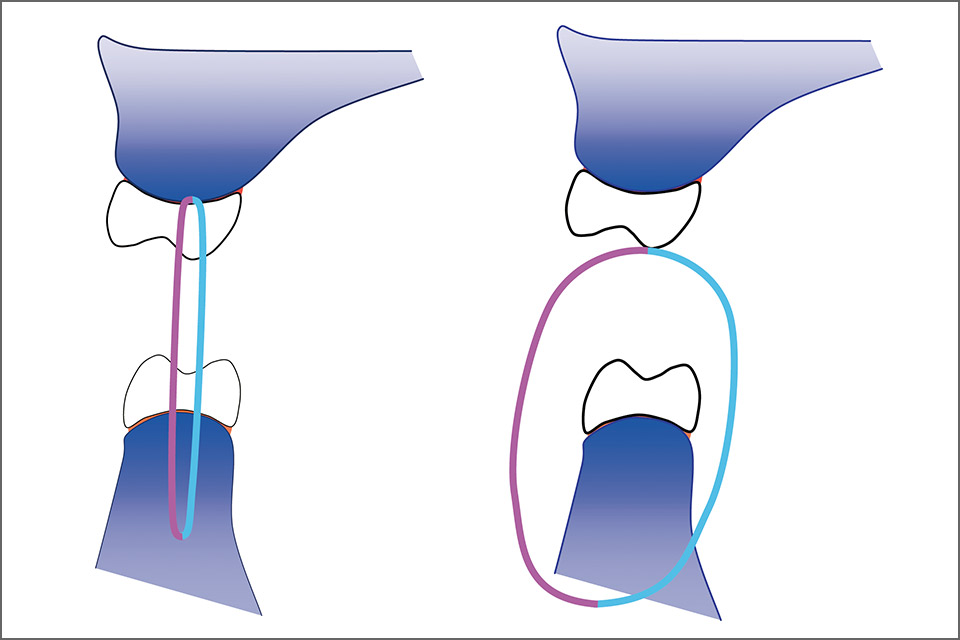

図8 左:上下運動のみのチョッピング運動

右:上下+水平運動のグラインディング運動

■咀嚼トレーニングガムの効果

そこで児童への咀嚼トレーニングの効果を機能と形態の面から検討することとした。

日本大学松戸歯学部付属病院歯科矯正科を来院し、食生活に関する問診表で食事が早食いでしっかり咬んでいない、咀嚼時に口唇を開けてくちゃくちゃ咬むことが多い、硬いものを咬むのが苦手、片側で咬むことが多いと回答し、舌の機能や舌小帯に異常が認められない混合歯列期13名を咀嚼トレーニングの対象とした。

食品性状である硬さ・凝集性・弾力性の積で求められ、テクスチャーパラメーターの一つである咀嚼性の高い食品は食習慣指導に適している。

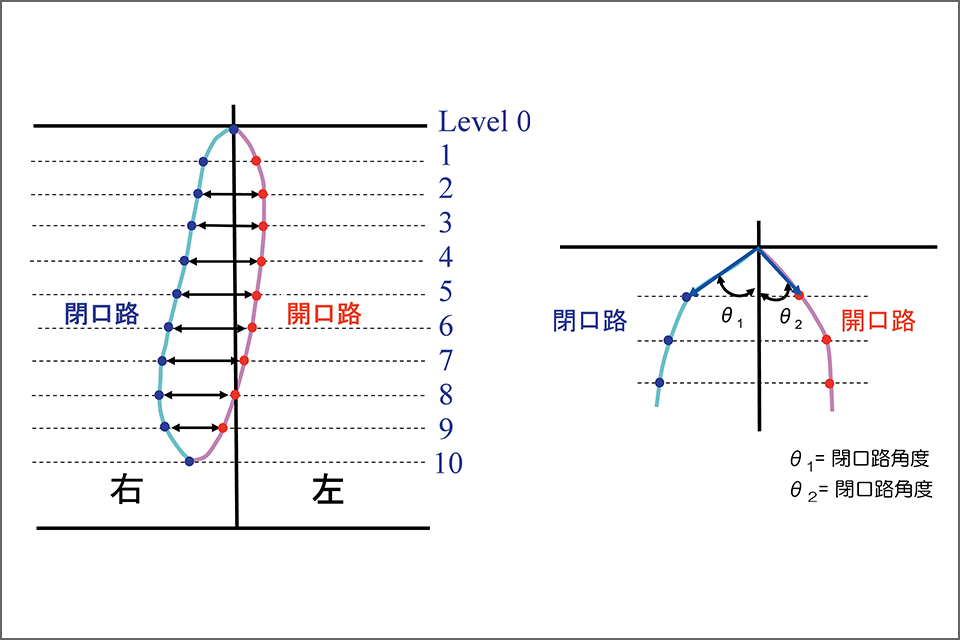

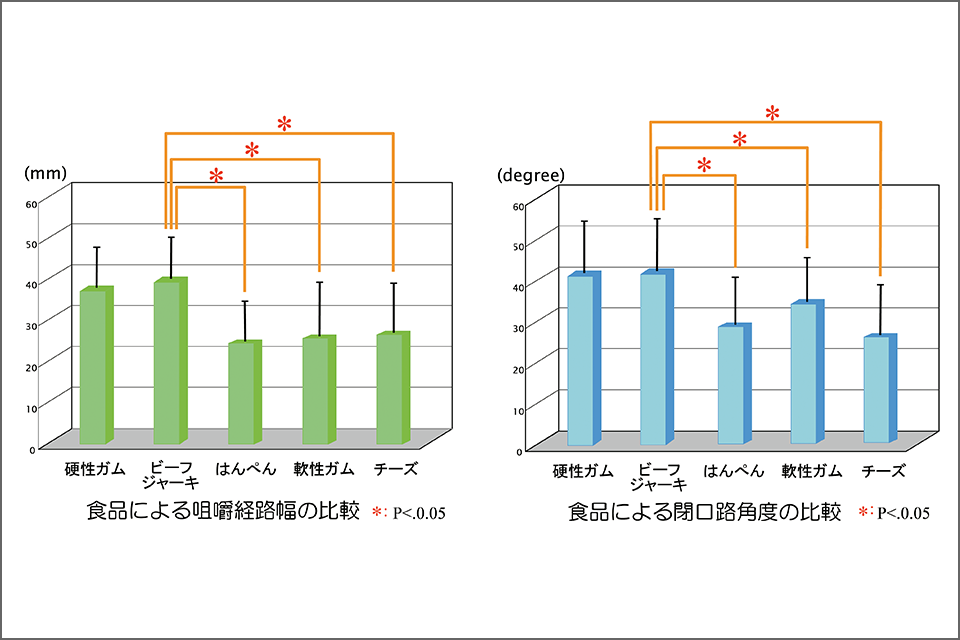

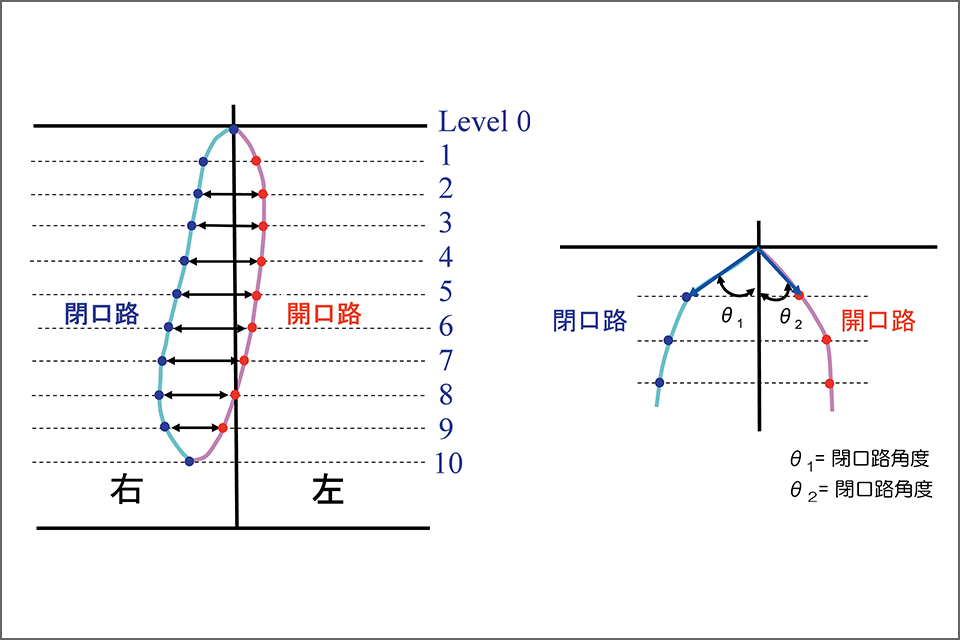

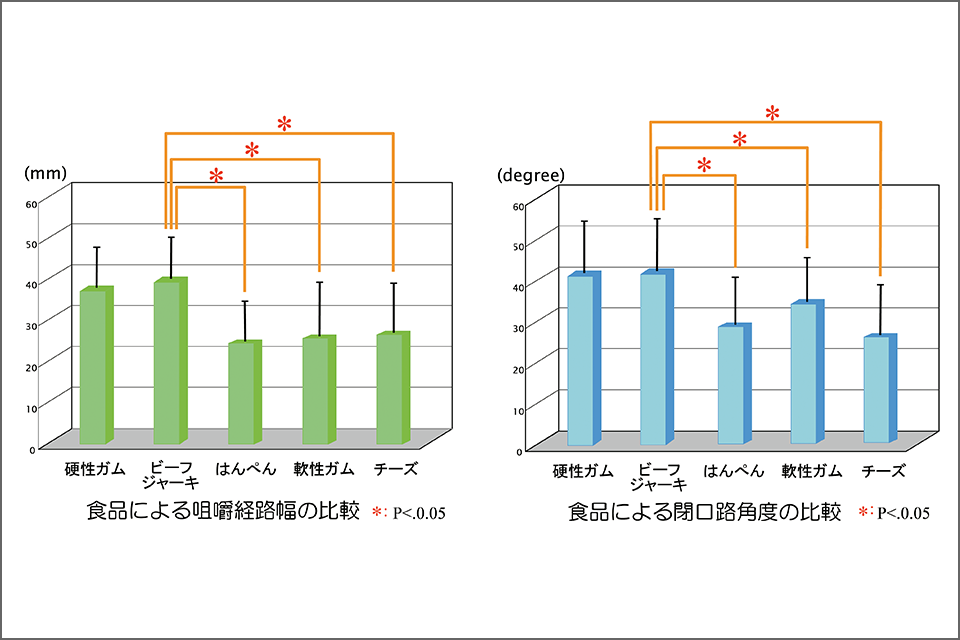

食品物性の違いによる咀嚼運動経路の違いを調べたところ、ビーフジャーキーのように高い咀嚼性を有する食品の咀嚼運動は咀嚼経路幅と咀嚼閉口路角度が大きいグラインディングタイプ咀嚼を促進する(図9、10)ことから6)トレーニングには軟性ガムよりも硬さと弾力性を有し、ビーフジャーキーと同等の咀嚼性を有する硬性ガム(ライオン株式会社提供)(図11)を使用した。

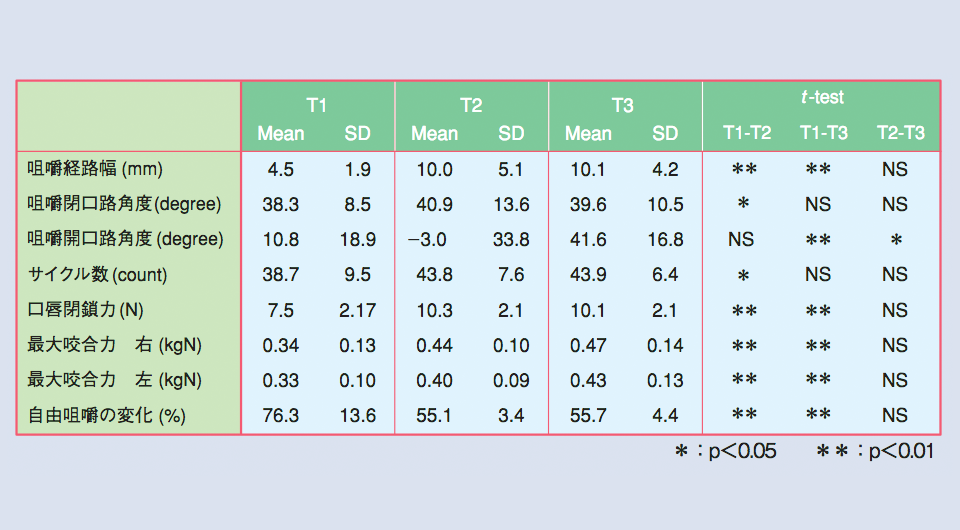

咀嚼トレーニングは1日2回、各10分間を目安に3ヵ月間行い、トレーニング開始前(T1)、トレーニング終了時(T2)、トレーニング終了3ヵ月後(T3)に咀嚼機能としての咬合力、口唇力、咀嚼時の下顎運動を測定し、上下顎口腔歯列模型から歯列形態の3次元解析を行った。

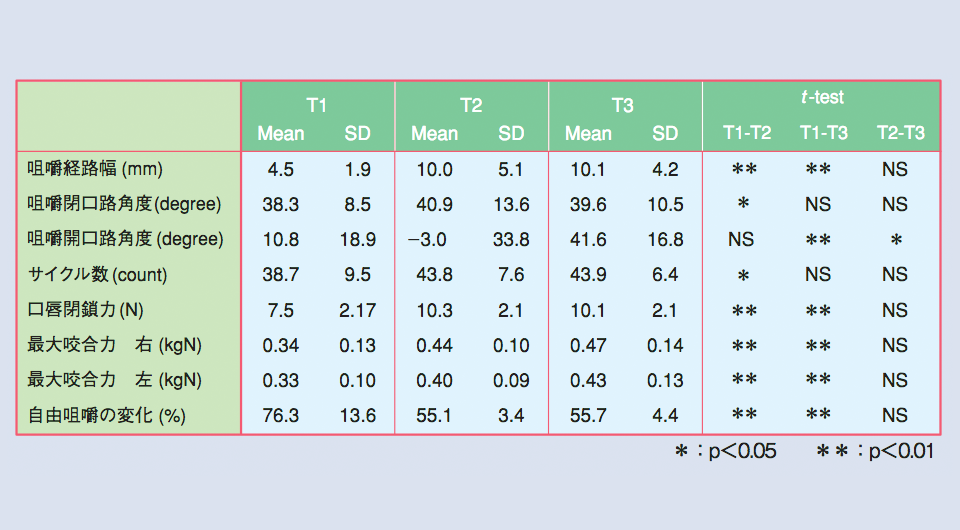

その結果、トレーニング終了後の咬合力、口唇力は有意に向上し、咀嚼運動経路は咀嚼経路幅と咀嚼閉口路角度の有意な増加がありグラインディングタイプ咀嚼への変化が確認された(表4)。

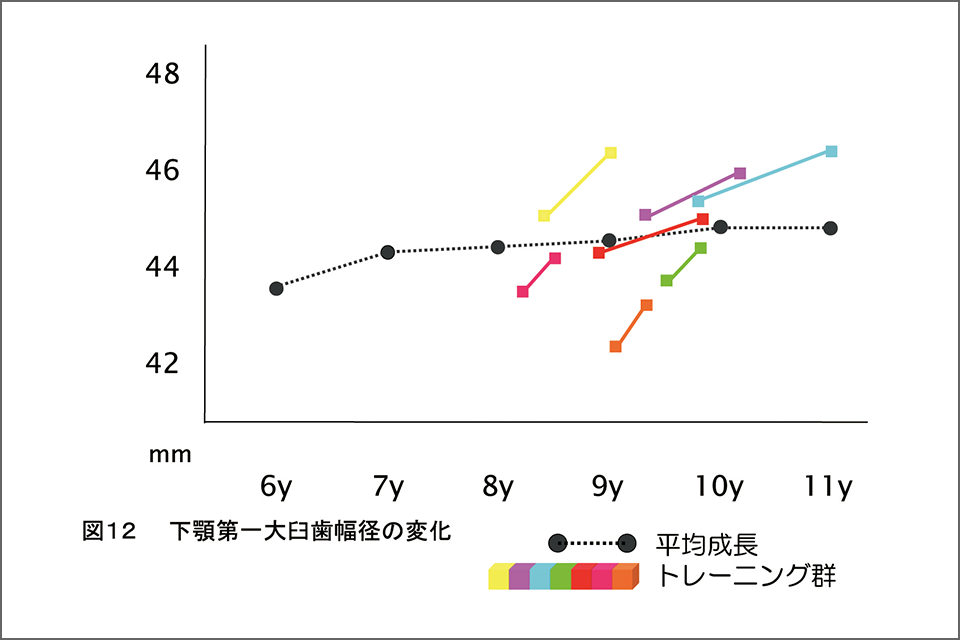

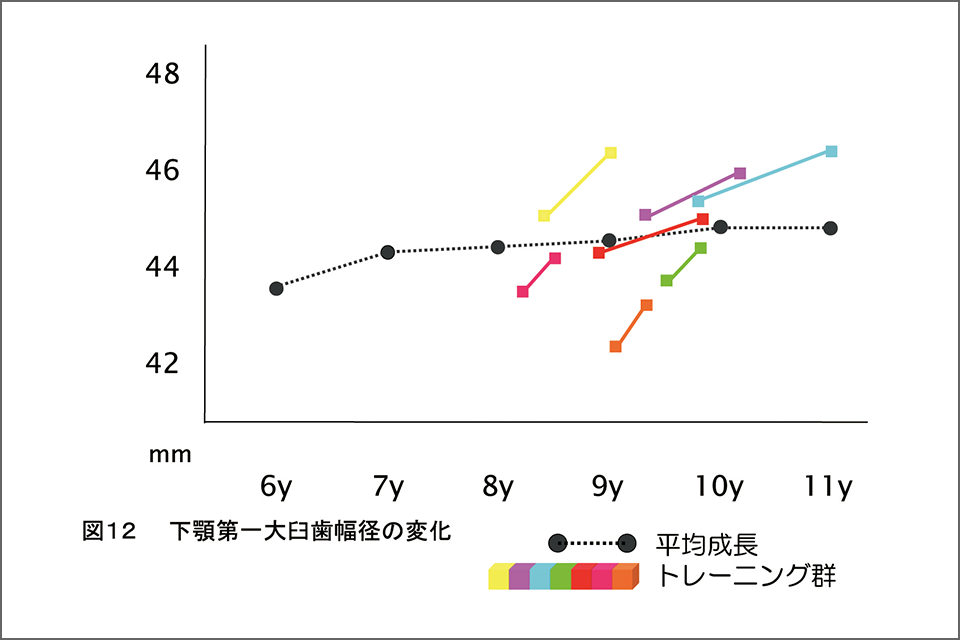

さらに、トレーニング終了3ヵ月後も咀嚼機能は維持されており、トレーニング開始から6ヵ月で大臼歯の頰側への直立と歯列幅の増加が確認された(図12)7)。

つまり、咀嚼トレーニングは咀嚼機能と歯列成長を促進し、成長期の叢生予防に有効であると考えられる。

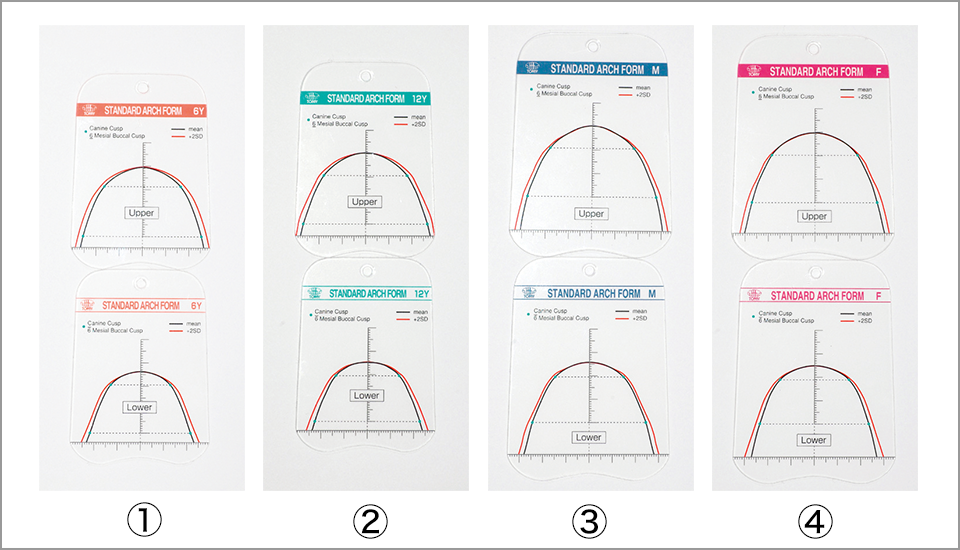

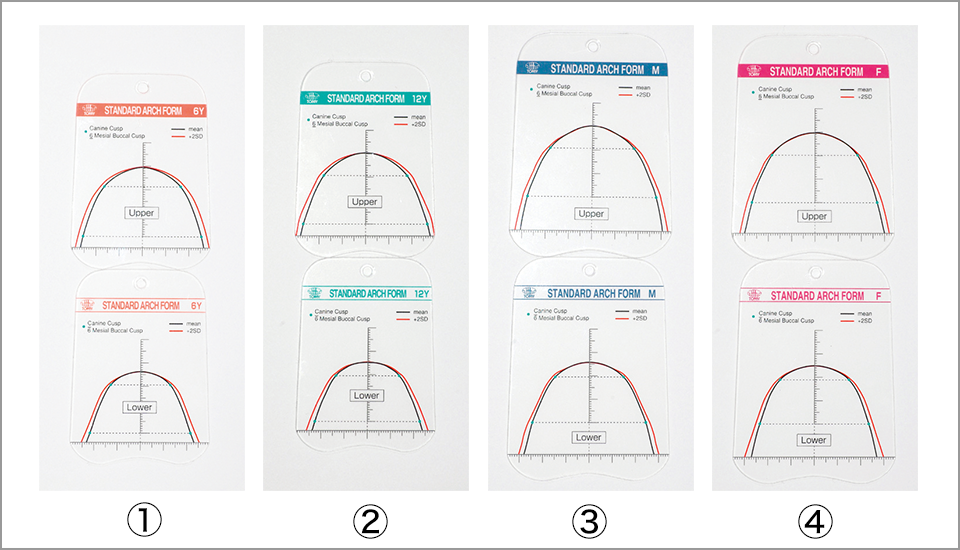

さらに、日本人標準歯列弓テンプレート(図13)を指標に上顎歯列拡大を行った患者に対して、上顎拡大治療終了後から咀嚼トレーニングを行うと、下顎の自然拡大と長期的な咬合の安定が確認された。

以上のことから咀嚼トレーニングは歯列成長促進と咬合の適応力の向上に有効であると考えられる。

咀嚼トレーニングの間接的効果として、咀嚼性の高い食品を家庭で多く取り入れるよう心がける母親が増えたこと、よく咬むことが習慣化されたことが調在表から伺えた。子供を取り巻く食生活全般の改善が咀嚼トレーニングの最終目標であることは言うまでもない。

図9 咀嚼経路幅と咀嚼閉口路角度の解析

図10 食性の違いによる咀嚼運動路の違い

図11 硬性ガム(Lion corporation Tokyo Japan)

表4 咀嚼機能の変化

図12 下顎第一大臼歯幅径の変化

図13 日本人標準歯列弓テンプレート ①6歳用 ②12歳用 ③成人男性用 ④成人女性用

■まとめ

咀嚼トレーニングは叢生予防や矯正後の咬合安定に効果が認められた。これらの研究成果を踏まえ、ライオン株式会社と共同で子供用のしっかり咬めるガムを開発した。

現在、千葉日本大学第一小学校児童を対象に咀嚼トレーニングの効果のさらなる検証を行っている。

- 1) 川村 全、金澤 英作、葛西 一貴:コンピューター断層写真による下顎歯の植立状態と下顎歯形態との関連性について、日矯歯誌、57:299‑306,1998.

- 2) Kanazawa,E.,Kasai, K: Comparative study vertical sections of Jomon and modern Japanese mandible.J.Anthrop.Sci.,106:107‑ 118,1998.

- 3) Kasai,K., Kawamura, A.: Correlation between buccolingual inclina‑ tion and wear of mandibular teeth in ancient and modern Japanese. Arch Oral Biol.,46:269‑273,2001

- 4) Hayashi,R., Kanazawa, E., Kasai.K.: Three‑dimensional changes of the dental arch form and the inclination of the first molars:Comparison between crowdig‑improvement and crowding‑aggrava‑ tion groups.Orthod Waves.,65:21‑30,2006.

- 5) Hayashi,R.,Kawamura,A.,KasaiK:Relationship between masticatory function,dental arch width , and bucco‑lingual inclinaton of the first molars.Orthod Waves., 65:120‑126,2006.

- 6) 津 恭子、根岸 慎一、林 亮介ら: 食品性状の違いによる咀嚼運動の変化、日大口腔科学34:1‑6,2008.

- 7) 根岸 慎一、林 亮介、斉藤 勝彦、葛西 貴:硬性ガム咀嚼トレーニングが混合歯列期児童の咀嚼能力におよぼす影響、日矯歯誌、 67:132‑138,2008.

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。