133号 SUMMER 目次を見る

■目次

■1. はじめに

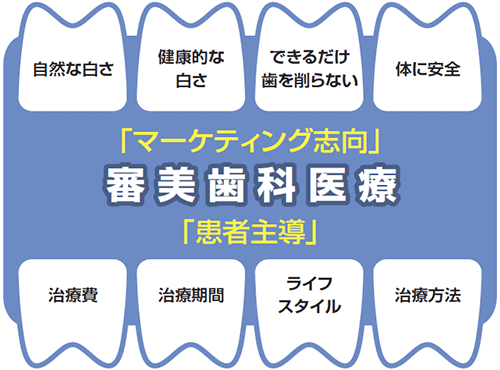

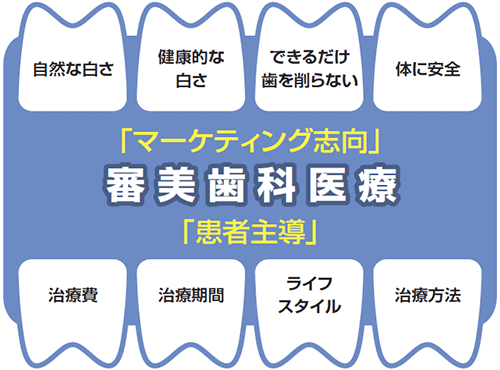

近年、審美歯科という言葉は患者さんにも浸透しつつある。患者さんが求める審美歯科とはどのようなものなのであろうか。それは「口元の綺麗さ」や「健康的な歯の白さ」あるいは「自然な口元」など患者さんによって異なる。患者さんが持つこれらのニーズやウォンツを取り入れた医療は患者主導による「マーケティング志向」の審美歯科医療(図1)と表現できる。これには単に歯科医学だけではなく患者さんの生活背景や希望を考慮した医療が必要となる。

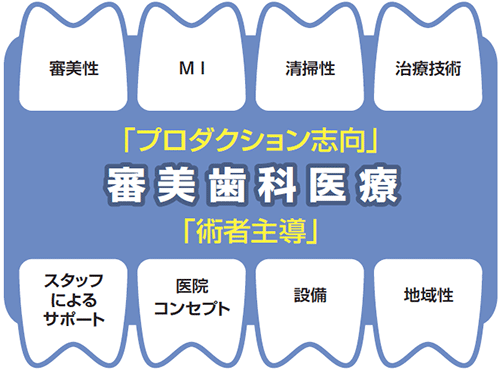

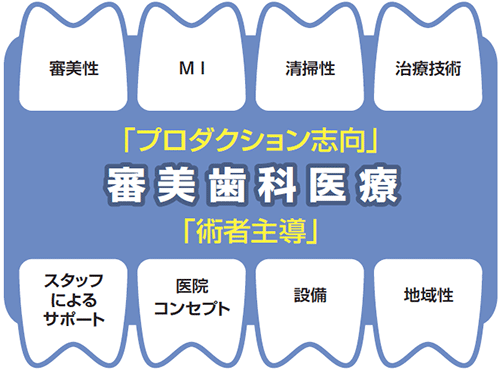

一方、自医院がもつ治療環境や立地している地域性を考慮した審美歯科を患者さんに提供する医療は術者主導による「プロダクション志向」の審美歯科医療(図2)と表現できる。

これらの2つの志向を取り入れた審美歯科医療は、患者さんにより良質な医療を提供することを意味し、結果的にそれが他医院との差別化につながると思われる。

さらに両者に共通するものとして「Minimal Intervention(MI)コンセプトに基づいた治療」が挙げられる。審美性が高いオールセラミックスによる修復においては特にこの点は難しく、審美性を追求するために歯質の過剰な切削が犠牲となることが多い。

そこで筆者は、歯科技工士と協力しながら相反する性質を持つ「審美」と「MI」の調和を模索している。当院の特色になっている本取組みの完成度はまだ十分とは言えないが、その一部を今回紹介する。

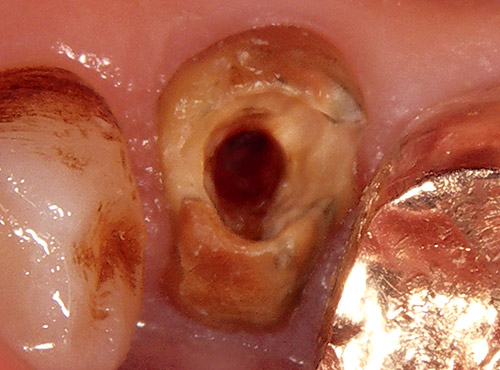

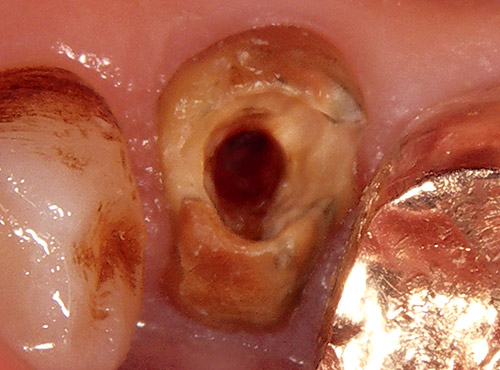

図3に歯周治療のメインテナンス中の患者さんの口腔内写真を示す。下顎右側第2小臼歯のジャケット冠が脱落したため、オールセラミッククラウンを新製することになった。

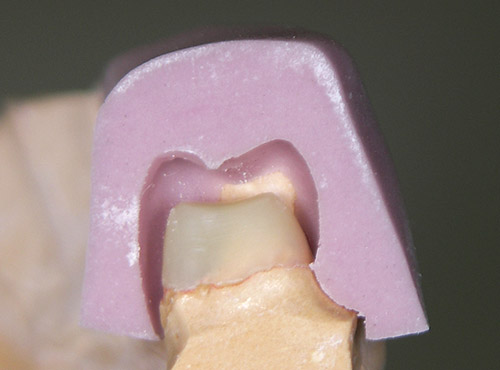

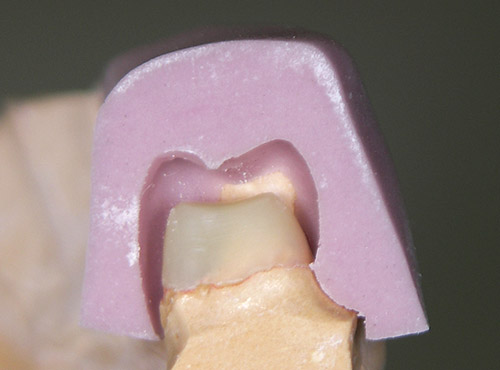

支台歯形成終了時の同部位を図4に示す。口腔内の清掃性に配慮し、頰側転移を修正したいところだが、フェルール効果の得られる頰側の残存歯質量を考慮するとオールセラミッククラウンの形成量としては不十分となる。

そこで、歯科技工士の長谷川彰人氏と相談し、ファイバーポストを併用したレジンコア(以下ファイバーポストレジンコアとする)により支台歯の色を活かしつつ、審美性が得られる最小限の支台歯形成をした。

図5、6に装着後の同部位を示す。オールセラミッククラウンとしては形成量が少ないが強度の高いジルコニアコーピング(カタナジルコニアフレーム:株式会社ノリタケデンタルサプライ)を用いることで「審美」と「MI」の調和を可能にした。

このような審美性を獲得するのに困難な症例もオールセラミック修復により対処法が広がった。またオールセラミッククラウンは支台歯の色調を反映させることもできるため、より天然歯に調和した修復が可能となる。

したがって支台築造にもメタルコアの金属色に変わって、天然歯に近似した色調が必要となる。それを可能にするのがファイバーポストレジンコアある。

本来、接着技術を応用したファイバーポストレジンコアはその物性により支台歯の歯根破折のリスクを軽減させる目的で多くの臨床家に注目された。それが支台歯の色調のコントロールという目的で適用範囲が拡大している。

そのような流れの中で、クリアフィル ファイバーポスト(クラレメディカル株式会社)(図7)が発売された。本製品のもつ形状や物性から高い耐久性のファイバーポストレジンコアの作製が可能となる。

図1 患者が持つこれらのニーズやウォンツを取り入れた医療は患者主導による「マーケティング志向」の審美歯科医療。

図2 自医院がもつ治療環境や立地している地域性を考慮した審美歯科を患者に提供する医療は術者主導による「プロダクション志向」の審美歯科医療。

図3 歯周治療のメインテナンス中の患者の口腔内写真。下顎右側第2小臼歯のジャケット冠が脱落したため、オールセラミッククラウンを新製することになった。

図4 支台歯形成終了時の同部位。歯科技工士と相談し、ファイバーポスト「クリアフィル ファイバーポスト」(クラレメディカル株式会社)を併用したレジン支台築造により支台歯の色を活かしつつ、審美性が得られる最小限の支台歯形成をした。

図5 オールセラミッククラウンとしては形成量が少ないが強度の高いジルコニアコーピングを用いることで問題を回避した。

図6 ファイバーポストレジンコアを用いた支台歯の色調を利用することで少ないクリアランスで審美性を再現した。

図7 クリアフィル ファイバーポスト。審美修復を成功させるための様々な特徴をもつ。

■2. ファイバーポストレジンコアの問題点

ファイバーポストレジンコアが多くの臨床家に広まるにつれ、そのトラブルも報告されている。メタルポストコアのトラブルでは歯根破折の頻度が高い1)一方、ファイバーポストレジンコアのトラブルは歯根破折よりも脱落例が問題となっている。

1)ファイバーポストと支台築造用コンポジットレジンの接着不良

ファイバーポスト表面のシランカップリング処理を行わなかった場合は支台築造用コンポジットレジンとの接着力が低下するという報告2)があるように不適切な技工操作がクラウンのファイバーポストごとの脱離につながるので注意が必要である。

クリアフィル ファイバーポストはこのようなトラブルを防ぐために先端に溝が付与された形態になっており、ポストの高い引き抜き抗力を実現した。ファイバーポストレジンコア作製のポイントについては長谷川彰人氏より解説していただく。

2)ファイバーポストレジンコアと歯質との接着不良

歯質との接着を基本とするファイバーポストレジンコアのポスト形成の深ささはどのくらい必要なのであろうか。

失活歯の象牙質は健全な歯質とは異なり、細菌感染や根管治療の影響を受けている。さらに根管内は接着処理が非常に困難であるため、根管内象牙質との強固な接着は得られにくい。

そこで筆者は歯冠部の歯質が少ない場合はポスト形成の深さはメタルポストコアと同様に根管の2/3の長さまで形成し、機械的嵌合力と接着力の両方でポストを維持している。

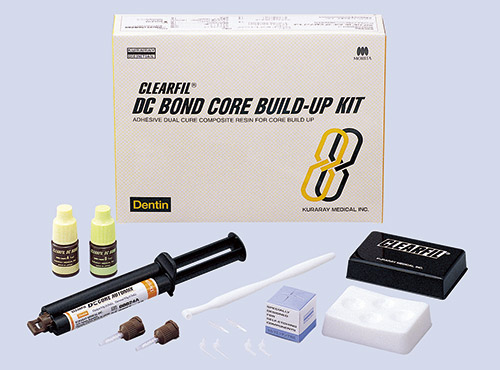

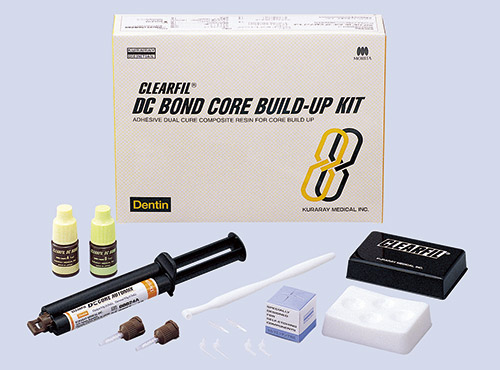

クリアフィル ファイバーポストとクリアフィル DCコア オートミックス(クラレメディカル株式会社)(図8)により作製されたファイバーポストレジンコアを装着した口腔内写真を図9に示す。

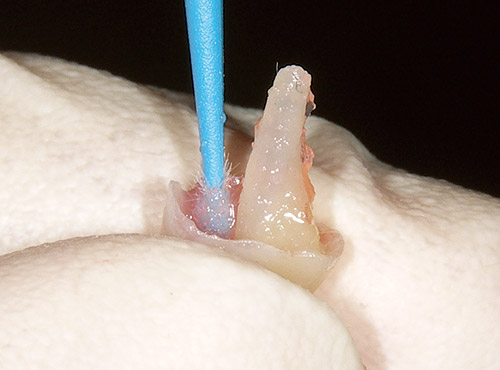

またテンポラリークラウン装着後、ブラッシング指導中の同部位を図10に示す。さらに同部位のエックス線写真を図11に示す。エックス線写真に示すようにファイバーポストはできるだけファイバーポストレジンコアの中心に位置付けるようにしている。

図8 DCコア オートミックスのデンチン色を用いた。

図9 ファイバーポストレジンコアを装着した同部位。

図10 テンポラリークラウンを装着し、ブラッシング指導中の同部位(SRP前)。

図11 ファイバーポストレジンコアを装着したエックス線写真。できるだけ太いファイバーポストを選択し、中心に位置付けるようにしている。

■3. MIコンセプトに基づいたファイバーポストレジンコア

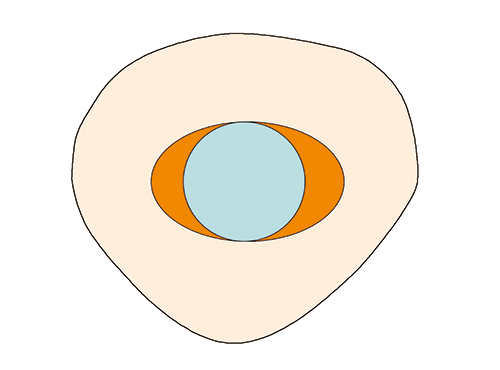

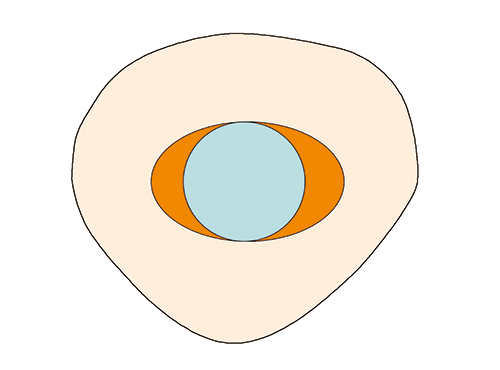

筆者はMIコンセプトを考慮し、ポスト形成の幅は最小限としている。図12に示すように最小限のポスト形成は壁面にガッタパーチャが一部残存することもある。これをポスト形成時に除去しようとすると結果的にポスト形成の幅が広くなってしまい根管象牙質の削除量が多くなってしまう。

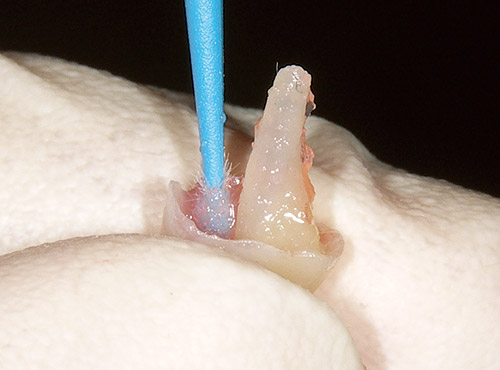

そこで図13のようにファイバーポストコア印象時には最小限の形成に留め、ファイバーポストレジンコア装着時に、残存したガッタパーチャや接着に不利な象牙質を慎重に除去している。

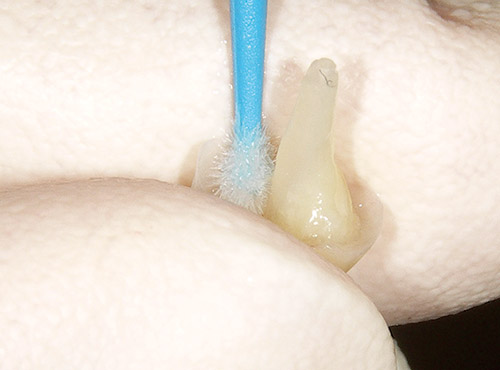

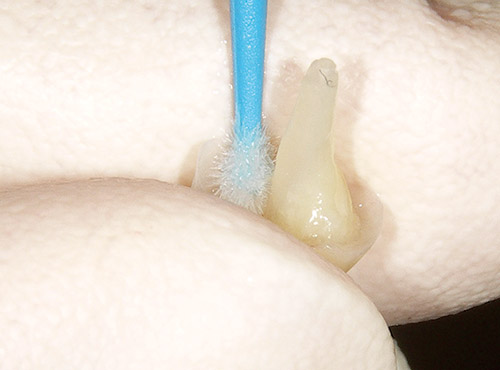

図14に変色した象牙質の除去後の同部位を示す。どの程度変色した象牙質を除去するかはMIを理念としたエビデンス(根拠)とコンセンサス(合意)に基づくう蝕治療ガイドライン3)を参考にしている。

ポストコア接着時にこの操作を行うと、接着セメントの厚みが均一とならないため、セメント本来の物性が補償されない場合がある。

そこで筆者はこのような場合は、ファイバーポストレジンコアを作製した支台築造用コンポジットレジンと同様の材料で装着している。これによりセメントスペースの厚い部分もコンポジットレジン自体の物性により補強される。

図15のようにできるだけ太いファイバーポストを選択し、ファイバーポストレジンコアを作製した(図16)。ファイバーポストコア内面にリン酸エッチング材(K-エッチャントGEL:クラレメディカル株式会社)を塗布し、5秒後に水洗・乾燥した(図17)。

その後、セラミックプライマー(クリアフィル セラミックプライマー:クラレメディカル株式会社)を塗布し(図18)、マイルドなエアブローで均一な層にしながら十分に乾燥する。

そしてクリアフィル DCボンド コア ビルドアップキット(クラレメディカル株式会社)を用いて接着した(図19)。最小限の支台歯形成後(図20)、テンポラリークラウンを装着した(図21)。

このようにファイバーポストレジンコア装着時の支台歯形成量や重合収縮を最小限にすることで確実な接着が期待できる。後日レジンが完全に重合後、再度支台歯形成を行う。

接着直後の形成をほとんど行わず、テンポラリークラウンを装着できる間接法のファイバーポストレジンコアはチェアタイムの短縮だけでなく、ファイバーポストレジンコアと歯質の接着にも有効である。

図12 最小限のポスト形成(青色)は壁面にガッタパーチャが一部残存することもある(オレンジ色)。

図13 ファイバーポストコア印象時の根管内面。最小限の形成に留めるためガッタパーチャや変色した象牙質が残存していることがある。

図14 変色した象牙質の除去後の同部位。除去にはMIを理念としたエビデンス(根拠)とコンセンサス(合意)に基づくう蝕治療ガイドラインを参考にしている。

図15 できるだけ太いファイバーポストを選択し、長さを調整した。

図16 完成したファイバーポストレジンコア。

図17 ファイバーポストコア内面にK−エッチャントGELを塗布し5秒後に水洗・乾燥した。

図18 クリアフィル セラミックプライマーを塗布し、マイルドなエアブローで均一な層にしながら十分に乾燥する。

図19 DCボンドコア ビルドアップ キットを用いてファイバーポストコアを接着した。

図20 ファイバーポストコアの装着時の同部位。

図21 テンポラリークラウン装着後の同部位。

■4. おわりに

今回、クリアフィル ファイバーポストの間接法への応用例を紹介した。

今後、審美修復において本製品の適応症はさらに広がると思われる。また、多くの基礎的研究や臨床報告によって本製品の有効性が証明されることを期待する。

- 1) 坪田有史:支台築造にともなう歯根破折を防ぐために-そのMIと術式を考える-. Quintessence of Dental Technology 2009 ;34(12): 9‑31.

- 2) 絹田宗一郎、矢谷博文:クリアフィル® ファイバーポストの特徴. Dental Magazine 2010 ;132 : 12‑15.

- 3) 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会:MI(Minimal Intervention)を理念としたエビデンス(根拠)とコンセンサス(合意)に基づくう蝕治療ガイドライン. 京都:永末書店, 2009.

同じ筆者の記事を探す【 須崎 明 】

モリタ友の会会員限定記事

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。