133号 SUMMER 目次を見る

■目次

- ≫ 1. オールセラミッククラウンの審美修復

- ≫ 2. ファイバーコアの有用性

- ≫ 3. 有髄歯のケース

- ≫ 4. メタルコアのケース

- ≫ 5. ファイバーポストレジンコアのケース

- ≫ 6. ファイバーコアの製作

- ≫ 7. ファイバーポストの選択

- ≫ 8. ファイバーポストの表面処理

- ≫ 9. レジンの築盛

- ≫ 10. まとめ

■1. オールセラミッククラウンの審美修復

オールセラミッククラウンの審美修復の成功例は多数報告されており、今後も増加傾向にあると思われる。オールセラミッククラウンにおける審美修復の成功には歯科医師と歯科技工士の連携が大切な役割を果たしている。

メタルセラミッククラウンであれば支台歯とセメントの色調は全く関係がなく、残存歯の色調とメタルセラミッククラウンの色調を合わせる作業となる。オールセラミッククラウンはそれだけでなく支台歯の色調とクリアランス、セメントの種類と色調、コーピングの透過性と色調、ポーセレンの色調と形態、これらを考慮して製作しなくてはならない。特に支台歯の色調に配慮しておかなければオールセラミッククラウンの良さを失いかねない。そのためメタルコアでの修復ではなくファイバーポストレジンコアを選択することが望ましい。

以下にファイバーポストレジンコアの製作法を紹介する。しかしながら、臨床においては理想的な条件が得られないこともあり、限られた条件の中で成功を収めることが必要である。

そのような状況下では同じゴールを目指した歯科医師との打ち合わせなくして歯科技工士はオールセラミッククラウンの製作はできない。ゴールを迎えるためには隣在歯や支台歯の色調を見て製作するだけではないと感じている。

しかし、筆者はたとえ患者の満足の得られたケースであっても多くの改善点を残していると感じ日々反省している。

その反省点を含めオールセラミッククラウンの製作についても紹介する。

■2. ファイバーコアの有用性

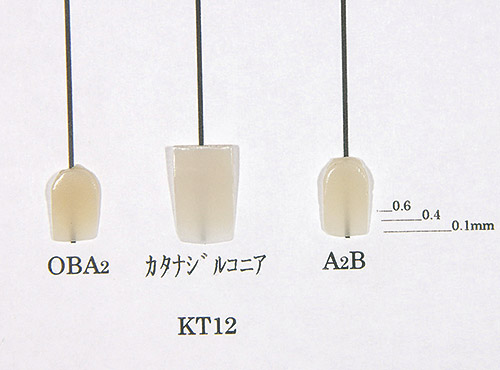

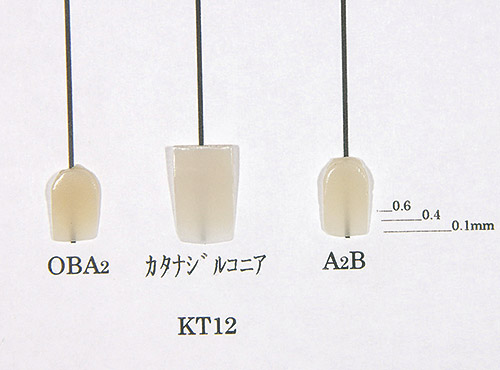

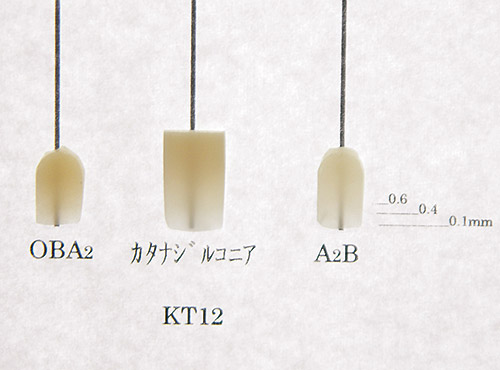

オールセラミッククラウンに用いるジルコニアコーピング(カタナジルコニアフレーム:株式会社ノリタケデンタルサプライ)を厚さは0.4mm、メタルコアを想定した支台歯とレジンコア(クリアフィル DCコアオートミックス:クラレメディカル株式会社)を想定した支台歯に装着し比較した(図1‑1、1‑2)。写真からもジルコニアコーピングに透過性があることがわかる。

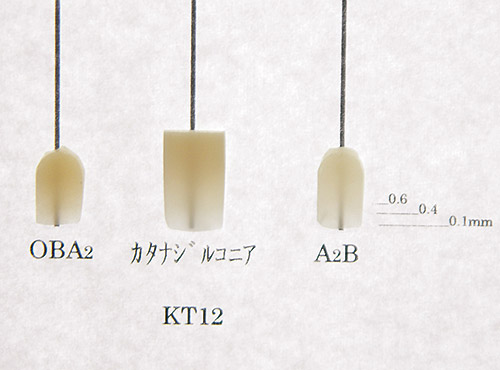

次にボディ、オペーシャスボディ(セラビアンZR:株式会社ノリタケデンタルサプライ)、ジルコニアの3種類のセラミックに厚さを0.1mmから1mm程度まで移行的に厚さを変えた試験片で透過性を比較した(図2、3)。

ジルコニアコーピングの厚さは前歯部0.4mm、臼歯部0.5mm必要とされている。0.4mmの厚さでは透過性が高いことがわかる。ジルコニアコーピングの透過性の有無はセラミッククラウン修復に大変有用であるため最大限生かしたいと考える。

そこで、我々は支台歯にはファイバーポストレジンコアをできる限り使用している。

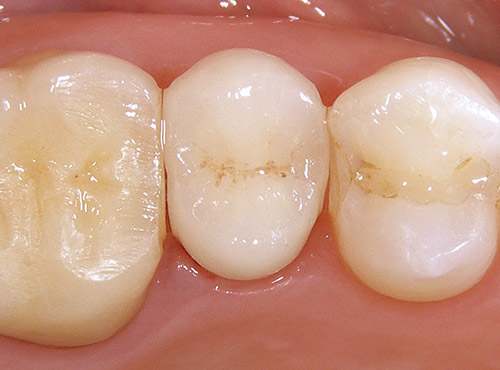

ファイバーポストレジンコアを使用したオールセラミッククラウンを示す(図4~8)。ファイバーポストレジンコアを使用した場合、適切なクリアランスと安定した色調が得られる。歯髄腔はファイバーポストが入っているため、光の透過と拡散が天然歯牙に近い状態で得られることが利点である。

しかしながら、臨床上全てのケースがファイバーポストレジンコアだけではない。支台歯の状態は大きく分けて「有髄歯」、「メタルコア」、「ファイバーポストレジンコア」の3種類があげられる。

以下に支台歯別のオールセラミッククラウン修復についての製作を示す。

特に筆者にとっては悩む要因が多かったケースであるが、あえて紹介したいと思う。オールセラミッククラウンとメタルセラミッククラウンの大きく異なる点は、支台歯の色調の影響を受ける可能性があることである。これは利点であり欠点にもなりうる。

図1‑1 カタナジルコニアコーピングを厚さ0.4mm、メタルコアとレジンコアを想定した支台歯に装着し比較した。コーピング装着前の写真。

図1‑2 コーピングを装着。透過性を生かしながら下地のカラーを調節する必要がある点はラミネートベニアに近いといえる。

図2 (反射光)カタナジルコニアの透過性は高いことがわかる。写真のカラーはKT12であるが、ケースにより使い分ける。

図3 (透過光)光を透過させての撮影であるが、さらに透過性が高くなる。修復物においては回り込む光の影響を受けることがうかがえる。

図4 上顎左右中切歯にファイバーポストレジンコアにて支台歯を修復した。

図5 オールセラミッククラウンにて修復した。

図6 上顎左側第二小臼歯にファイバーポストレジンコアにて支台歯を修復した。

図7 オールセラミッククラウンにて修復した。咬合面観。

図8 オールセラミッククラウンにて修復した。頰側面観。

■3. 有髄歯のケース

上顎左側中切歯の補綴物の色調改善とやや唇側転位しているため反対側と揃えたいというのが主訴である(図9、10)。

有髄歯であることもあり形成量に限界があるため限られたクリアランスの中での製作となる。有髄歯の場合、支台歯の色調を生かして製作を行うことができる利点はあるが、歯頸部付近のクリアランスがどれだけあるかが問題である。

カタナジルコニアは高い透過性があるものの支台歯の色調を完全に利用できるほどの透過性は期待できないと考える。

マージン部に向かってポーセレンの築盛スペースは少なくなっていくため、歯頸部付近の色調再現が困難であることが予想される。

比較的濃い色調の場合は内部ステインなどでコントロールできるが根本的な色調再現には高い透過性なしには困難である。

マージンポーセレンにする方法もあるが歯頸部は最も応力を受ける場所であるため、筆者はできる限りジルコニアの特性を大切にするためにマージン部もジルコニアでサポートしたいと考えて挑戦している。

オールセラミッククラウンの装着を示す(図11)。患者の満足は得られたものの反省点を残している。

図9 術前。メタルセラミッククラウンの色調不良と唇側転位の改善を希望された。

図10 スタディモデルでの検討。有髄歯であるため形成限界が懸念される。対合歯である下顎左側中切歯の捻転が形態に制限をもたらす。

図11 術後。オールセラミッククラウンのセット、患者の満足は得られるものの形態と歯頸部付近の色調に課題が残る。

■4. メタルコアのケース

上顎右側中切歯の補綴物の色調と正中離開の改善が主訴である。

メタルコアであることと残存歯質と歯肉も暗く変色している(図12、13)。また、噛み込みが深く歯牙の唇舌径は薄くなってしまう(図14、15)。

メタルセラミッククラウンの場合、入射した光はオペークで全て反射してしまい不透明なクラウンに仕上がることが多い。今回、オールセラミッククラウンとコンタクトベニアによる修復を行った。

カタナジルコニアコーピングを試適すると暗く透けていることがわかる(図16)。このような場合コーピングの下地処理は、遮蔽効果の高いシェードベースポーセレンを使用することで支台歯の色調の影響を受けないようにできる。

しかしながら完全に遮蔽することはオールセラミッククラウンの利点を失うことになる。

今回は、支台歯先端部分のメタル部はシェードベースで完全遮蔽を行ったが、それ以外はシェードベースとオペーシャスボディを用いてやや透過性を残しながらコーピングの下地処理を行った。

歯頸部付近が変色していることやメタルポストが歯質の内部にあることで透過性と歯質の色調は期待できない。とはいえ残存歯質があるためなるべく遮蔽せずに入射光を透過、拡散させたいと考え、行った。

一見色調が合っているようでも透過性を失い白く浮いてしまう修復物よりも天然歯牙に見られる光の拡散を少しでも生かしたいと思い製作した。

製作したオールセラミッククラウンの試適(図17)であるが、支台歯の影響も受けたのかやや明度が低く見えるものの、肉眼的には違和感はなかった。試適の状態で患者に見てもらい装着すべきか相談する。

筆者らは必ず、患者、歯科医師(須崎 明先生)、歯科技工士(筆者)の三者が納得してから装着している。患者の満足が得られたので装着した(図18)。

図12 術前。上顎右側中切歯の補綴物の色調改善と正中離開の改善を希望された。

図13 メタルコアが装着され、歯質と歯肉にも変色が見られる。

図14 修復後を想定したモックアップ。

図15 噛み込みが深く、唇舌径が薄いことがわかる。

図16 カタナジルコニアコーピングを試適した写真。コーピング内面には水をつけ支台歯と密着した状態である。やや暗く透けていることがわかる。

図17 オールセラミッククラウンを試適。内面には水を付け光の透過を確認している。この段階で患者にセットの確認を取る。

図18 術後。オールセラミッククラウンセット。試適時同様やや明度が落ちて見えるが、チェアサイドでの肉眼的な色調には違和感はない。

■5. ファイバーポストレジンコアのケース

図19に示すケースは、上顎右側中切歯のメタルフレームによるマージン部の暗さの改善と色調の改善が主訴である。マージン部のメタルの露出だけでなく、修復物がメタルコーピングで光の透過が無いため、自然感を失っていることが色調再現より問題であると思われる。

ファイバーポストレジンコアを使用した支台歯(図20)にカタナジルコニアコーピング(KT10使用)を試適した状態を示す(図21)。

メタルコアを使用した支台歯とは異なり、明度の低下は無く、やや支台歯のアイボリー色を反映していることがわかる(図22)。

シェードベースとオペーシャスボディを用いて下地処理を施したコーピングを試適した(図23)。自然な発色と歯肉との自然な調和が得られていると思われる(図24)。これらは材料の選択による効果が大きい。

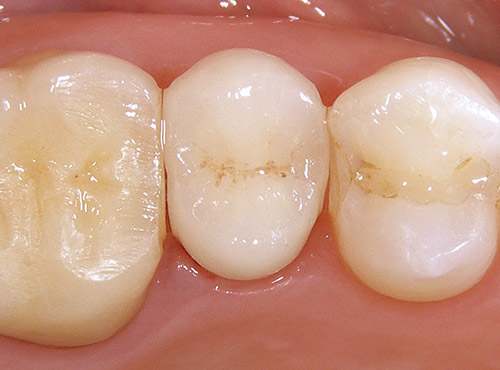

オールセラミッククラウンの装着を示す。装着直後(図25)と2週間後の予後(図26)であるが、歯肉とも馴染んでいるように見受けられる。

筆者の力量から形態や色調など改善点も残しているものの、初診(図19)のマージン部の問題は改善されたこととオールセラミックによる自然な透過性が得られたことで患者に満足してもらえた。

図19 初診。メタルの露出によるマージン部の暗さの改善が主訴である。透過性の不足もみられる。

図20 ファイバーポストレジンコアにて支台歯を修復した。メタルコアと異なり内部にファイバーポストがあることは支台歯のより自然な透過性を発揮する。

図21 厚さ0.4mmに調整したカタナジルコニアコーピング(KT10)の試適。

図22 ジルコニアコーピングに支台歯のベージュ色が透けていることが観察される。

図23 ノリタケポーセレンによる色調の下地処理を行ったコーピングの試適。

図24 自然な発色と歯肉との調和が確認できる。

図25 オールセラッククラウンの装着直後。

図26 オールセラミッククラウンの装着2週間後。歯肉とセラミッククラウンが馴染んでいることが確認できる。

■6. ファイバーコアの製作

今回は、オールセラミッククラウン修復を考慮して前歯部の製作を紹介する。

口腔内へのコアの装着後はプロビジョナルレストレーションの装着も同時に行うため、最終的な補綴物形態を想定したワックスアップによる模刻を行うことは有効である。模刻製作後、シリコーンコアを採得しファイバーポストレジンコアの形状の参考にする。

筆者らはファイバーポストレジンコアに限らず支台歯形成を行う際に、シリコーンコアを用いた模型上、または口腔内でのクリアランスの確認を、歯科医師(須崎 明先生)、歯科技工士(筆者)と共に行うようにしている。

■7. ファイバーポストの選択

ポスト孔や開口部のアンダーカットの有無を確認する。アンダーカットがある場合はパラフィンワックスなどで薄くブロックアウトを行う。

クリアフィル ファイバーポスト(クラレメディカル株式会社)は4種類の直径があり、なるべく太いファイバーポストを選択しながらもファイバーポストがレジンコアの中心に位置できるかを慎重に検討する(図27)。

ファイバーポストとレジンの結合が強固になり一体化しているとはいえ、レジンコアから露出することによる経時的変化や応力集中での破折を防止できると考える。

シリコーンコアを用いてポストの長さを調整する。支台築造部にファイバーポストが露出しないように適切な長さにする。

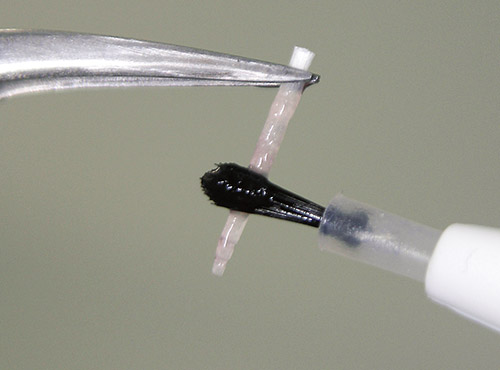

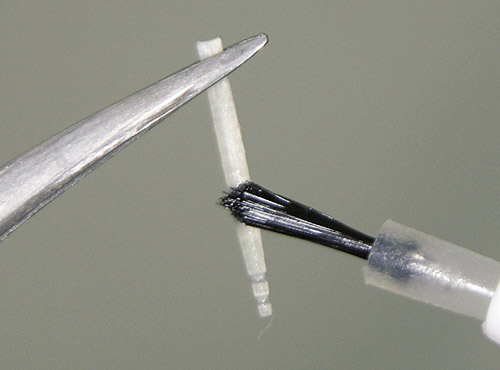

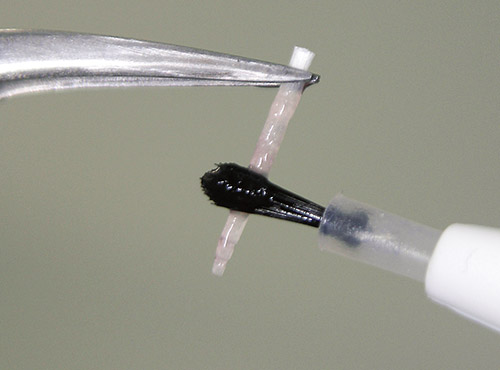

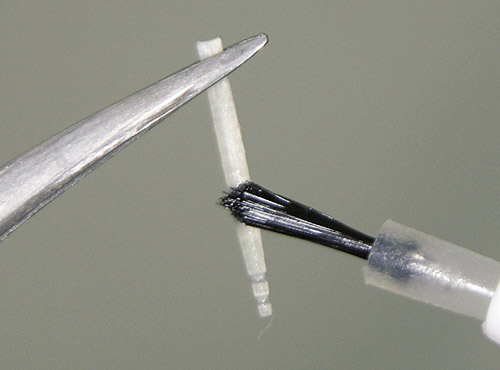

カットにはファイバーカッター(株式会社YDM)を用いている(図28)。ニッパーでの切断はファイバーをつぶしてしまう(図29)。ファイバーカッターはポストを汚染しにくいので重宝している。

図27 直径のなるべく太いファイバーポストを選択し、レジンコアの中心に位置できるかを慎重に検討する。

図28 ファイバーカッターはポケットが付いているためファイバーポストの汚染を防ぐことができる。

図29 ニッパーで切断したもの(右)とファイバーカッターで切断したもの(左)の比較。

■8. ファイバーポストの表面処理

ファイバーポストは、模型への試適時に石膏やワックスと接触し汚染されているのでアルコールで拭き取り、しっかりと乾燥させる。

筆者はスチームクリーナーによる洗浄は行わないようにしている。本製品は高い耐熱性を持つものの、高温のスチームによるファイバーポストへの悪影響を懸念している。また、試適時においても直接指で持たずにピンセットを用いるように心がけている。

ファイバーポストをK-エッチャントGEL(クラレメディカル株式会社)によるエッチングとクリアフィルセラミックプライマー(クラレメディカル株式会社)によるシラン処理を行う(図30、31)。

特にファイバーポストのカット面は多少荒れているためエッチングとシラン処理を丁寧に行う。

これらの処理はファイバーポストと支台築造用コンポジットレジンとの接着性を向上させ、破折・脱落を防止できる。エッチング後は汚染に気をつけてすぐにシラン処理を行うことが重要である。またファイバーポストへのサンドブラスト処理は損傷してしまうため決して行ってはならない。

図30 ファイバーポストをKエッチャントGELによるエッチングを行う。エッチング処理は添付文書に従い、5秒後に水洗,乾燥させ、正しく行う必要がある。

図31 クリアフィルセラミックプライマーによるシラン処理を行う。エッチング後は汚染に気をつけて速やかにシラン処理を行う。これらの処理はファイバーポストと支台築造用コンポジットレジンとの接着性を向上させる。

■9. レジンの築盛

模型の開口部、ポスト孔に分離材としてワセリンを薄く塗布する。

まずはポスト孔へクリアフィルDCコアオートミックスを注入する。気泡の混入を防ぐためポスト先端部に細いガイドチップを到達させて注入する(図32)。

ポスト孔に十分レジンを注入しファイバーポストを挿入する。続いてファイバーポストを完全に覆うように支台部分の築盛を行う(図33)。

DCコアオートミックスの適度なフローは気泡が入りにくく築盛しやすいが、築盛量が多い場合などに垂れることがあれば、仮重合しながら行うと容易に築盛できる。

築盛後、光重合器による本重合を行うが重合時間は重合器によってことなるため添付文書に従って行う。まずは模型のまま重合を行う。ポスト孔は光が届きにくいため、化学重合時間の6分程度経過しているのであれば、ファイバーポストレジンコアを模型から外し、さらに最終の光重合を行う。支台部分はシリコーンコアを参考にしながら形態修正を行う(図34)。

模型上での完成(図35)、口腔内へのファイバーポストコアの装着(図36)とテンポラリークラウンの装着(図37)。現在、歯周治療中。

図32 ポスト孔へクリアフィル DCコアオートミックスを注入する。気泡の混入を防ぐためポスト先端部にガイドチップを到達させて注入する。

図33 ファイバーポストを完全に覆うように支台部分の築盛を行う。

図34 シリコーンコアを参考にクリアランスの確認をしながら形態修正を行う。

図35 模型上での完成。

図36 ファイバーポストレジンコアをセット。セットの詳細は須崎明先生の項を参照。

図37 テンポラリークラウンをセット。

注)口腔内の写真と症例はすべて、ぱんだ歯科 須崎 明院長の提供による。

■10. まとめ

今回、ファイバーポストレジンコアの間接法による製作方法と、カタナジルコニアコーピングを使用したオールセラミッククラウンの臨床例を紹介した。

ファイバーポストレジンコアを使用し、支台歯の状況を整えることは成功への必須条件でもある。また、臨床上起こりうる様々な支台歯の状況に応じても対応できることと筆者の課題をお伝えしたいと思い紹介した。支台歯の状況と材料の特性を理解することで、予測した結果を得られると感じている。

筆者の技術的に未熟な点もあるが、患者の満足を得ていることは、これらのシステムの優れる点であると思う。そして、筆者は歯科技工士として歯科医師の須崎 明先生との二人三脚とも呼べる連携が修復を成功へと導いていると強く感じている。

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。