141号 SUMMER 目次を見る

目 次

- ≫ はじめに

- ≫ CEREC4.0を用いた臨床

- ≫ まとめ

はじめに

近年のコンピュータ技術の進歩の波は凄まじく加速してきており、昔の十年の技術進化が一月で達成されていると言っても過言ではない。工業界では当たり前となったCAD/CAM技術であるが、近年医療分野においてもその波がきている。

歯科医療分野においても今回発表されたCEREC 4.0を使用して、その進化の加速を感じることができる。今回、筆者も実際にCEREC 4.0を使用した感想を述べたいと思う。

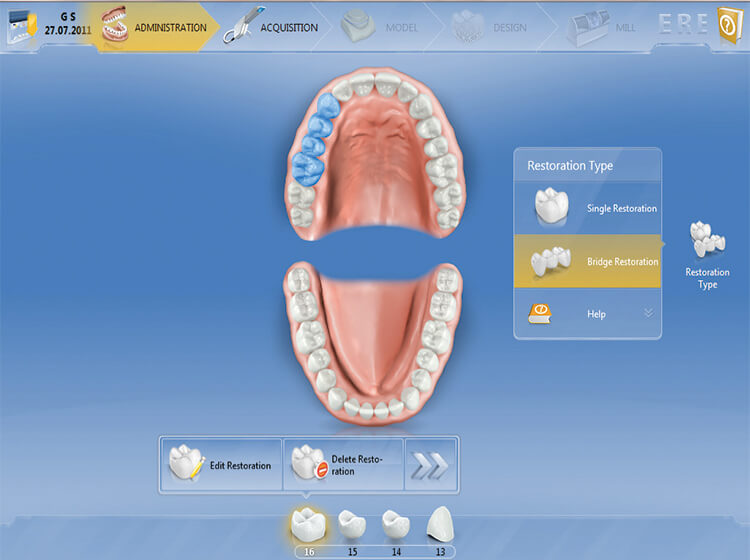

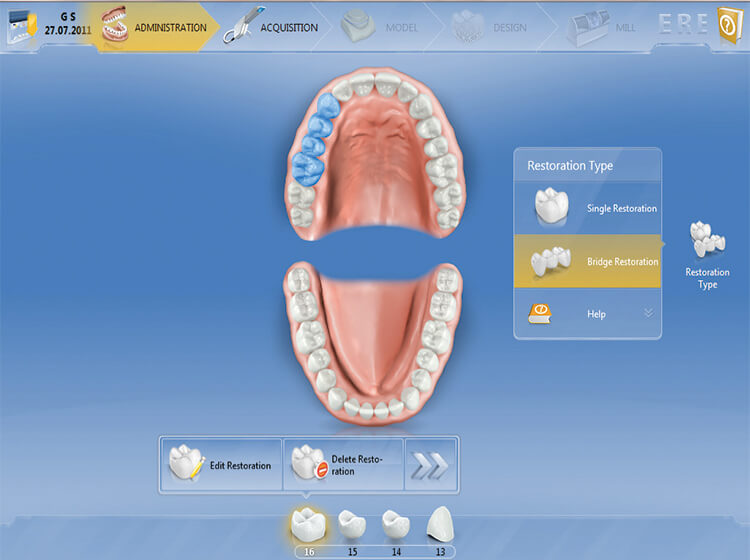

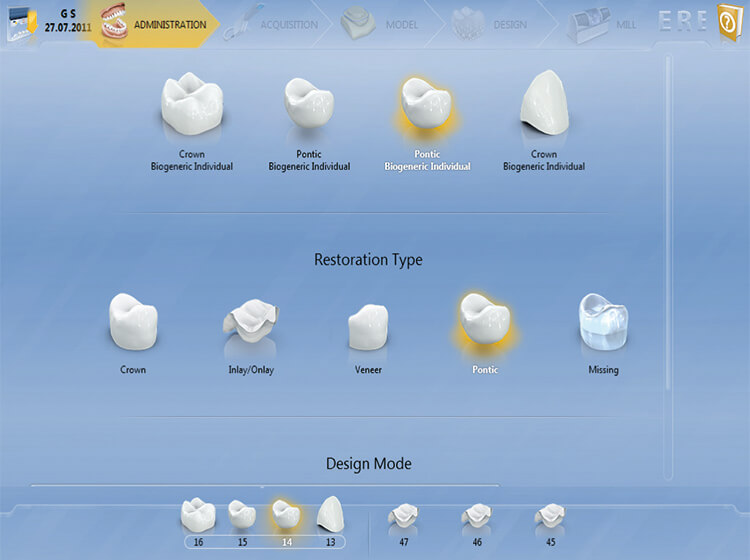

デスクトップに表示されているCEREC 4.0アイコンからも感じ取れるように、まさにCEREC 4.0は視覚直感的ソフトウェアへと進化した。実際にソフトウェアを起動してみると患者登録画面の後、我々歯科医師にとっては直感的に入り込み易いインターフェイス(操作選択画面)に切り替わる(図1)。

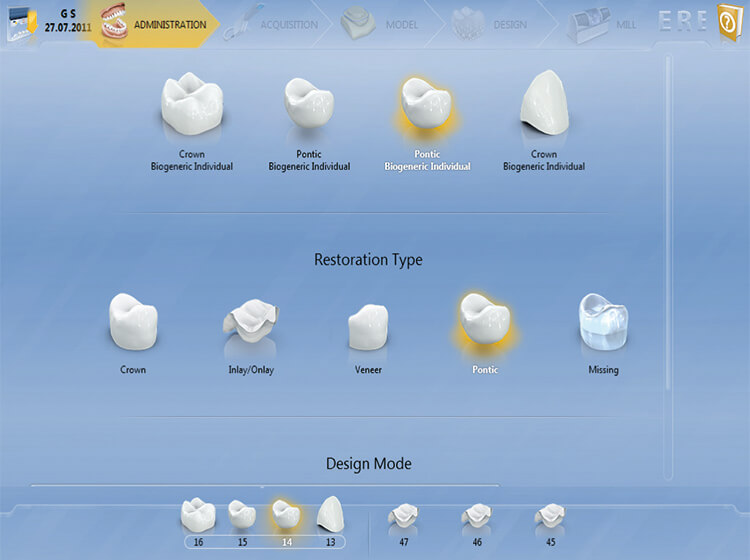

ここで実際に修復対象となる歯をクリックすると自動的にソフトウェアが修復方法を誘導していってくれる(図2)。まさに直感的インターフェイス。我々歯科医師は、この瞬間からCAD/CAMフラッグシップであるCEREC ACを操作するという緊張感を感じることなく、例えるのなら銀行のATMを操作するのと同じ感覚で修復方法を選択していけばよい。

人間(歯科医師)と器械(CEREC)を繋ぐインターフェイスは正に操作から対話に変化したと言っても良いのではないかと感じたほどである。詳細は実機にて確認して頂くとして、その変化を紹介したいと思う。

①リアルフォトグラフ

各種デバイス、歯、ゴミ箱まで新しいデザインでより直感的(図3)。

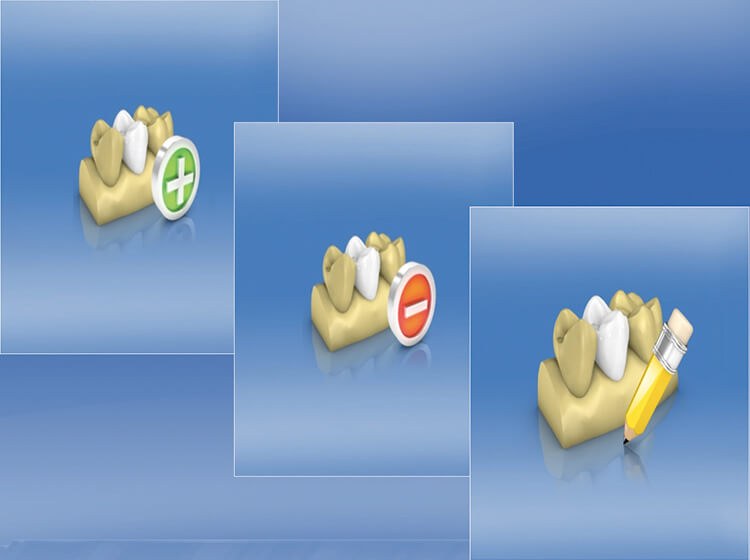

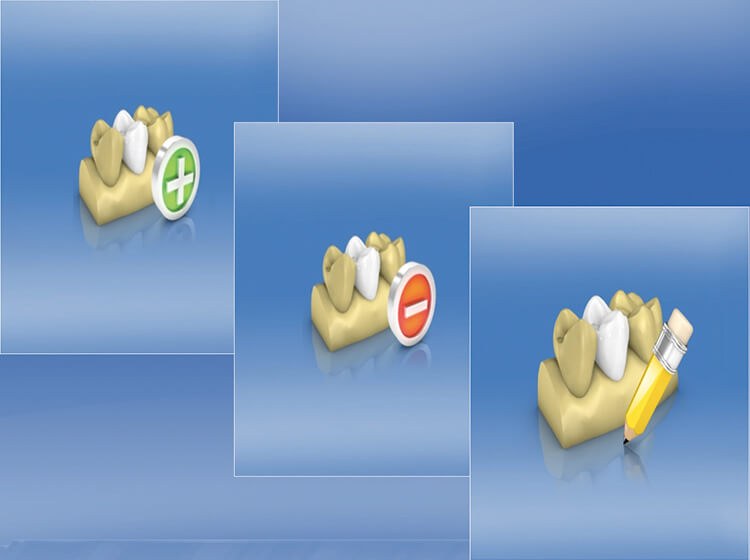

②新しいユーザーインターフェイス

新たにデザインされたアイコンにより、人間がより視覚直感的に操作できる(図4)。

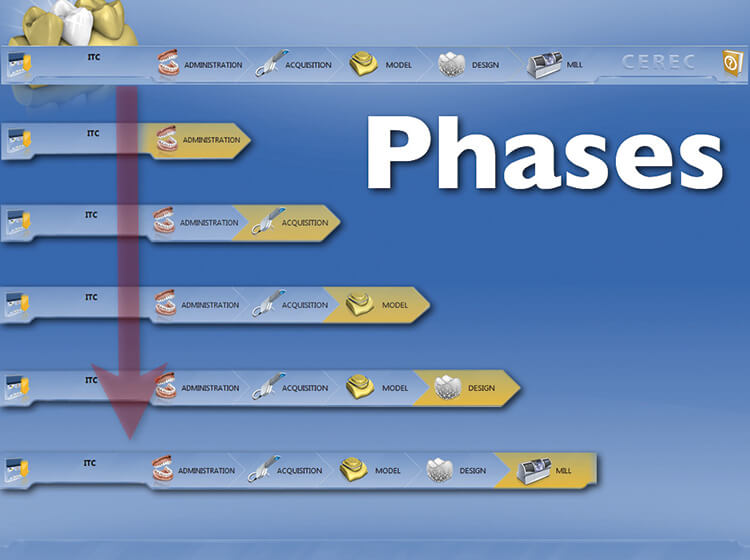

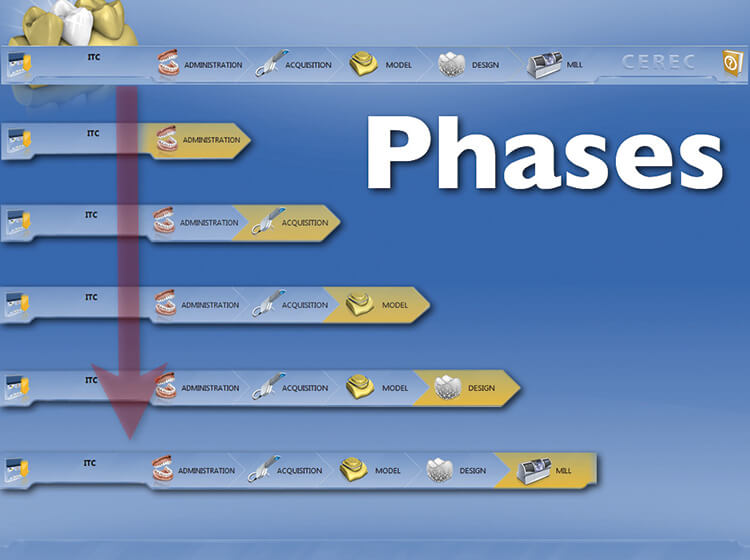

また、5つの基本ワークフローをグラフィックで表示する。さらに修復物の設計において従来は進む、戻るを余儀なくされていたが、CEREC 4.0からはユーザーインターフェイスのクリックのみで、それぞれのステップへジャンプが可能である。この機能は臨床現場において大変役に立つ(図5)。

③各ステップからどの編集画面にも行ける

画面の下面にステップメニューが表示されるので、ここから様々な編集オプションの選択が可能になっている。

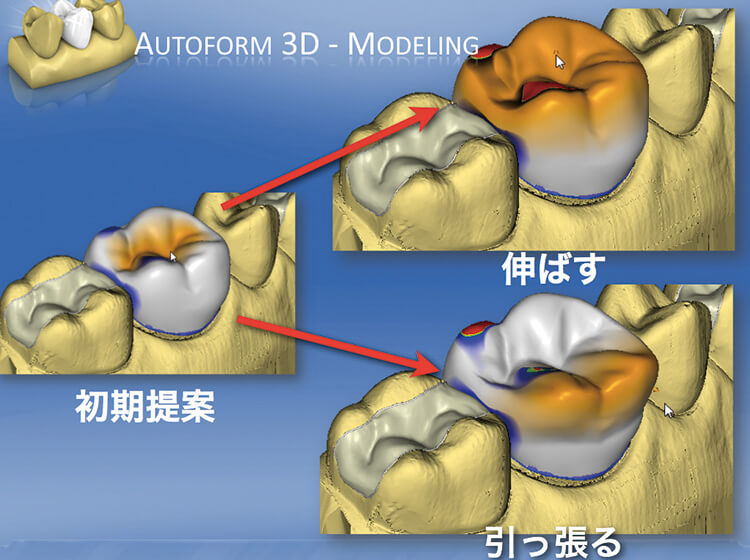

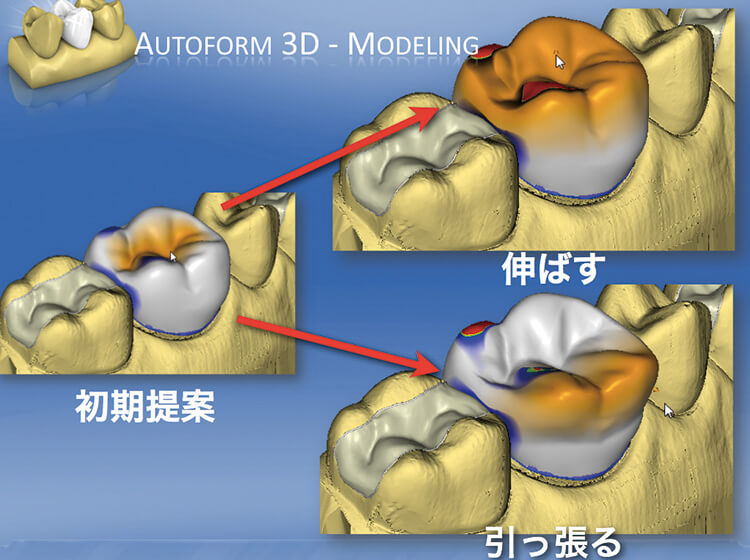

④ツールコンセプトの改善

画面の右面、もしくは修復物の上で右クリックをすることによりツール・ベーグルが表示される。今まではツールのコントロールパネルで基準線を選択後矢印で段階的に修復物の設計を行っていたが、CEREC 4.0ではツール・ベーグルより直感的にクラウンを引っ張る、押し込む、任意の部位を引っ張る、押し込む、シャープにする、平坦にする等、まさにダイレクトエディット(視覚直感的操作)が可能となっている(図6、7)。

修復物の編集をより直感的に、安易に行えるため編集に要する時間が大幅に短縮された。

⑤マルチデザインに対応

今までは2歯以上の連続修復を行う上で各々の修復物の設計終了時点で一旦保存し、ソフトウェア上での切り替えが必要であった。CEREC 4.0では2歯以上での連続修復においても、一つの画面上でそれぞれの修復物の設計が可能となった。

さらに上下顎同時の修復物設計まで可能となっている。時間の節約のみでなく細かな修復物のバランス設計が可能となった。特に前歯部での連続修復において各々の修復物を関連付けすることにより、複数歯同時の歯軸や歯冠長の設計が可能となったことは臨床上非常に大きなアドバンテージである。

また様々な修復物タイプ(インレー、オンレー、クラウン、ベニア)の同時設計も可能となっている。同時にどの修復物においても各ステップ画面にインターフェイスのワンクリックのみでジャンプ可能である。

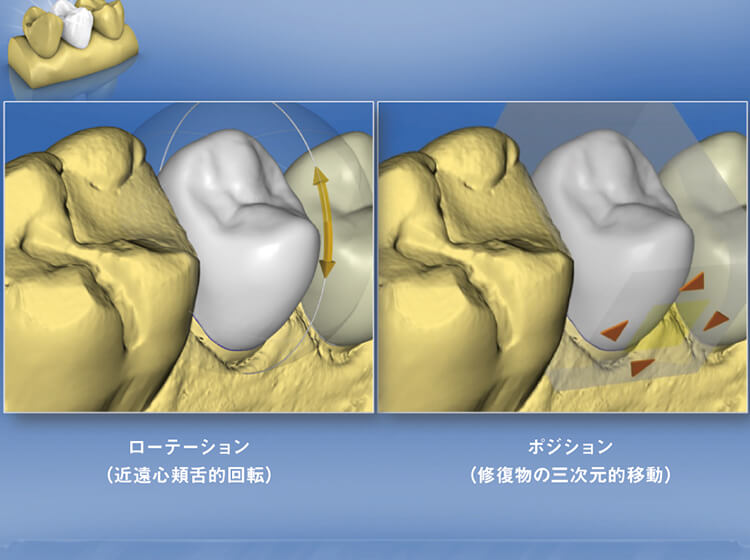

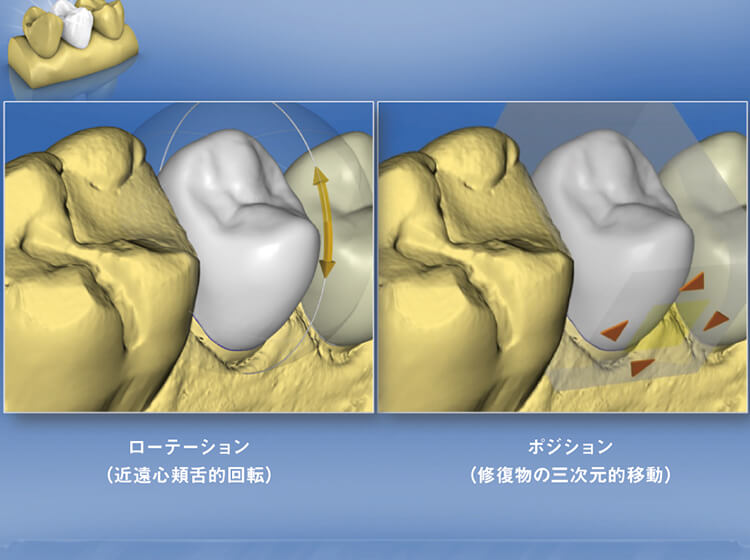

⑥修復物の直感的ローテート、直感的ポジションが可能

クラウン等修復物の近遠心的、頰舌的ローテート(回転)が可能となった。

クラウン等修復物をカーソルで摘んだまま直感的に修復物の設計が可能となった。これにより修復物の設計が飛躍的に行い易くなった(図8)。

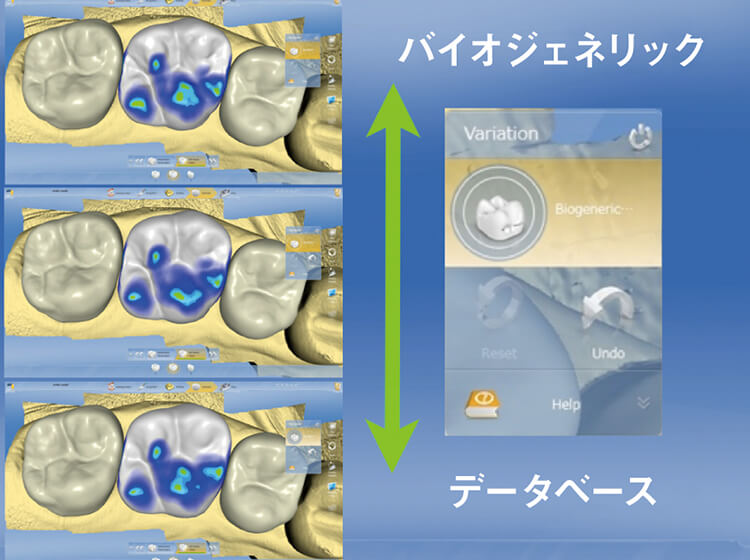

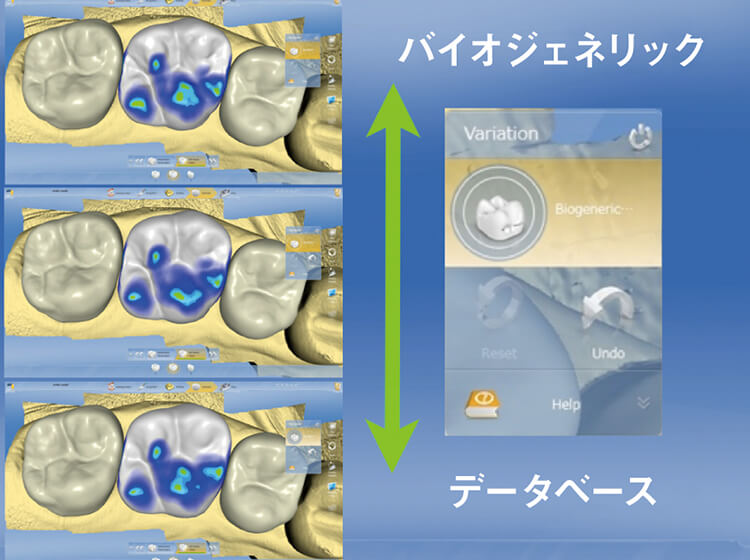

⑦バイオジェネリック・シェア

修復物によってはバイオジェネリックによって好ましいデザインを得ることに微調整での時間を要することが稀にあったが、CEREC 4.0ではバイオジェネリックとデータベースデザインの占有比率を任意にコントロールすることが可能となった(図9)。

図1 修復物設定画面。より視覚直感的にデザインされた画面。修復歯をクリックしてレストレーションタイプを決定する。

図2 リアルフォトグラフ。より直感的なイメージ。レストレーションタイプをクリックしていく。画面下部に選択したレストレーションタイプが表示されている。

図3 リアルフォトグラフ。

図4 修復物の作成、削除、編集等。より直感的になったアイコン。

図5 基本的ワークフロー。各ステップをクリックすることにより、その編集段階まで即座にジャンプ可能。ソフトウェアの操作が大幅に簡略化された。チェアサイドにおいて大きな時間の節約となった。

図6 基本画面右に表示されるアイコンから、もしくは修復物の上で右クリックすることによりツール・ベーグルが表示される。修復物の設計は全てこのツール・ベーグルで完了する。

図7 直感的操作による修復物の設計が可能となった。操作状況がリアルタイムでモニター上に反映されるため、設計状況の確認が非常にわかり易く、あらゆるバランスがとり易くなった。

図8 修復物のローテーション、ポジションも球面カーソルによって直感的に操作できる。操作可能な方向はV3・Xと同様である。

図9 バイオジェネリック・シェア。例えば隣在歯の形態が好ましくないような場合に有効である。形態上好ましくない隣在歯の特徴をあまり反映させたくない場合にバイオジェネリックをどの程度反映させるかを歯科医師サイドで調整できるようになった。

写真はマルチプルデザインの設計画面。3歯同時に編集できるとともにそれぞれのバイオジェネリック・シェアが可能。

CEREC4.0を用いた臨床

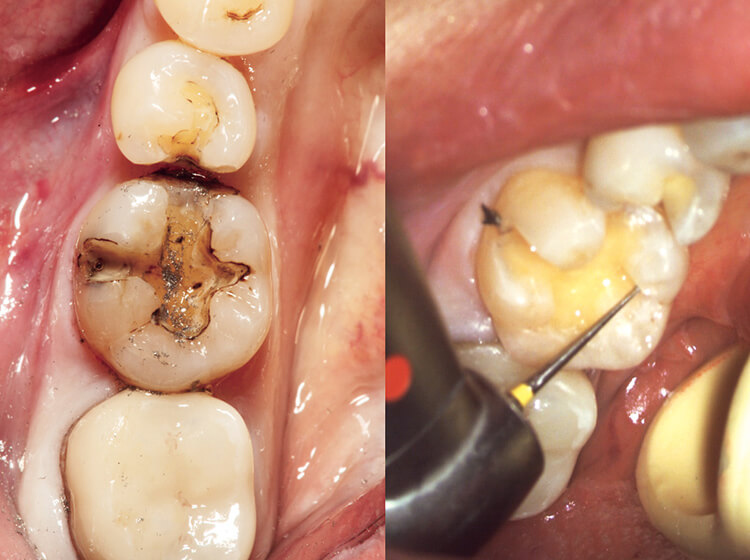

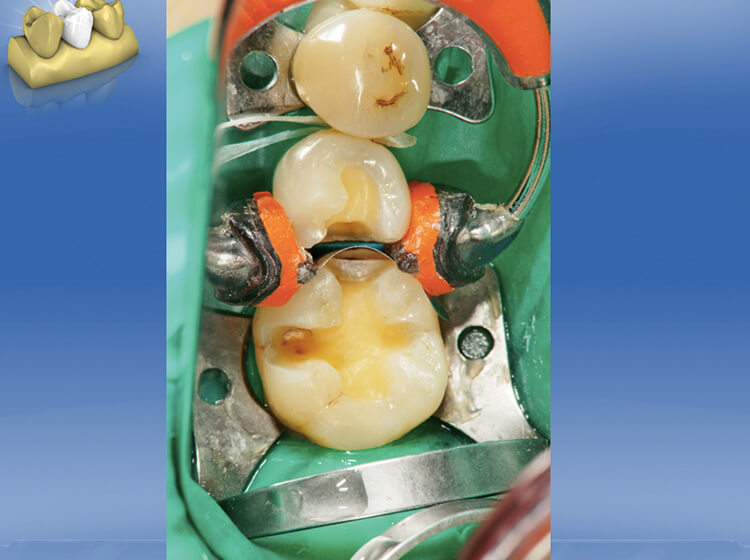

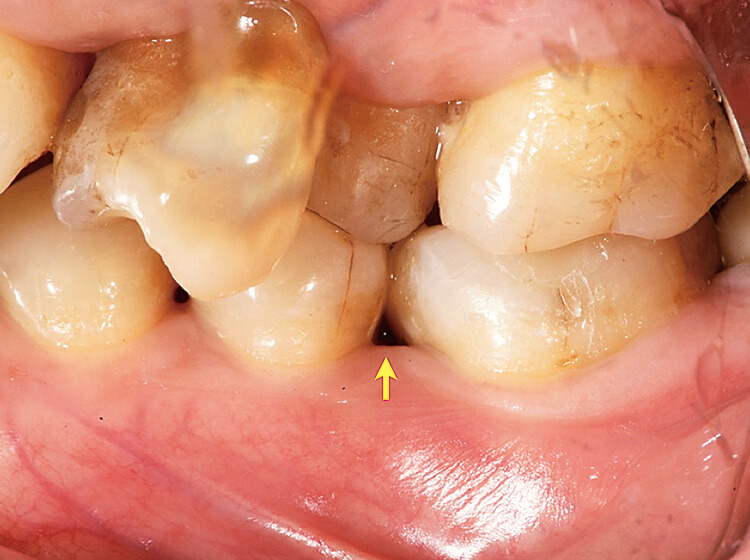

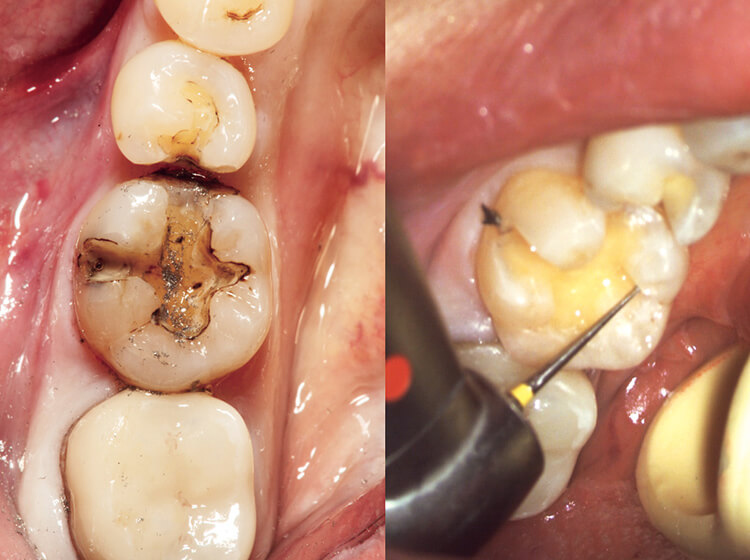

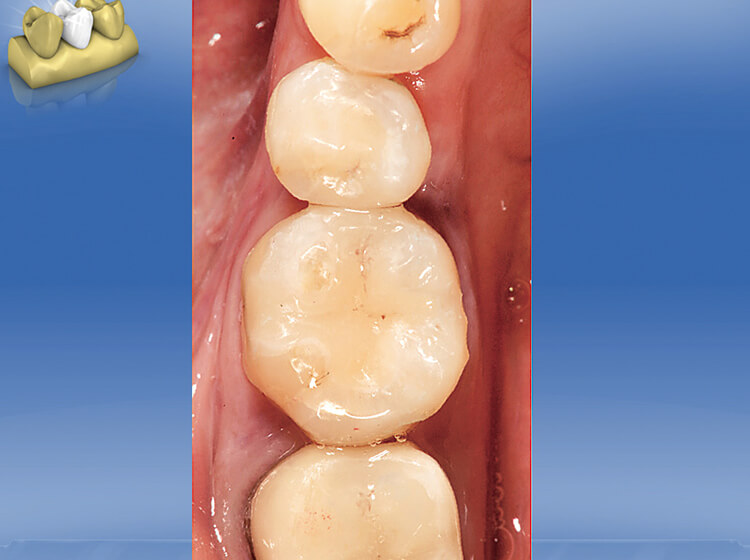

症例: 6 5 金属インレー。

当院ではメンテナンスの際にマイクロスコープやペンスコープ等を用いて患者に説明を行う。その都度患者に写真を開示し説明を行う(図10)。

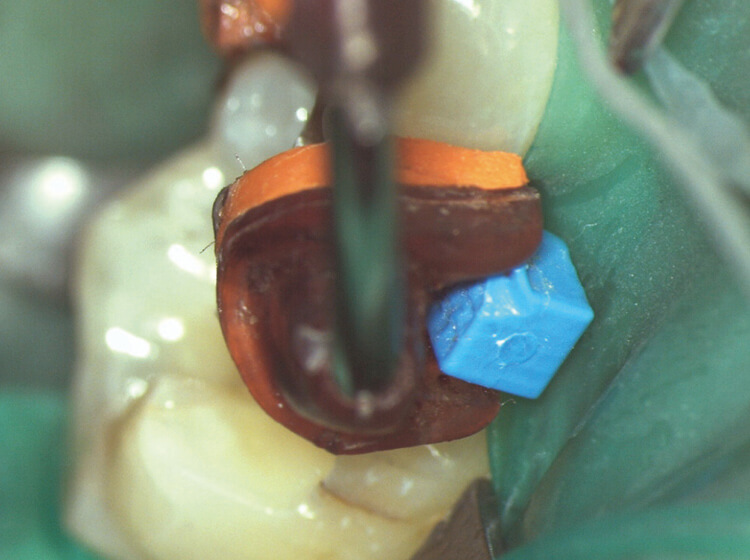

メンテナンスによって築かれた信頼関係により、CEREC修復は受け入れてもらい易い。健康保険適用12% pdインレーを除去したところである。セメント漏洩による二次カリエスが認められる。カリエスチェッカーを用いて感染歯質を除去していく。細部のカリエスはMIバーを用いて極力歯質の削除を回避する(図11)。

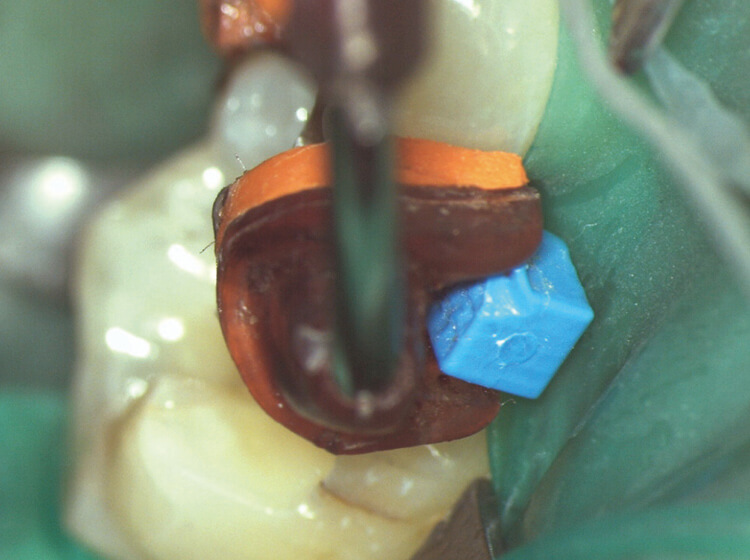

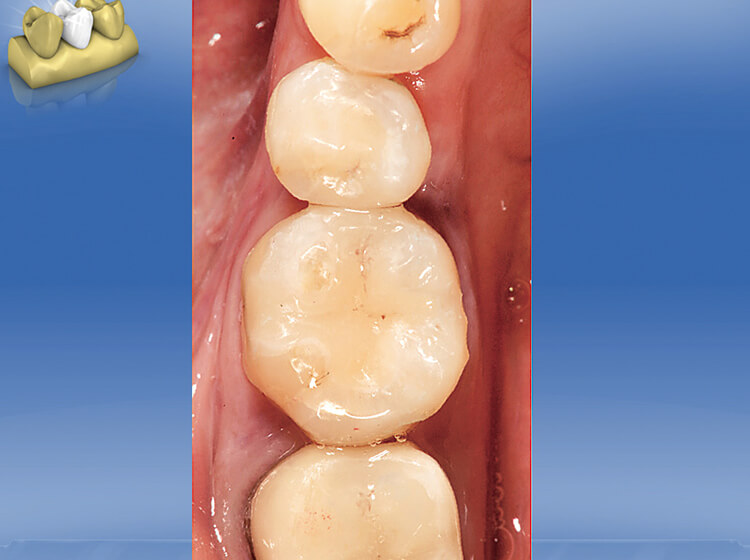

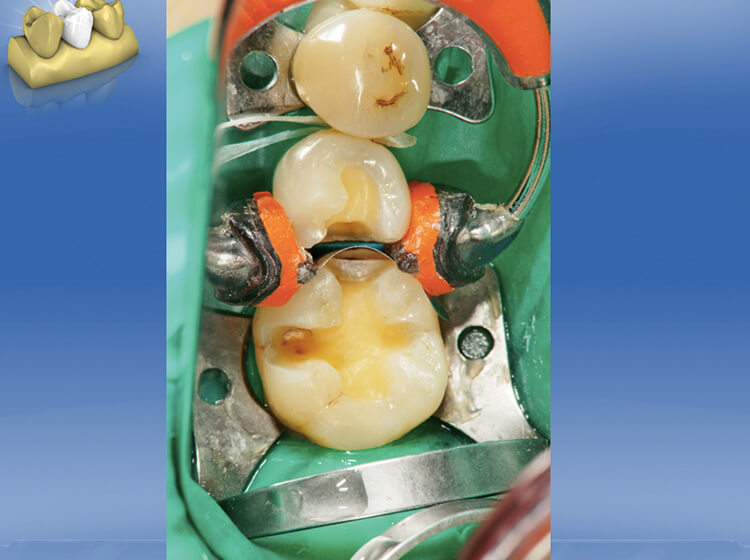

感染歯質の除去が完了した後にラバーダム防湿下にてイミディエイト・デンティンシールを行う(図12)。象牙質がフロアブルレジンによってシーリングされることにより術後の不快症状の防止と、修復物の接着強度の向上、歯質と修復物の強化を目的に全症例にイミディエイト・デンティンシールを行っている。

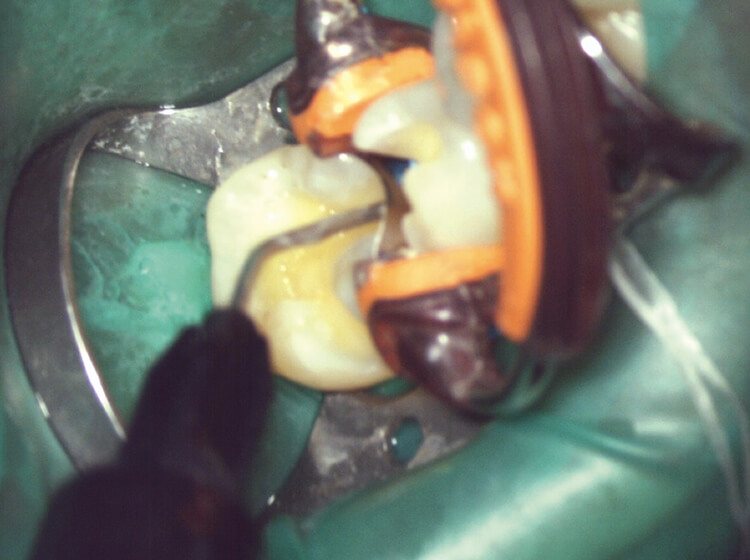

また、メタルインレーの場合、スライスカットによりマージンが歯肉縁下に入り込んでいる場合が多い。この場合、歯肉縁下での接着は不可能であるし、スライスカットのままオールセラミック修復を行うことはノンサポートセラミック修復となり、破折やチッピングの原因となるので、そのまま修復処置を行うことはできない。必ずコンポジタイト3Dシステム(ギャリソンデンタル社)やトッフルマイヤーのリテーナーを用いてフロアブルレジンによるビルドアップを行う(図13)。

この際、的確なシェードテイクを行うポイントとして歯質が防湿によるホワイトアウトを起こす前にブロックガイドを使用し、形成マージン部の色相を確認する(内側性窩洞、特にインレー)。ラバーダム防湿下にてカーブストリップスとゴムウェッジを用い側室部歯肉側を確実に隔壁する(図14)。

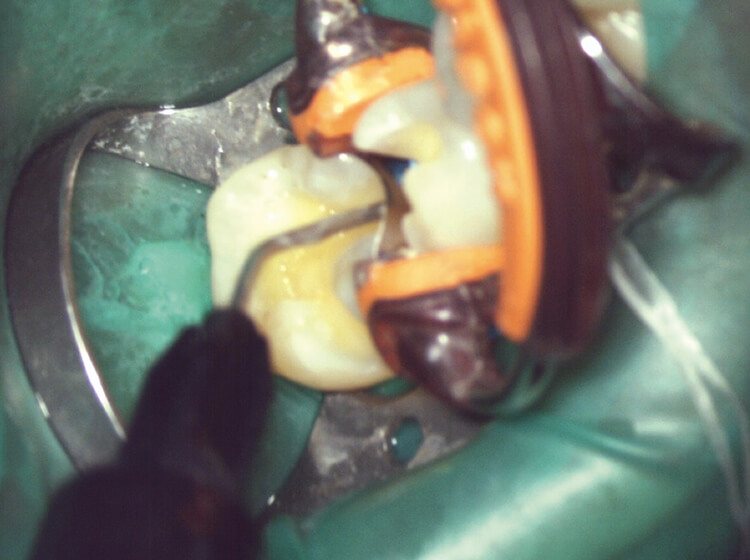

その後、必ず隣接面側室部よりフロアブルレジンを気泡の混入がないように充填していくことにより、隔壁をより完全なものとしている(図15、16)。

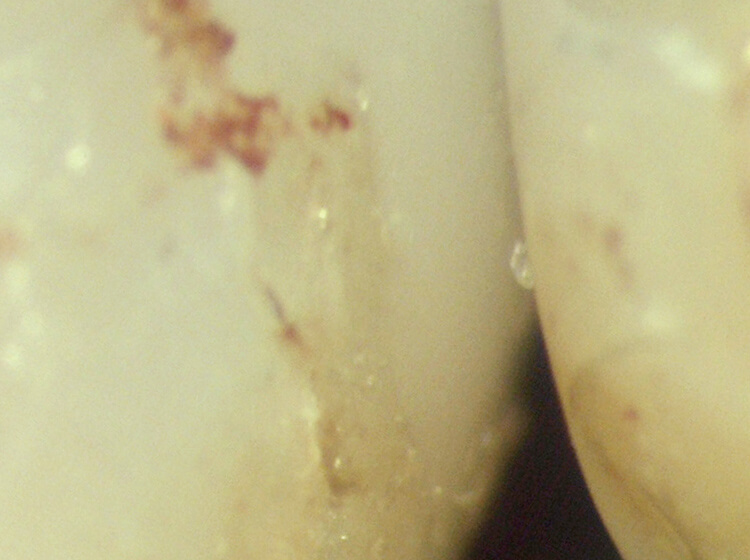

確実に隔壁、接着が行われていることをマイクロスコープにて確認する(図17)。

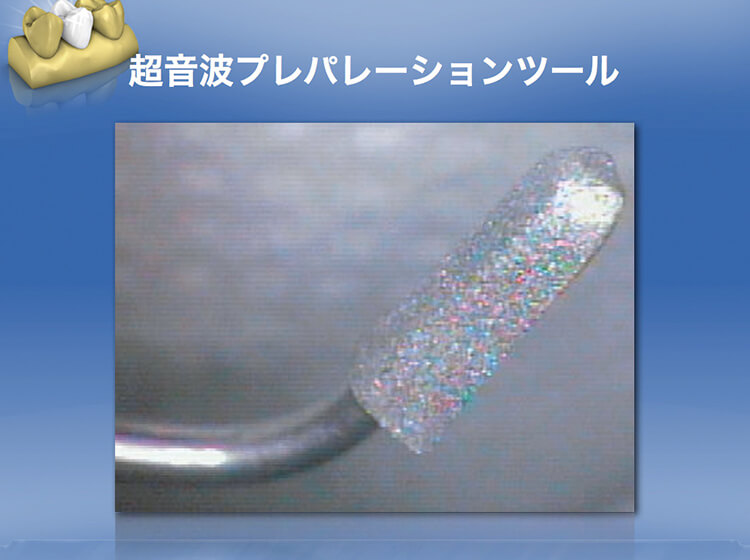

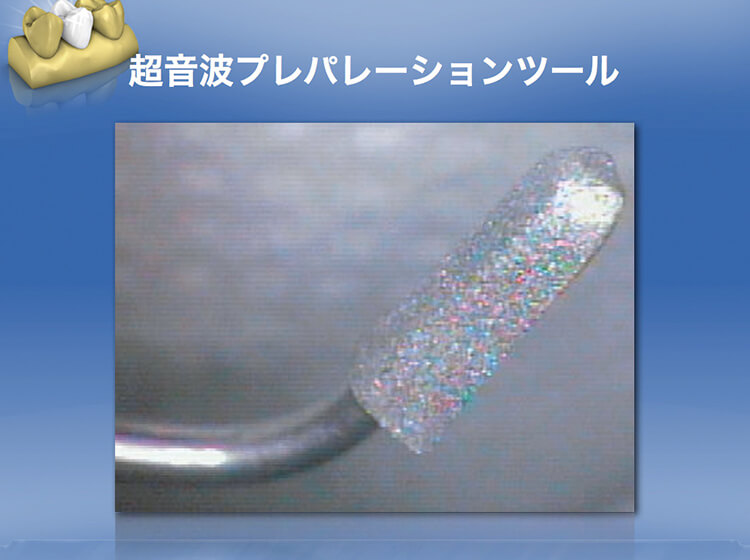

その後、超音波プレパレーションツール等を用いて窩洞の最終形成を行う。側室部のアンダーカットは致命的な適合不良の原因となるため、こういったツールの使用は必須である(図18)。

ソフトウェアとハードウェアは、あくまで人間の指示によって動作するものであり、そういった面からも、基本に沿った形成を心がける必要がある。

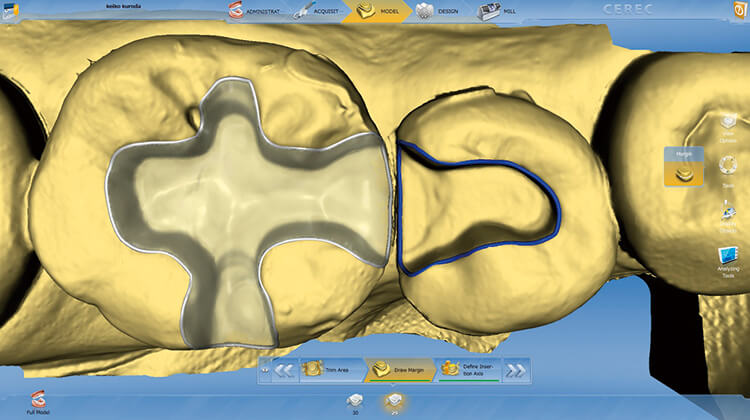

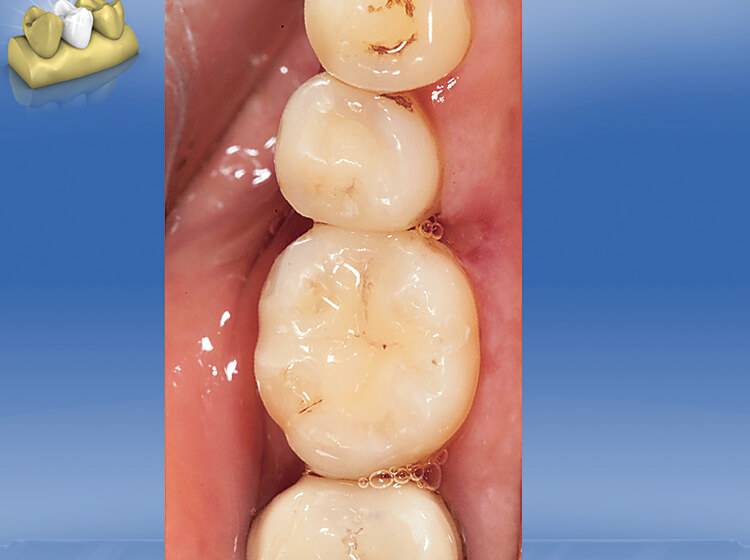

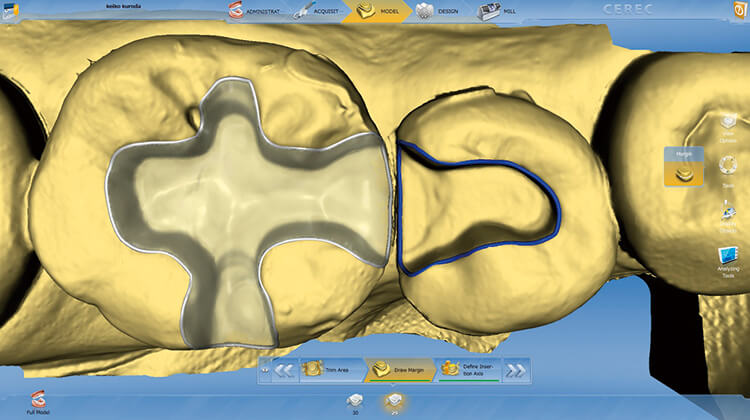

形成完了後、ビタパウダースキャンスプレー(VITA社)を用いて光学印象を行う。ソフトウェアCEREC 4.0とブルーカムの相性は抜群で、側室部のマージン再現性がさらに向上している(図19)。

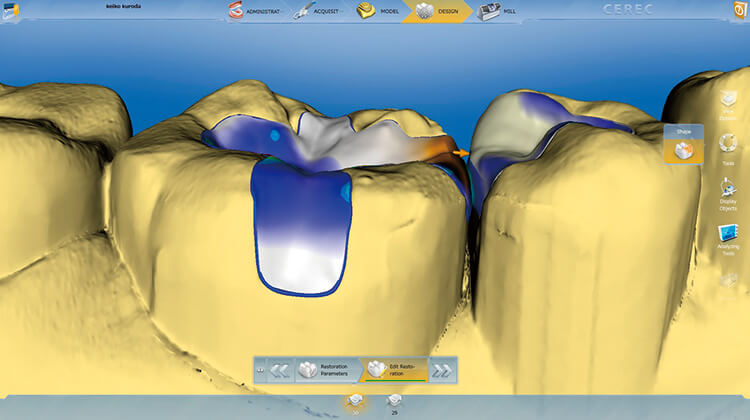

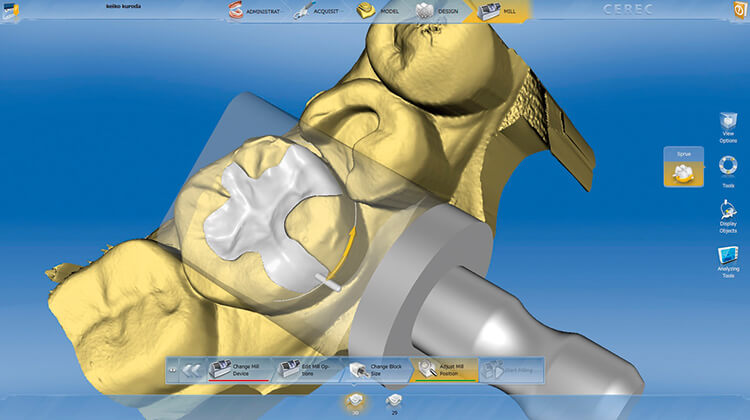

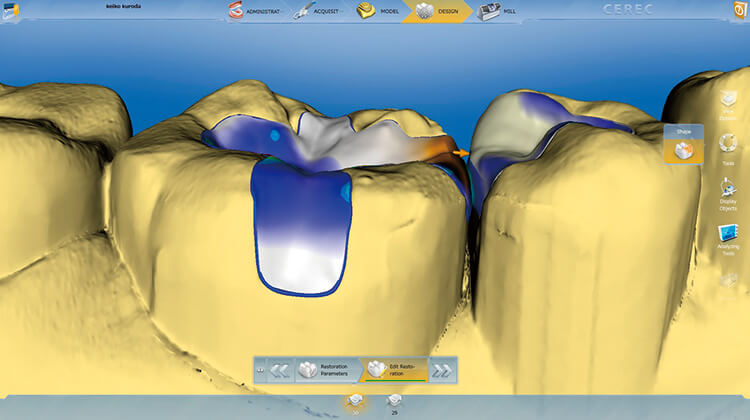

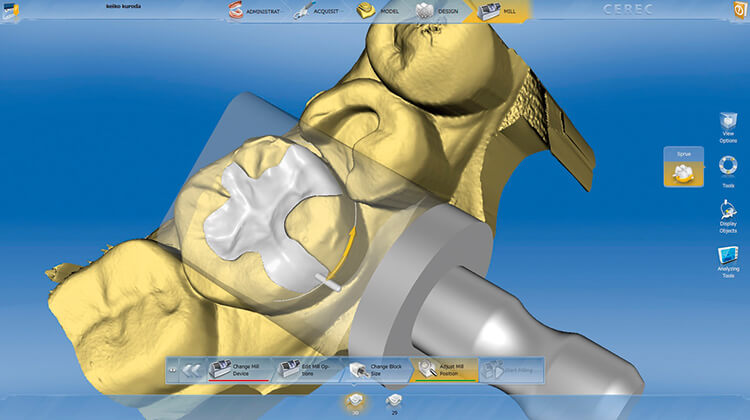

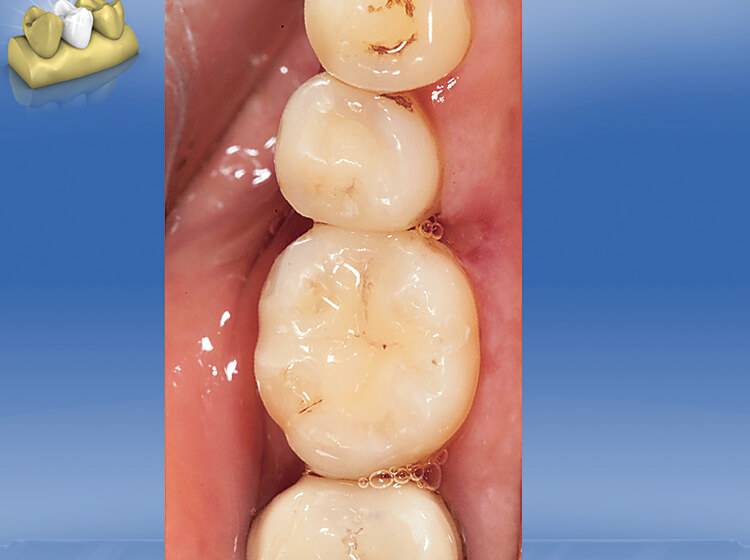

ミリングされる修復物はメーカーよりの公表データはないが明らかに細部再現性が向上しており、我々の設計の不具合による小窩裂溝部や展開角の強いマージン部において起こり易いチッピングの明らかな改善がみられる(図20、21)。

ジャケットタイプにおいても同様でマージンの印象精度と再現性の明らかな向上を感じた。設計が明らかに快適である。残存歯質と修復物の移行部もさらに滑らかで解剖学的形態の再現が素晴らしいと感じた(図22)。

修復物の試適、トライインセメントによるセメント色の決定後、ラバーダム防湿下での接着を行う。隣在歯のボンディングコンタミネーションを防止するためにストリップスによる隔壁は必要であり、同時にバキュームを使用して歯面処理剤の飛散を防止する。

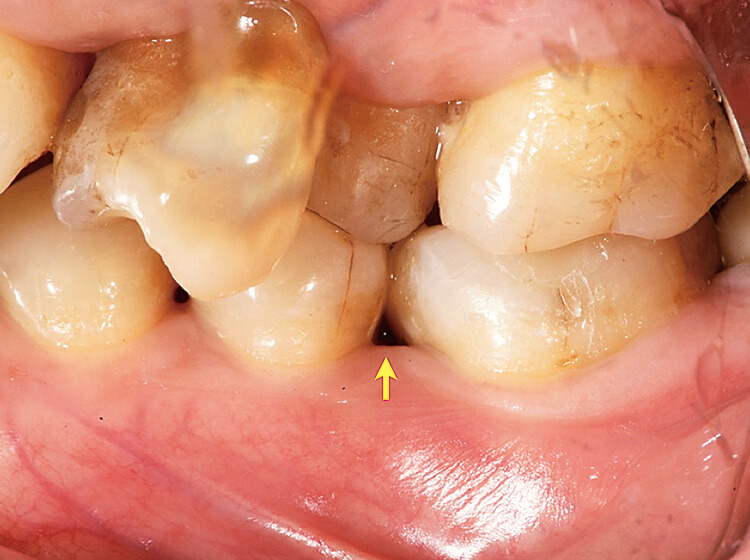

セット直後の写真。接着行程における乾燥による歯質のホワイトアウトがみられる(図23)。セット後24時間の写真。良好な結果が得られた(図24)。

図10 カウンセリングとしてデジタル写真を多用する。メンテナンス時の経年的比較やマイクロスコープを用いた拡大写真を患者に見せるように心がける。

図11 除去時の写真。拡大形成を最小限にするためにMIバーを使用して咬頭や隆線を保存して天然歯質の強度低下を防止する。ボンデッドレストレーションであるCERECの利点を最大限に引き出すような形成を心がける。術中の写真も、術後直ちに患者に公開する。患者のモチベーションが最大に引き出されることが多い。患者は真実を知りたいものであると実感する。

図12 完全防湿下にてイミディエイト・デンティンシールを必ず行う。隣接面のシーリングと形態付与はコンポジタイト3Dシステムを使用することにより容易に行える。また、ストレートタイプのメタルマトリックスよりも強度が出ることが報告されている。

図13 ビルドアップやデンティンシールにはクリアフィル マジェスティLVを使用している。大きな窩洞にはクリアフィル AP‑Xを併用している。

図14 コンポジタイト3Dシステム拡大図。

図15 まずは隣接面側室よりフロアブルレジンによるデンティンシールを開始する。接着された側室部のレジンは隔壁となり、結果、よりデンティンシーリングを成功へと導く。

図16 次いで5 。同様にデンティンシールを行っていく。Step by stepで確実な操作を行うことが成功への近道である。

図17 この部位が確実にシーリングされていることが大切である。

図18 超音波プレパレーションツール。回転切削器具では決して得られない側室部の稜線形成が可能。複雑窩洞修復において非常に良好な適合が容易に得られる。筆者は必ず使用している。

図19 光学印象画面。側室部の再現性が明らかに向 図21 ミリングプレビュー画面まで直感的である。上しているのがわかる。設計時間の短縮に大きく貢献している。

図20 設計画面側方面観。ソフトウェアのみでここまでの再現性を見せる。

図21 ミリングプレビュー画面まで直感的である。

図22 セメントアウト直後の写真。修復物に手を加えなくとも良好な解剖学的形態が得られている。

図23 セット直後。乾燥による歯質の白濁がみられる。

図24 セット翌日。ホワイトアウトも改善され良好な結果が得られた。

まとめ

今回、CEREC 4.0を使用した私なりの感想を述べさせてもらった。

私自身CERECとの出会いは学生時代であった。当時ソフトウェアはVer 2.Xであったと記憶している。Ver3.0より積極的に臨床に使用してすでに3,000症例近くになる。それぞれのバージョンアップごとにその使用感と進化に感動を覚えたが、今回のVer 4.0に関しては正に究極の進化であると感じる。

CERECユーザーの先生方には、その進化の深さと驚きを感じていただきたい。また、新規導入の先生方にはCAD/CAMの進化を感じ取っていただきたい。

同じ筆者の記事を探す【 北道 敏行 】

モリタ友の会会員限定記事

- 172号 Clinical Report 口腔内スキャナーの現状と注意点~プライムスキャンを使用した臨床~

- 168号 Clinical Report ストレス軽減に繋がるチェアサイドCAD/CAMの重要アイテム

- 163号 Field Report CAD/CAM 冠などの完全防湿が困難な歯肉縁下にも有効な重合特性をもつレジンセメント

- 159号 Clinical Hint 口腔内光学印象の優れもの

- 146号 Clinical Report 「ライカM320」で見える歯科医療を ~患者さんと繋がる確かなコミュニケーションツールとして~

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk 日常臨床がダイナミックに変わる!!歯科用マイクロスコープの進化

- 特集 エンドドンティスト帰国報告 田中利典先生インタビュー

- Clinical Report 歯髄電気診の臨床応用 -電気歯髄診断器・デジテストの活用法-

- Clinical Report CERECV4.0ソフトウェアを使用した臨床

- Clinical Report 高齢者に対するSPIインプラントを用いた咬合再構成

- Risk Management ワルファリン服用患者の歯科外科処置におけるPT-INR測定器(インレシオ2)の有用性について

- Trends 現在の歯科技工の作業環境に適した高効率リバーナー脱臭装置「AIR GUARD SP」の商品化

- Clinical Hint ダイアグノデント ペン活用法

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。