147号 WINTER 目次を見る

■目 次

- ≫ ジルコニアの現状と新製品「ノリタケカタナジルコニアHT/ML」

- ≫ 「ノリタケカタナジルコニアHT/ML」の物性的評価

- ≫ 臨床のポイント1 形成

- ≫ 臨床上のポイント2 研磨

- ≫ 臨床のポイント3 接着

- ≫ ジルコニア臨床の将来展望

■ジルコニアの現状と新製品「ノリタケカタナジルコニアHT/ML」

末瀬最近、歯科界における脱金属とCAD/CAMという流れの中で、ジルコニアによるメタルフリーレストレーションが注目されていますが、これまでのジルコニアは強度が高く研磨により滑沢な面が出せる一方、透光性という意味では改良が進まず、主にフレーム材料として使われてきました。また、ジルコニアフレームに築盛したポーセレンのチッピングが一時話題になっていましたが、最近ではポーセレンの物性の改良や、フレーム形態の見直しにより、改善されつつあります。しかしその一方で、ジルコニアに透光性を与え、レイヤリングすることなく単体で使えないかということも考えられてきました。

末瀬最近、歯科界における脱金属とCAD/CAMという流れの中で、ジルコニアによるメタルフリーレストレーションが注目されていますが、これまでのジルコニアは強度が高く研磨により滑沢な面が出せる一方、透光性という意味では改良が進まず、主にフレーム材料として使われてきました。また、ジルコニアフレームに築盛したポーセレンのチッピングが一時話題になっていましたが、最近ではポーセレンの物性の改良や、フレーム形態の見直しにより、改善されつつあります。しかしその一方で、ジルコニアに透光性を与え、レイヤリングすることなく単体で使えないかということも考えられてきました。

今回、国内で代表的なCAD/CAMシステムである「ノリタケカタナ(KATANA)ジルコニア」(クラレノリタケデンタル株式会社)に、新たに透光性を追求した「HT(ハイトランス)」と、透光性に審美性をプラスした「ML(マルチレイヤード)」が開発されました。

坂弊社では、ジルコニアの使用頻度が高くなるにしたがって、フレーム材としてだけではなく、クラウン全体をジルコニアで作ろうという気運が高まってきました。そのときに求められるのは透光性と審美性それから強度です。各社から市販されているジルコニア製品も透光性をいかに上げるかにフォーカスした結果、含有するアルミナ量を減らすことで透光性を上げることには成功しているようですが、モノクリ(ニック)という単斜晶に転移しやすく、耐久性に問題があるのではないかと思われます。しかし、「HT」「ML」では、モノクリへの転移量を抑えながら世界トップレベルの透光性を目指して開発されています。弊社ではジルコニアパウダーやディスクも自社で製造していますから、もっとも歯冠の色調が出しやすいように4層の色調からなる「ML」ディスクを開発しました。ディスクの一番下底辺部分はボディ(デンティン)層で、上辺部分にはエナメル層、その間には中間層が2層にわたってあります。このディスクを用いて製作されたフルジルコニアクラウンを形態修正・研磨すれば、ほとんど色調修正の必要がない色に仕上がるようになっています。

末瀬従来のジルコニアの場合単色であったことから天然歯のような色調再現が困難でしたが、4層になれば色境の目立たない自然なグラデーションがあるフルジルコニアクラウンの製作ができるのではないかと思います。「ML」の色調バリエーションは何種類ですか?

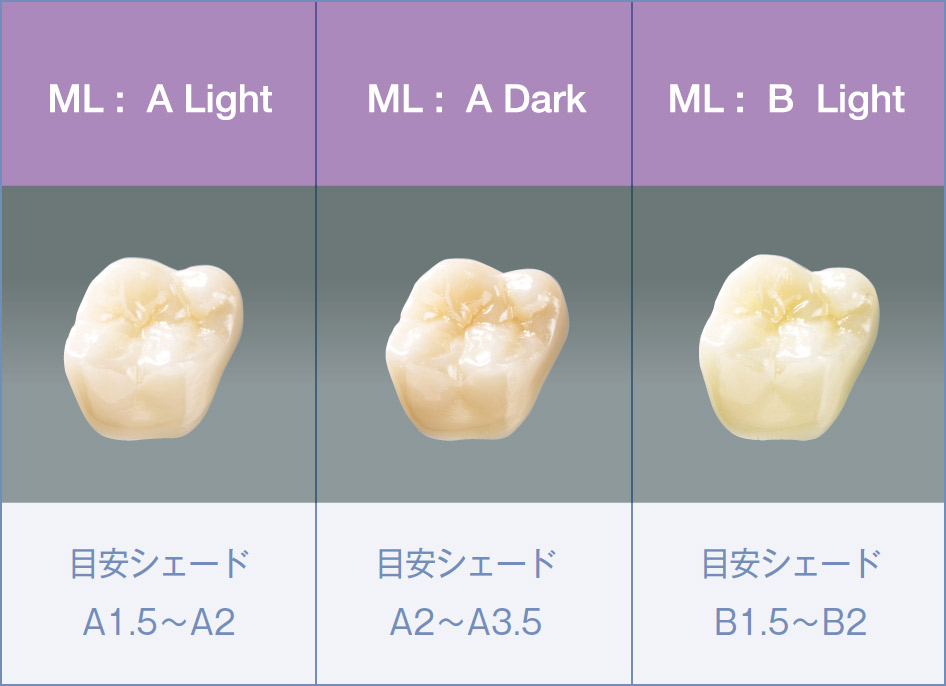

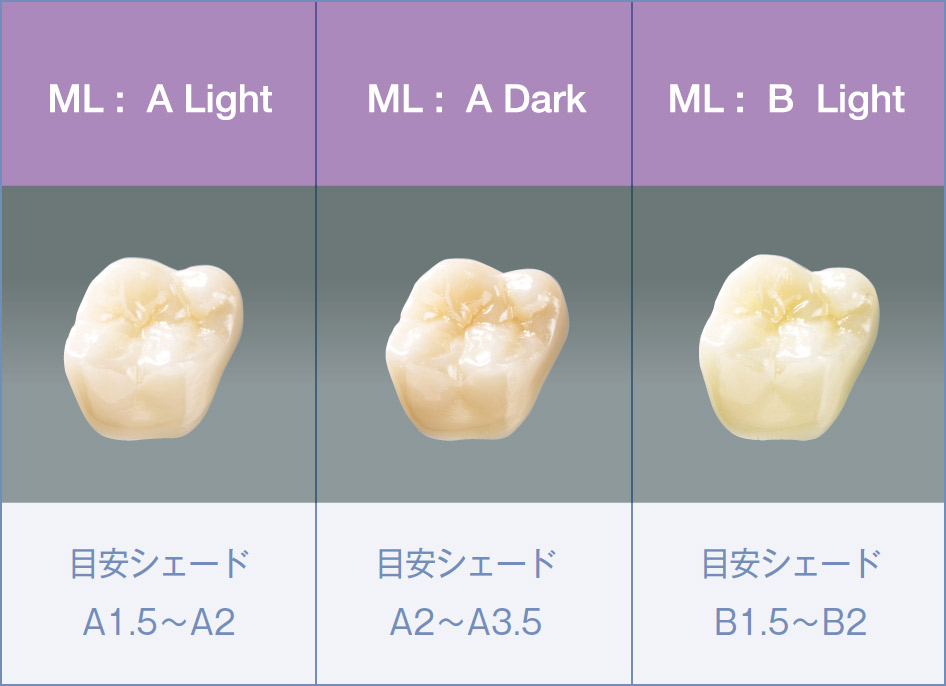

坂A Light、A Dark、B Lightの3種類です(図1)。

末瀬3種類あれば幅広い色調再現ができると思いますね。クラレノリタケデンタルでは従来、単色でいろいろなカラーを出されていましたが、それと比べて透光性はいかがですか?

坂もちろん全体的には上がっています。「HT」はモノカラー(単色)で白色だけでなく、HT12、HT13含めA1、A2、A3のような主要なVITAシェードにも対応できるようになります。

末瀬従来のカタナブロックにはフレーム用カラーも9種類ありましたよね。例えばA2の色を出す場合、この色調のジルコニアを使って、さらにその上にポーセレンをレイヤリングするというのが基本でしたが、今回の「HT」はフレーム用で「ML」は単体でクラウン用に使うというのが基本なのですね。

坂そうです。基本的には「ML」は焼成すると色がでてきます。例えばA LightはA1.5〜A2といった目安があるので、着色工程が不要になるなど、できるだけ製作する手間を省くようにつくってあります。

末瀬私も「ML」を使ってみて、とてもきれいなフルジルコニアクラウンができましたし、歯科技工士さんに聞きますと「非常に色が良い」と言っていました(図2、3)。

図1 ノリタケカタナジルコニアMLの色調

図2 ノリタケカタナジルコニアMLを用いたフルジルコニアクラウン。

図3 ノリタケカタナジルコニアMLクラウン装着後。グラデーションがあり、口腔内にマッチしている。

■「ノリタケカタナジルコニアHT/ML」の物性的評価

|

「ジルコニアは修復物として 金属に代わる良い材料だと思っています。」 大阪歯科大学 客員教授、大阪歯科大学歯科技工士専門学校 校長 末瀬一彦 先生 |

|---|

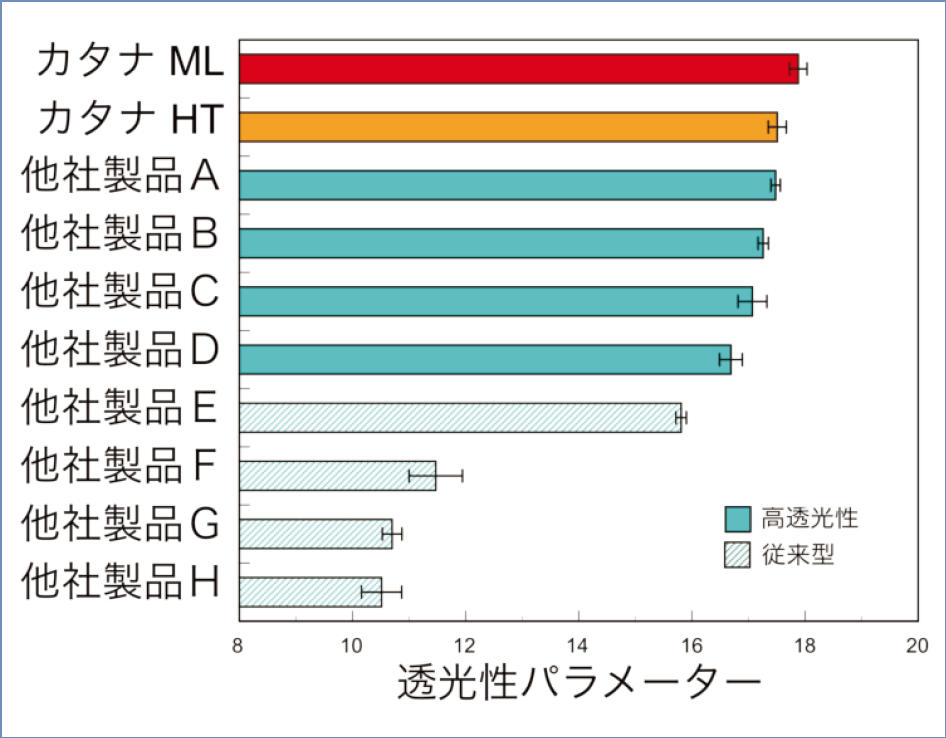

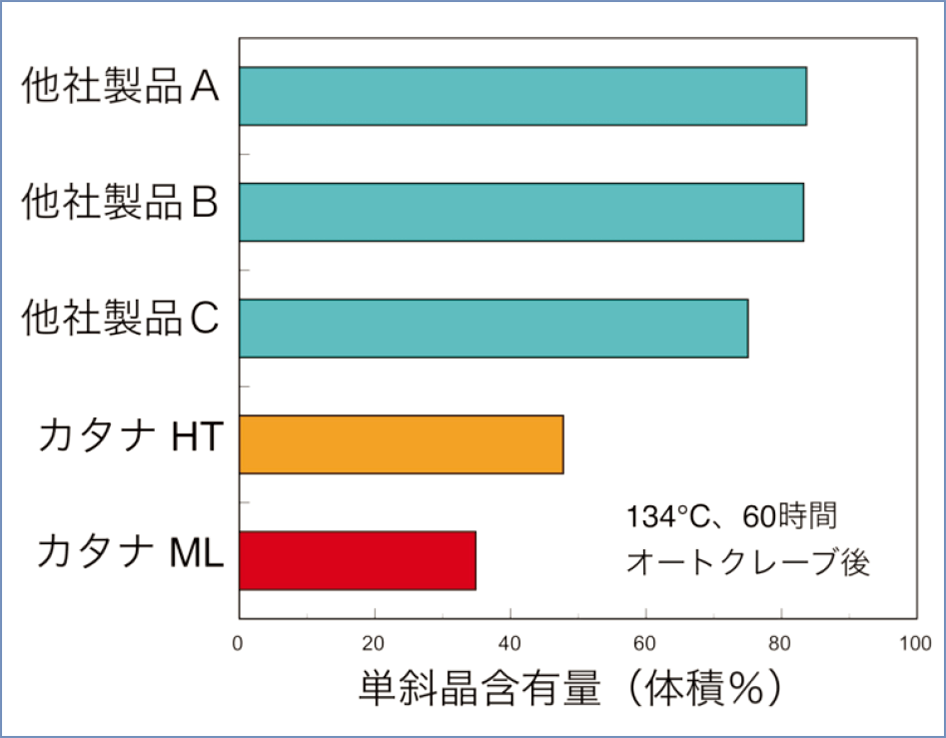

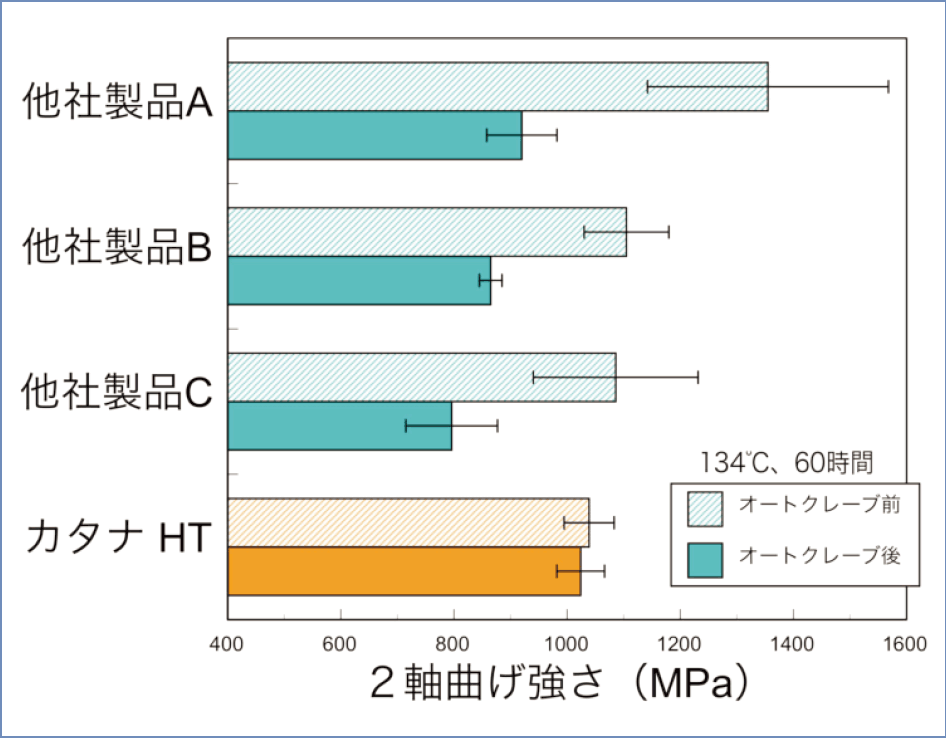

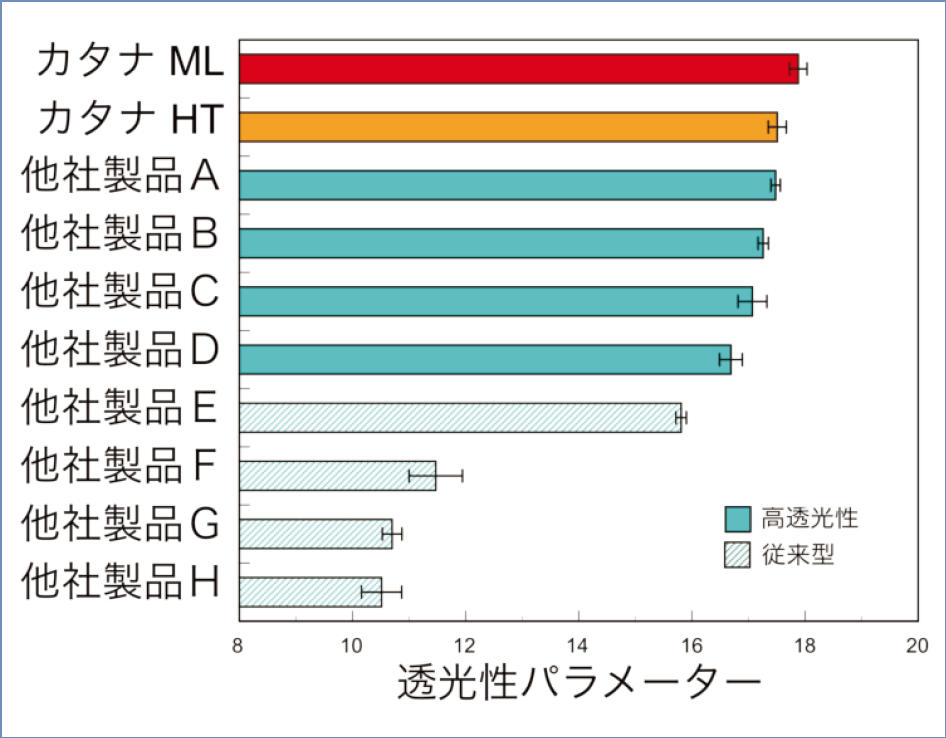

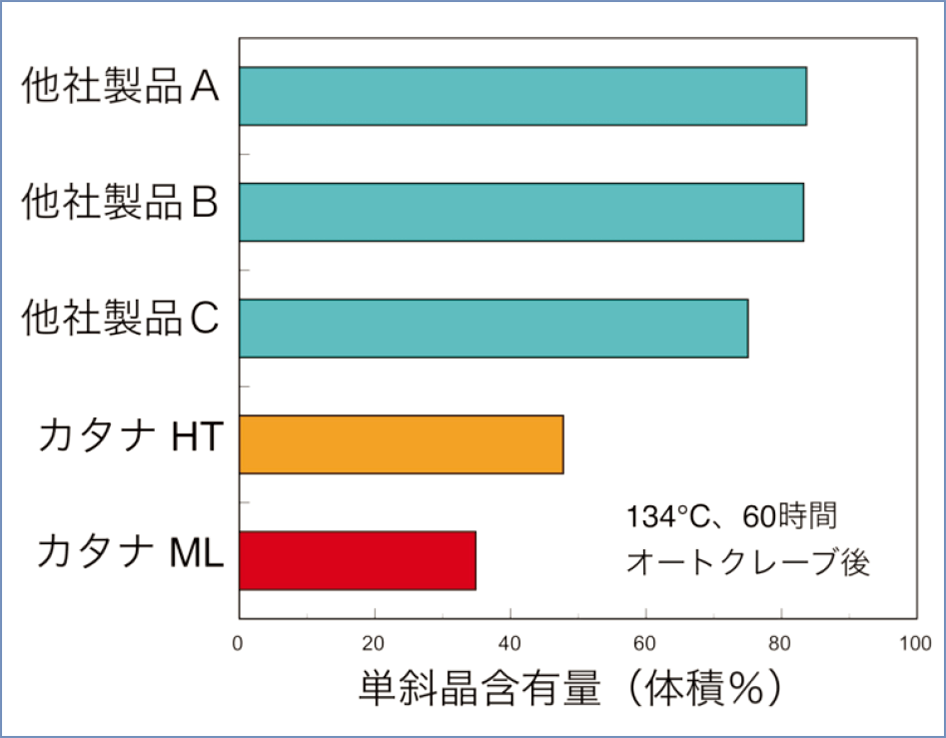

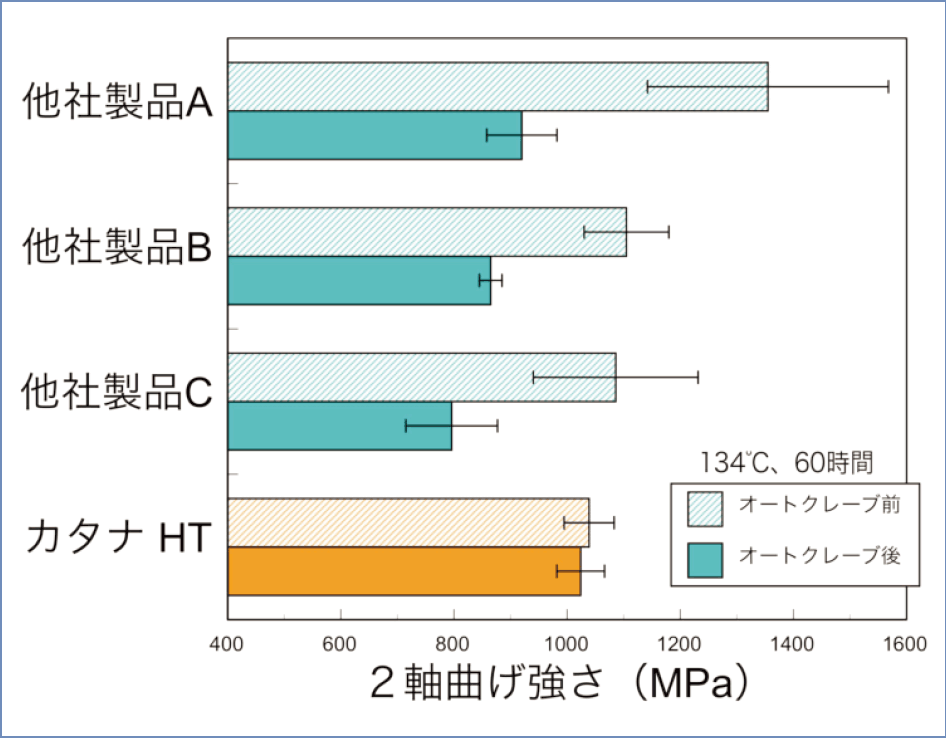

伴粒径をコントロールして、プレスの際の圧力も高めて気泡を極限に小さくするなどして、散乱要素を減らすことで透光性を上げています。私は市販されているいろいろな種類のジルコニアを入手して透光性測定していますが、「HT」「ML」は他社製品と比較して高い透光性を示しています(図4)。従来から販売されている高透光性ジルコニアといわれるものは強度が劣るといわれていましたが、この「HT」「ML」の場合、強度は従来のジルコニアと遜色ありません。一般的には、従来のジルコニアを高透光性にするためにアルミナの含有量が減らされており、低温劣化に対する耐久性が従来品より低下しています(図5)。ところが、私の研究室で行った2軸曲げ強さの実験の結果、「HT」「ML」の場合は透光性を向上させながら低温劣化の耐久性に遜色がありませんでした(図6)。

末瀬実際に臨床でどうなのかが気になるところですね。もともとジルコニアの低温劣化は、ひげ剃りのブレードや包丁などで言われてきましたが、口腔内ではまだ聞きなれませんが…。

伴低温劣化するとジルコニア表面の結晶層が変わり、アルミナ含有量の少ない製品だと非常に強度が落ちてきます。今後の問題は、この低温劣化後の強度がどうかなのですが…。口腔内の環境は他の部分よりかなり厳しいですから、今後起きてくる可能性が全くないとは言い切れません。

坂ノリタケはもともとセラミック会社として低温劣化の問題を熟知していましたから、ジルコニア開発の際もそのことに最も気を遣いました。今のところトラブルはないようですが、フルジルコニアクラウン等に用途が拡大していく中、注視しておかないといけませんね。

伴その通りです。フルジルコニアクラウンの場合、口腔内に完全に露出しますからね。現在は整形外科のISO規格を持ち出して、134℃、0.2MPaで5時間という基準を採用し、口の中の37℃での結果を推定しているわけですが、実際はいろいろな温度の飲食物に接触しているわけです。冷熱サイクルや咬合力もかかる複雑な状態ですから、もっと加速して変化している可能性がありますね。臨床例が少ないので、問題がまだ出ていないだけかもしれません。

坂その複雑な環境で15年、20年と考えた場合、どうなるか分かりませんから、弊社の場合、200時間まで延長して測定しています。より安全なものを今から製品化しておくことは大事なことだと思っています。

末瀬なるほど。このあたりは金属にはないジルコニアの大きな特長だと思います。メーカー側においてはモノクリの少ないものをつくっていくということ、それから、それを取り扱う側の技術も重要になってきますね。

伴そうですね。特に今、歯科技工所向けのCAD/CAMも普及してきていますので、メーカー側も製造技術に関する情報を包み隠さず提供して、よりよい補綴物を患者さんに提供できるようにしていただきたいと思います。

図4 従来型および高透光性ジルコニアの透光性パラメーター。カタナHTおよびMLとも、他社競合製品に比較して高い透光性を示した。(IADR-APR, Abstract No.0-12, August 21, 2013, Bangkok, Thailand)

図5 オートクレーブ処理(134℃、60時間)後の高透光性ジルコニアの単斜晶含有量。カタナHTおよびMLとも、他社競合製品に比較して単斜晶含有量が少なく、低温劣化に対する優れた耐久性を示した。(IADR-APR, AbstractNo.0-12, August 21, 2013, Bangkok, Thailand)

図6 オートクレーブ処理(134℃、60時間)前後の高透光性ジルコニアの2軸曲げ強さ。カタナHTはオートクレーブ処理後の強さに変化はなく、低温劣化に対する優れた耐久性を示した。(第62回日本歯科理工学会学術講演会、新潟、A-15, 2013.10.20.)

■臨床のポイント1 形成

|

「透光性測定の結果、「HT」「ML」は 他社製品と比較して高い透光性を示しています。」 愛知学院大学歯学部 歯科理工学講座 伴 清治 先生 |

|---|

伴クラウンの場合、ポーセレン分のスペースをつくらなくていいので、いわゆるMIの観点から歯質削除量が少なくて済むというのは最大のメリットです。できるだけ削らない方向で十分だと思います。いかになだらかな面で修復物をつくるか、という形態が重要ですね。最近では、均一な厚みをつくるよりも、どれだけ応力を分散できるかに重点をおいて仕上げるほうが強度的に強いという報告が多く見られます。

末瀬CAD/CAMの進化によって、将来的には歯肉縁下のマージンもスキャンできる時代が来るとは思いますが、「ML」のような審美性の高い材料が出てくると、マージンを歯肉縁上に置いても審美的にさほど大きな問題はないと思いますが…。

坂確かにジルコニアの場合、審美的な問題が解消されれば歯肉縁上のマージンにすることでインターオーラルのマージンも設定しやすくなりますね。

末瀬それこそがMIに通ずるところだと思います。クラウンの場合は、以前のやり直し等、マージンがどうしても歯肉縁下に入ったり、コアが露出している場合もあります。ただ、ジルコニアの場合は変色や歯肉の色調に対しての為害性はありませんし、歯周組織との馴染みも良いので、適合さえうまくできれば、歯肉縁下であってもきれいなクラウンができることも大きな特長だと思います。

■臨床上のポイント2 研磨

|

「より安全なものを今から製品化しておくことは 大事なことだと思っています。」 クラレノリタケデンタル株式会社 坂 清子 顧問 |

|---|

伴鏡面研磨はよく質問を受けますので、講演の度にお話していますが、ジルコニアはステップさえ守れば間違いなくきれいに研磨できます。フルジルコニアクラウンの表面を鏡面研磨する理由は、対合歯の摩耗を減らすだけでなく、先ほどお話した低温劣化に対する耐久性も向上させることがすでに確認できているからです。

末瀬それは表面の結晶構造を変えるという意味でしょうか。

伴結晶構造は全く変わってしまいます。金属を研磨するとビールビー層という表皮層ができるように、ジルコニアにも同じような現象が起きているのだと思います。ですから咬合調整で削られた後は必ずきれいに鏡面研磨をしていただきたい。

末瀬そうですよね。我々でも研磨すれば滑沢な面は出せますが、微細な凹凸面は残ってしまいますので、私は歯科技工士さんに必ず返送して、プロの手で研磨してもらいます。そこで、研磨時に注意すべき点があればお聞かせください。

伴ダイヤモンドポイントを使って、番手を飛ばさず、粗いものから細かいものへ順番に研磨していくのが一番早くてきれいに研磨できるコツです。

末瀬咬合調整のときも同様ですか。

伴そうです。その後、ダイヤモンド含有のラバーポイント例えば「セラムダイヤ」などを順番に使います。最終仕上げはダイヤモンドペーストで磨くのが一番早くて、楽で、きれいですね。

坂弊社にもダイヤモンド含有のペーストで「パールサーフェスZ」という艶出し用の最終研磨材があります。そういったものでしっかりと艶を出した方が良いです。

末瀬それから従来調整時によく使用しているカーボランダムポイントではいけないのでしょうか。

伴カーボランダムは切削性が低く時間がかかりますし、研削圧の程度によってジルコニアの表面のできあがり方が違ってくるのです。ダイヤモンドだと強弱をつけて研磨しても、あまりできあがりは変わりません。

末瀬あと、滑沢に鏡面研磨をした場合、セラミックと同じようにバイオフィルムなどが付着し難いということもあり、予防的なメリットもあると思われます。

■臨床のポイント3 接着

末瀬現在、メタルやコンポジットレジンへの接着技術はほぼ完全に近い状況までなりましたが、ジルコニアの接着技術や手法はまだまだ臨床家には理解されていないと思います。

伴そうですね。私は通常のシランカップリング処理はまず適用できないと思っています。それから、従来はいろんなセラミックに接着性モノマー等を塗布する前に、洗浄とプライミングを兼ねて、フッ酸処理とか、リン酸処理等の酸処理の必要性が言われていましたが、ジルコニア表面には必要ありません。実験では、リン酸エステル系のモノマー含有のセメントで十分な接着強度が得られています。

末瀬リン酸エステル系モノマーというと「MDP」含有のセメントがクラレノリタケデンタルにはありますよね。

坂「クリアフィル エステティックセメント」や「クリアフィル SAセメント」などがありますので、ジルコニアの接着にはそれらを使っていただくと良いです。

■ジルコニア臨床の将来展望

末瀬ジルコニアは当初は全く透光性のない、まさに「白い金属」というイメージでしたが、臨床で使っていくなかで、より使いやすく、より審美性の高いものへと進化してきました。将来的にジルコニア臨床に期待することはありますか。

坂現在ではフルジルコニアクラウンのケースは臼歯に限定されて、前歯はガラスセラミックスやジルコニア焼付けポーセレンがほとんどです。今後さらに透光性の高いものができれば前歯でも応用できるのではないかということと、もっと強度のあるものが出てくれば、接着性ブリッジやラミネートにも応用できるかもしれません。現在、変色歯を隠すためにラミネートで皆さん苦労されていますが、今後はジルコニアをうまく使って変色歯を隠して審美性を出すといった用途にも使えるなど、臨床の応用範囲は拡大していくと期待しています。

末瀬今後、テレスコープ等にも応用できるのではないでしょうか。そして審美性を考慮したキーアンドキーウェイなども考えられます。もちろん、摩耗等の関係があって、ジルコニアでどこまで対応できるかはこれからの課題だと思います。しかし、従来からインプラントのアバットメントには使われていますし、審美性を追求する意味では大きな価値があることだと思っています。

坂フルジルコニアクラウンでエナメル質に対してどうかという問題は、これから追求していかないといけないテーマですね。弊社製品をアラバマ大学でテストした結果では、充分に研磨すれば、ジルコニアは最も天然歯を摩耗させにくいという結果が出ていますが、今後も先生方に経過を追っていただきたいと思っています。

伴現在、ジルコニアは切削加工して焼成するという使用方法しかないわけですが、他の加工方法の出現も期待しています。また、CAD/CAM法は、どんな素材にも使えていろいろな組み合わせや形態も工夫次第で自由自在にでき、新しい歯科応用の可能性が広がります。実験的にクラスプに使っている人がいるし、デンチャーまでつくっている人もいます。これからまだまだ楽しみな分野だと思います。

末瀬私自身、ジルコニアは修復物として金属に代わる一番良い材料だと思っています。今回、高透光性、高強度のカタナジルコニア「HT」、そこに天然歯に近似した色調を加味した「ML」が誕生し、これを応用することで、フルジルコニアを中心に臨床応用がさらに普及していく時代になるでしょう。

これまでの金属の問題点をクリアして、口腔内での新しい修復材料として我々も大事に育てたいと思います。本日はありがとうございました。

同じ筆者の記事を探す【 クラレノリタケデンタル株式会社 】

モリタ友の会会員限定記事

- 177号 Trends 「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」 ユニバーサルシェードの特長-使いやすさはそのままに、シェード選択、在庫管理の手間を軽減-

- 168号 Trends フレーム用ジルコニアディスク「ノリタケカタナ® ジルコニア」HTおよび新製品LTについて

- 168号 Trends プライマー不要、シラン処理ができるレジンセメント「SA ルーティング® Multi」について

- 166号 Trends 接着も簡便性も妥協しない「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」について

- 165号 Trends 歯科切削加工用CAD/CAMレジン材料 「カタナ® アベンシア® Pブロック」 について

同じ筆者の記事を探す【 坂 清子 】

モリタ友の会会員限定記事

- 158号 Technical Hint ノリタケスーパーポーセレンAAA 発売30周年特別連載 スーパーポーセレンAAA の誕生

- 122号 TALK ノリタケCAD/CAM カタナシステム その可能性を探る

同じ筆者の記事を探す【 末瀬 一彦 】

モリタ友の会会員限定記事

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk フルジルコニアの実用性と将来展望

- Trend ノリタケカタナジルコニア ML/HT

- 私の臨床 天然歯の色に近似した4層グラデーション(ML)生活歯症例に適した高い透光性(HT)

- Technical Hint ノリタケカタナジルコニア MLフルジルコニアクラウン 研磨とグレーズドジルコニアクラウン製作のポイント

- 私の臨床 ハイトランス&マルチレイヤーフルクラウンに適した歯冠色の再現性

- 特集 CR充填 天然歯が持つ特性とCRが持つ特性を近づけるための、正確で確実そして容易な臨床術式の追求

- 特集 CR充填 フロアブルレジンを活用したCR修復治療

- Clinical Report ダイアペン・ダイアガンを用いた根管充填法

- Trend 歯科裏層用高分子材料「バルクベース」について

- Clinical Report フロアブルタイプの低重合収縮型充填裏層材「バルクベース」について

- Clinical Report 根管充填用接着性レジンシーラーの必要性 ―メタシールSoftの活用―

- Trend 歯科におけるウォッシャー・ディスインフェクターとクラスBオートクレーブの有用性

- Clinical Report Systema SP-Tシリーズの特長とその臨床活用法について

- スペースライン50周年特別企画 すべての「スペースライン」はここから生まれる。

- INTERVIEW 「チームワーク」「スタッフの笑顔」「可搬式歯科用ユニット」

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。