147号 WINTER 目次を見る

目 次

はじめに

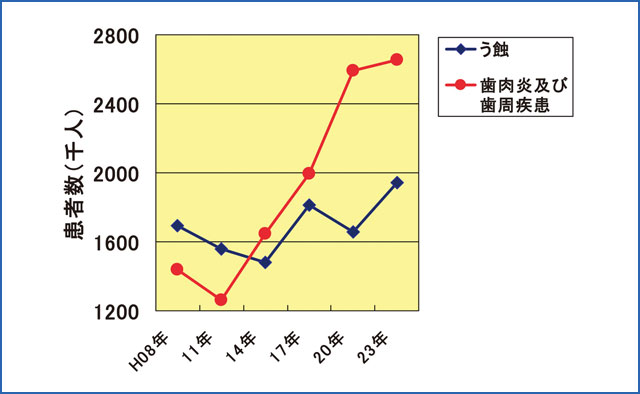

厚生労働省の平成23年歯科疾患実態調査によれば、何らかの歯周疾患の所見があるものの割合は、35~69歳の年齢層で依然として約80%と高いままになっています。また、平成23年患者調査をみても、歯周病の総患者数は増加傾向にあります(図1)。

歯周病は、

- ①全身疾患との関連性が注目され、生活習慣病の一つとしても位置づけられている。

- ②サイレントディジーズ(沈黙の病気)なので、自己判断がしにくい。

- ③歯周病バイオフィルムを構成している細菌が、口腔内に常在している。

などの特徴があります。特に中等度以上に進行した歯周病では完全な治癒は難しく、容易に再発しやすいため、患者さんのセルフケアと歯科医師・歯科衛生士のプロケアによる継続的な維持管理が必要です。

サポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)とセルフケア

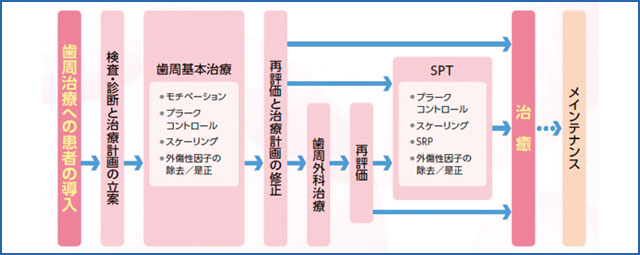

図2のチャートに示すように、理想的に歯周治療が進めば、歯周基本治療や歯周外科治療を経て治癒、そして、メインテナンスへと移行します。しかし、中等度以上に進行したケースでは、数ヵ所の深い歯周ポケットや根分岐部病変の残存など完全な治癒に至らず、長期経過症例では同部位が急性化し悪化することを経験します。この悪循環を断ち切るために導入された治療法が「SPT」です。

SPTは、1989年にアメリカ歯周病学会で取り上げられた治療で、日本では「歯周病安定期治療」と訳されています。日本歯周病学会は、「歯周基本治療、歯周外科治療、修復・補綴治療により病状安定となった歯周組織を維持するための治療」と定義し、2007年編纂のガイドラインに収載するとともに、学会として歯周病の治療に取り入れることを推奨しています。また、2008年には保険適用も認められ、行政の後押しも得て、急速に理解が広まっています。

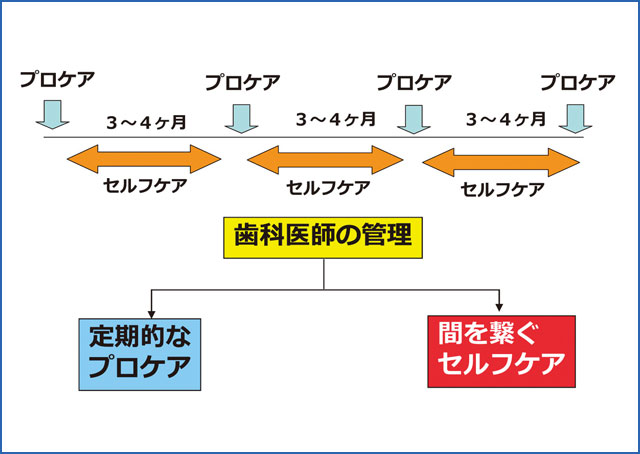

このSPTは、歯科医院での治療、つまりプロケアが中心になりますが、3〜4ヵ月おきに行うプロケア間の口腔状態の維持・改善の観点から、セルフケアも重要な役割を担っています(図3)。なぜなら、歯周治療によって歯肉の状態が改善されても歯周病原細菌が口腔内から消滅するわけではなく、浅く引き締まった歯肉と宿主の免疫応答によって再発を免れているのであって、舌や口腔粘膜、歯肉の表面に多くの細菌が存在します1)(図4)。

図5の症例は、初診が2005年と古い症例ですが、28歳女性で典型的な骨吸収像を認めたため、侵襲性歯周炎を疑って唾液の細菌検査を行いました。SPT期の約2年6ヵ月後に再度細菌検査を行い、結果を比較すると、総菌数は減っていますが、依然P.gingivalis菌やA.actinomycetemcomitans菌などの歯周病原細菌が存在していました。歯周病が良好に治癒したとしても、細菌をもコントロールするという意味では不十分であったと考えます。

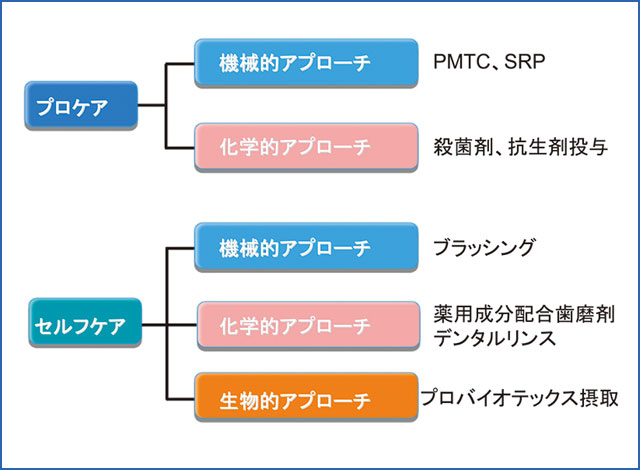

近年、口腔内のバイオフィルムをコントロールするという視点から、セルフケアでのブラッシングと、プロケアでのスケーリング、ルートプレーニングやプロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング(以下、PMTC)などの機械的アプローチに加え、化学的アプローチとして、バイオフィルムに浸透し殺菌する薬剤が配合された歯磨剤やデンタルリンスを併用することで、より効果的なプラークコントロールが可能となりました2)(図6)。

この程、歯周治療後の口腔内状態を良好に維持することを目的としたSPT期用のケア製品「Systema SPTシリーズ」<ライオン歯科材(株)>が発売されました。この「Systema SP-T シリーズ」を当院のSPT期の患者さんにセルフケアで使用してもらい、また、一部はチェアサイドでのプロケアへの応用も試みたところ、良好な結果が得られましたので紹介いたします。

-

図1 総患者数の推移

<出典:平成23年 患者調査(厚労省)>

-

図2 歯周治療の基本的な流れ

<出典:全科実例による社会保険 歯科診療 平成25年4月版 歯科保険研究会 編>

-

図3 SPT期におけるセルフケアの位置づけ

-

図4 口腔内細菌貯蔵庫の P.gingivalis と A.actinomycetemcomitans

<ラタイチャーク歯周病学 P-255 Socranskyら1999>

菌の存在と相対的な濃度から、舌表面の徹底的な清掃が重要。

-

図5 口腔内の実際:侵襲性歯周炎を疑ったケースの細菌検査

-

図6 歯周病を予防する3つのアプローチ

-

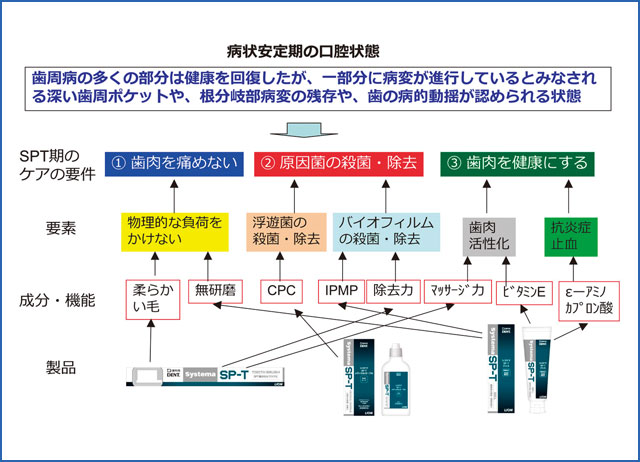

図7 SPT期のケア要件と「Systema SP-T シリーズ」の機能対応

-

図8 Systema SP-T ジェル

-

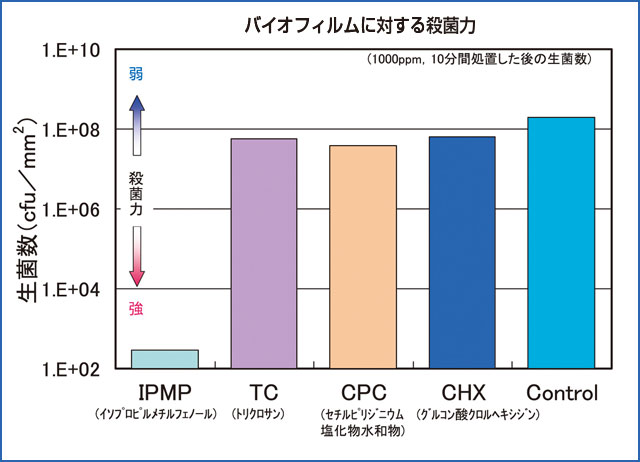

図9 各種殺菌剤の歯周病バイオフィルム殺菌力比較

<森嶋ほか:第53回日本口腔衛生学会総会発表(口腔衛生会誌, 54(4):437,2004)データより改変>

「Systema SP-T シリーズ」について

「Systema SP-T シリーズ」には、「Systema SP-Tジェル」、「Systema SP-T 歯ブラシ」、「Systema SPTメディカルガーグル」の3品があります。これらは、SPT期のケアのために「原因菌を確実に殺菌・除去し、歯肉を傷めずに歯肉を健康にする」シリーズとして開発されました(図7)。

以下、それぞれの特長を紹介します。

-

1.「Systema SP-T ジェル」(SP-T ジェル)(図8)

SP-T ジェルは、3つの薬用成分で歯周病の再発を防ぎ、健康な歯肉を取り戻すための無研磨ジェルタイプ歯磨剤です。SP-T ジェルの薬用成分および製剤の特長は、表1の通りです。

配合されている殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、歯周病バイオフィルムへの浸透・殺菌力に優れています(図9)。SP-T ジェルには、このIPMPをライオン歯科材(株)の歯磨剤としては最大量配合し、また、歯肉の炎症を抑えるイプシロン−アミノカプロン酸と歯周組織の活性効果が期待できる酢酸トコフェロール(ビタミンE)、および、フッ化ナトリウムも配合されています。さらに製剤に粘性を持たせて薬効成分を滞留させる工夫もされています。このように、現在ライオン(株)の研究所が持つノウハウの全てを結集したものとなっています。

-

2.「Systema SP-T歯ブラシ」(SP-T歯ブラシ)(図10)

SP-T歯ブラシは、細くしなやかでソフトなスーパーテーパード毛が植毛されており、炎症が起こりがちな歯周病ハイリスク部位をやさしくじっくりとケアできる歯ブラシです。その特長を表2にまとめています。

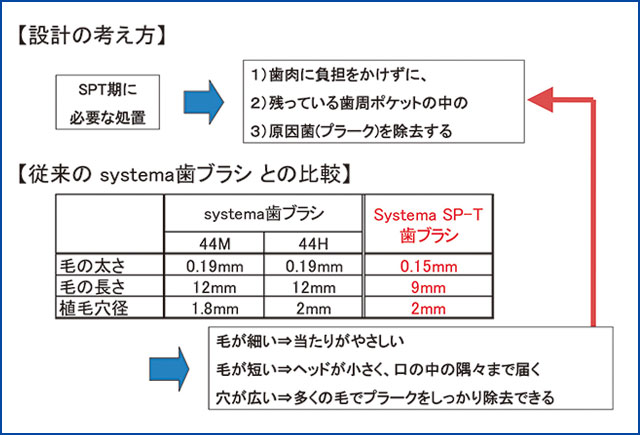

SPT期に必要な、「歯肉に負担をかけずに、歯肉マッサージと効率よくプラーク除去ができること」を設計コンセプトとしています。コンパクトなヘッドに、従来のsystemaシリーズより少し細く短いスーパーテーパード毛がより多く植毛されています(図11)。

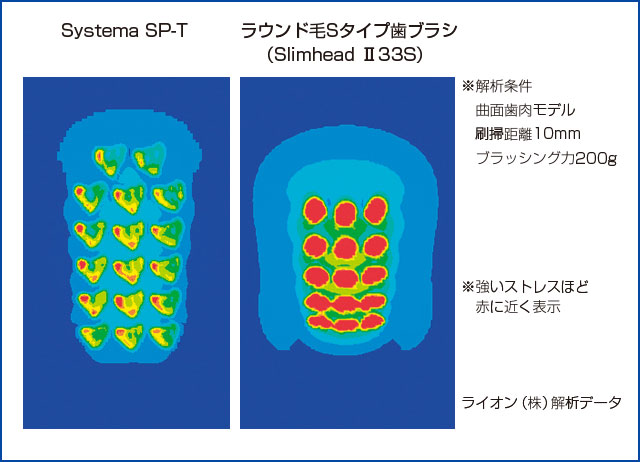

3次元モデル化した有限要素法によるコンピュータ解析では、ラウンド毛歯ブラシと比較して、歯肉刷掃時の発生ストレスが軽減されることが示されています(図12)。従来のsystema44Mと比較すると、毛の長さが短く細い毛が密集しているため、ソフトに歯肉を面で捉えマッサージ効果も期待できます。また、歯ブラシの柄はシンプルで手になじむsystemaスタイルを継承しており、新しい毛の構造と相まってSPT期に必要な歯と歯肉の境目のプラークコントロールにも効果的な歯ブラシになりました。

-

3.「Systema SP-T メディカルガーグル」(SP-T ガーグル)(図13)

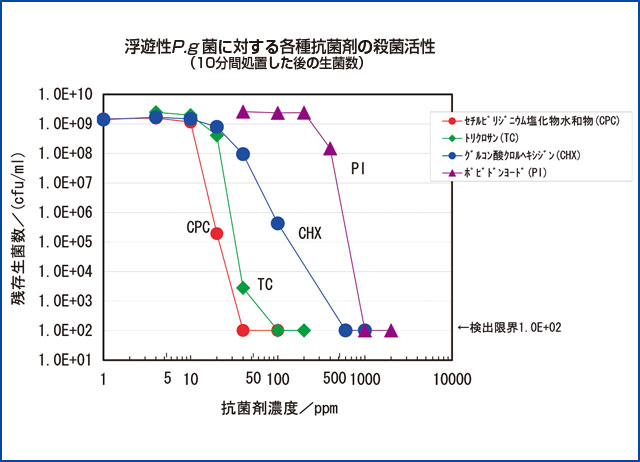

SP-T ガーグルは、浮遊菌殺菌力に優れたセチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、抗炎症効果のあるグリチルリチン酸二カリウム、口臭除去効果のあるl -メントールが配合され、口腔内および咽頭を殺菌・消毒・洗浄する希釈タイプのリンス剤です。その特長について、表3にまとめました。

配合されているCPCは、浮遊性P.gingivalis菌に対して低濃度から優れた殺菌力を発揮します3)(図14)。SP-T ジェルと異なるタイプの殺菌剤を配合することで互いに補完し、より効果的な歯周病原細菌のコントロールが期待できます。また、希釈タイプですので経済性に優れ、コストを気にすることなく洗口の回数を増やすことができます。歯科医院では、チェアサイドでのPMTCや歯周ポケット内洗浄にも使用することができ、使い勝手が良いリンス剤です。

-

表1 Systema SP-T ジェルの特長

表2 Systema SP-T 歯ブラシの特長

表3 Systema SP-T メディカルガーグルの特長

-

図10 Systema SP-T 歯ブラシ

図11 Systema SP-T 歯ブラシ設計の考え方

-

図12 有限要素法解析による歯肉へのストレス比較

-

図13 Systema SP-Tメディカルガーグル

-

図14 浮遊性P.g菌に対する各種抗菌剤の殺菌活性

<森嶋ほか:第53回日本口腔衛生学会総会発表(口腔衛生会誌,54(4):437,2004)データより改変>

-

図15 細菌数測定装置:細菌カウンタ

-

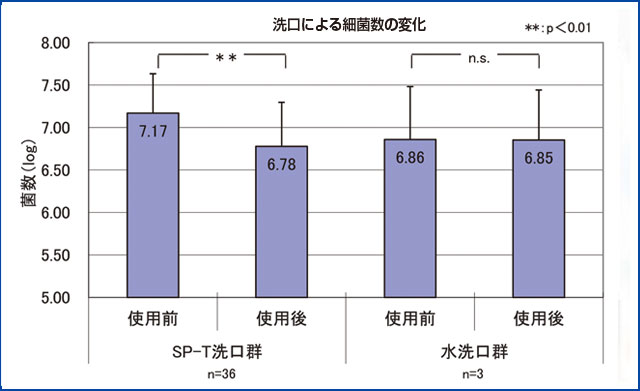

図16 Systema SP-T メディカルガーグル洗口による細菌数の変化

SP-T ガーグルによる洗口の効果

前述のようにSP-T ジェルとSP-T ガーグルは、それぞれの特長を活かした相乗効果が期待できます。つまり、SP-T ジェルのIPMPが、粘性ジェルとして歯面に付着し、バイオフィルムへ浸透・殺菌力を発揮する一方、SP-T ガーグルのCPCは、水溶液として舌、歯肉や口腔粘膜に付着する浮遊菌への殺菌力を発揮します。そのため、私は、歯磨剤で磨いた後にリンス剤で洗口すれば口腔内の隅々まで殺菌消毒する効果が期待できると考えております。

そこで簡単ですがSP-T ガーグルによる洗口の効果を評価してみました。

<評価方法>

- 1) 当院に通院している患者さんを無作為に「SP-T ガーグル使用群」(n=36)、「水使用群」(n=3)に割り当て、舌背部から定圧検体採取器具を用いて検体を擦過採取し、細菌数測定装置(細菌カウンタ、パナソニック社製)を用いて総細菌数を測定しました(図15)。

- 2) SP-T ガーグル使用群は、リンス剤(水50ccにSPTガーグルを5滴、約200倍希釈)で洗口させ、5分後に再度総菌数を検査しました。また、水使用群は水のみで洗口させ、同様に評価しました。

- 3) 測定は同一の測定者が行いました。

<結果>

測定して得られた菌数データを対数変換して解析しました。その結果、SP-T ガーグル使用群で、洗口前後の菌数が統計的有意差(p<0.01)をもって減少しましたが、水使用群では有意差はありませんでした(図16)。

<考察>

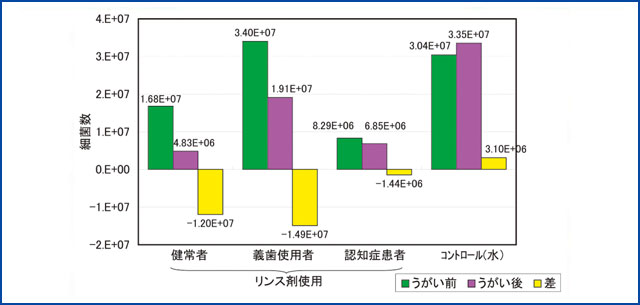

図17に代表例として4例をピックアップしてみました。年齢や清掃状態に差があるものの、リンス剤を使用した場合は明らかに細菌数が減少し、水で洗口すると変化がないことから、SP-T ガーグルに殺菌効果があることが分かります。また、認知症であまり上手に洗口できない患者さんであっても細菌数は減少することから、リンス剤で洗口をすることは、歯ブラシのみの清掃では不十分だった、舌や口腔粘膜、歯肉に付着した細菌をコントロールするのに有効だと考えます。

臨床活用法

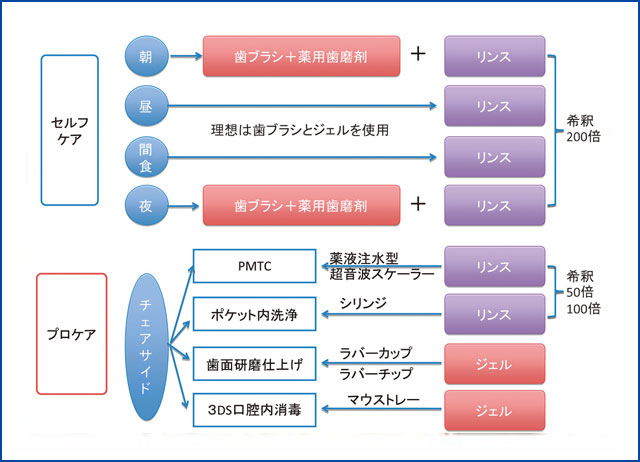

Systema SP-T シリーズの実際の臨床活用法を図18に示します。

-

1. セルフケアでの活用

患者さんの日々のセルフケアに、歯磨剤でのブラッシングに加えてリンス剤で洗口する組み合わせの習慣化を提案します。SP-T ジェルのバイオフィルムに浸透・殺菌する成分(IPMP)とSP-T ガーグルの舌や口腔粘膜に付着する細菌への殺菌成分(CPC)の相乗効果で口腔全体を殺菌消毒できます。

特に、SPT期の患者さんは、残存した数ヵ所の歯周ポケットや動揺歯、歯周治療後の歯根露出や歯間空隙(図19)が存在し、再発防止のためにシビアなプラークコントロールが必要なケースが多く、①原因菌を確実に殺菌する、②歯肉を傷つけない、③歯肉の炎症を抑える、④歯肉の血行を促進するなどの配慮が求められます4)。Systema SP-Tシリーズは、毛先がやさしい歯ブラシと、殺菌成分・抗炎症成分や血行促進成分が配合された歯磨剤・デンタルリンスが揃っており、SPT期の患者さんへ「歯みがき処方」として自信を持ってお渡しできます(図20)。

-

2. プロケアでの活用

本製剤の大きな特長の一つとして、セルフケアのみならずチェアサイドでも活用できることがあげられます。SP-T ガーグルは希釈タイプのため経済的で、爽快感がある殺菌消毒液として多くの臨床場面で使用することが可能です。また、SP-T ジェルは滞留性があるため、歯面研磨のペーストとしてやシリンジやトレーで殺菌消毒したい部位への薬剤として使用することができます。

-

1) 治療前後の洗口剤としての活用

水約50cc(コップ1/4程度)にSP-T ガーグル3〜5滴を滴下して(約200倍希釈、図21)、ユニットで治療前の患者さんによく口の中をすすいでもらうことで、爽快感が得られるとともに口腔内の細菌数が減少します。このため、観血治療や根管治療などの予後に良い影響を与えると考えます。また、外科手術の術前術後の創部の感染を防止する洗口剤として使用することもできます。

-

2)PMTCや歯肉縁下のデブライドメント用の製剤としての活用

水約200ccにSP-T ガーグル12〜20滴を滴下するか、シリンジで約2ccを取り出して混合し(約100倍希釈)、薬液注水型超音波スケーラーや歯周ポケット洗浄に使用できます(図22)。チップの形状を替えることでPMTCや歯根面のデブライドメントの機械的アプローチに化学的アプローチを加えた効果が期待できます(図23)。

また、SP-T ジェルの薬用成分の滞留性を期待してブラシ、ラバーカップやラバーチップにつけて歯面研磨の仕上げに使うこともできます(図24)

-

3)ドラッグデリバリー用の製剤としての活用

あくまでも補助的な応用法として考えておりますが、軟性マウストレーにSP-T ジェルを貼付して、約10分間口腔内に装着して殺菌消毒するドラッグデリバリーにも使用することができます(図25)。ラタイチャークの教本1)では、歯肉増殖症の患者に対して1%クロルヘキシジン(以下、CHX)ジェルをアクリルトレーに貼付して、毎晩30分間使用する方法を教示していますが、高濃度のCHXは国内では使用できないため、SP-Tジェルの方がより適した薬剤と考えます。

-

4)インプラント周囲病変に対する活用

インプラント周囲粘膜炎や周囲炎の予防や治療にも本シリーズが活用できます。特に、インプラント植立部位の周囲粘膜は、正にSPT期の天然歯の状態に近く、いつ感染してもおかしくない状態です。中等度から重度に進行した歯周病患者と同等な対処が必要であり、インプラント治療後のセルフケアとプロケアに本シリーズを使用することをお薦めします。

-

図17 洗口による細菌数の変化(個別事例)

-

図18 Systema SP-T シリーズの臨床活用法

-

図19 SPT期患者さんの口腔内事例

-

図20 歯みがき処方:SPTのスタートラインに渡す

-

図21 洗口:Systema SP-T メディカルガーグル

-

図22-1 PMTC:Systema SP-T メディカルガーグル+超音波スケーリング

-

図22-2 歯周ポケット洗浄:Systema SP-T メディカルガーグル+シリンジ

-

図22-3 ポケットイリゲーション:Systema SP-T メディカルガーグル+超音波スケーリング

-

図23

-

図24 歯面研磨の仕上げとしての活用事例

-

図25 ドラッグデリバリー用製剤としての活用事例:Systema SP-T ジェル+軟性マウストレー

まとめ

ラタイチャークの教本1)によると、歯肉縁下に適用する殺菌消毒剤は、2%CHXジェル、0.2%CHX洗口液、0.5%ポビドンヨード(以下、PI)、3%過酸化水素水などであり、比較的高濃度の殺菌消毒剤を用いることが効果的であると述べています。しかし、国内ではアナフィラキシーの問題から、CHX濃度は希釈前で0.05%と低濃度であり、期待される殺菌効果は得られません。また、P Iには殺菌効果はあるものの、着色に問題があります(図14)。Systema SP-T シリーズ製剤は、低濃度から殺菌作用があり、かつ透明で着色しないなど、私どもが抱える問題点を改善している点が魅力的であり、従来の歯磨剤、デンタルリンスの既成概念に囚われない臨床活用が期待できます。

歯周治療は、患者さんと歯科医師・歯科衛生士の二人三脚の治療であり、一人一人の患者さんに合わせた、オーダーメードの口腔ケアが必要です。しかも、長期的に継続した関わりが必要で「患者と寄り添うホームドクター」としての医院づくりが求められています4)。このケア発想の歯周治療=SPTの効果的な運用は、歯科医院の健全経営の基盤を固めることにもつながり、強いては、ホームドクターとして患者さんから愛される大きな要素になると考えます。

今回ご紹介した「Systema SP-T シリーズ」は、SPT期のケアのために「原因菌を確実に殺菌・除去し、歯肉を傷めずに歯肉を健康にする」シリーズとして開発され、SPT期の患者さんへ「歯みがき処方」として自信を持ってお渡しでき、また、セルフケアからプロケアまで活用できる非常に魅力的な製品です。今後さらに補助的にケアができる用具やジェル剤など、一層のシリーズ製品拡大を期待しております。

- 1)Herbert F.W ら、ラタイチャークカラーアトラス歯周病学:永末書店、2008.

- 2)伊藤公一監修、歯周病〜最近の話題とセルフケア、ライオン歯科材、2008.

- 3)森嶋清二ら、インビトロバイオフィルムに対する抗菌剤の動態とその殺菌活性について:口腔衛生会誌54,2004.

- 4)内山茂、ケア型医療̶診療室発、デンタルダイヤモンド社.2007.

同じ筆者の記事を探す【 三上 格 】

モリタ友の会会員限定記事

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk フルジルコニアの実用性と将来展望

- Trend ノリタケカタナジルコニア ML/HT

- 私の臨床 天然歯の色に近似した4層グラデーション(ML)生活歯症例に適した高い透光性(HT)

- Technical Hint ノリタケカタナジルコニア MLフルジルコニアクラウン 研磨とグレーズドジルコニアクラウン製作のポイント

- 私の臨床 ハイトランス&マルチレイヤーフルクラウンに適した歯冠色の再現性

- 特集 CR充填 天然歯が持つ特性とCRが持つ特性を近づけるための、正確で確実そして容易な臨床術式の追求

- 特集 CR充填 フロアブルレジンを活用したCR修復治療

- Clinical Report ダイアペン・ダイアガンを用いた根管充填法

- Trend 歯科裏層用高分子材料「バルクベース」について

- Clinical Report フロアブルタイプの低重合収縮型充填裏層材「バルクベース」について

- Clinical Report 根管充填用接着性レジンシーラーの必要性 ―メタシールSoftの活用―

- Trend 歯科におけるウォッシャー・ディスインフェクターとクラスBオートクレーブの有用性

- Clinical Report Systema SP-Tシリーズの特長とその臨床活用法について

- スペースライン50周年特別企画 すべての「スペースライン」はここから生まれる。

- INTERVIEW 「チームワーク」「スタッフの笑顔」「可搬式歯科用ユニット」

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。