148号 SPRING 目次を見る

■目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 1.臨床例を用いた口腔内での比較

- ≫ 2.ステインによる着色方法

- ≫ 3.研磨の手順

- ≫ 4.チェアサイドでの調整

- ≫ おわりに

■はじめに

より高度な審美修復には、金属を一切使用しない、いわゆるオールセラミックスが推奨され、今日ではジルコニアがその代表格として話題の中心である。単相の結晶構造を有することにより、イットリア部分安定化ジルコニアは優れた曲げ強度(900〜1300MPa)を示しながら生体安全性も有するため、これまでの素材では予後に大きな期待のできない臨床ケースにも応用されている。

より高度な審美修復には、金属を一切使用しない、いわゆるオールセラミックスが推奨され、今日ではジルコニアがその代表格として話題の中心である。単相の結晶構造を有することにより、イットリア部分安定化ジルコニアは優れた曲げ強度(900〜1300MPa)を示しながら生体安全性も有するため、これまでの素材では予後に大きな期待のできない臨床ケースにも応用されている。

今回発売された「カタナジルコニアマルチレイヤード(多層構造:以下MLとする)」<クラレノリタケデンタル(株)>は、現在世界的に普及しているフルカウントォアージルコニアクラウン用に開発されたものである。

競合各社が素材の透明度を上げて審美性を追求するなか、MLではこれに加えて、歯頸部から咬合面あるいは切端にかけて色調のグラデーションを付与することで差別化を図った。

MLは、ひとつのディスク内でボディ(デンティン)色からエナメル色に移行する4層構造からなり、歯牙の自然な色調に対応するように設計されている。

その色調はA-Light/A-Dark/B-Lightの3種で、それぞれA1.5〜2/A2.5〜A3.5/B1.5〜2相当となっている。

本稿では、その特徴を紹介するとともに、ラボサイドでの研磨方法やチェアサイドでの調整について、臨床例を用いながら順を追って解説してみる。

■1.臨床例を用いた口腔内での比較

被験者は、左下第1大臼歯部に鋳造金属冠が装着されていたが審美性の改善を主訴に来院(図1)。

本症例では比較のために、カタナジルコニアコーピングにセラビアンZR(以下CZRとする)を焼き付けたクラウン、ML A-Darkで研磨仕上げを施しただけのクラウン、ML Lightにステインで着色したクラウンを製作し、口腔内で評価することにした。

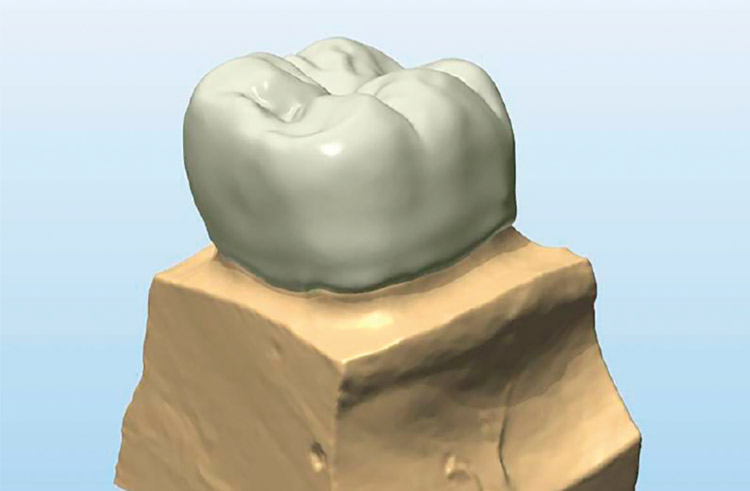

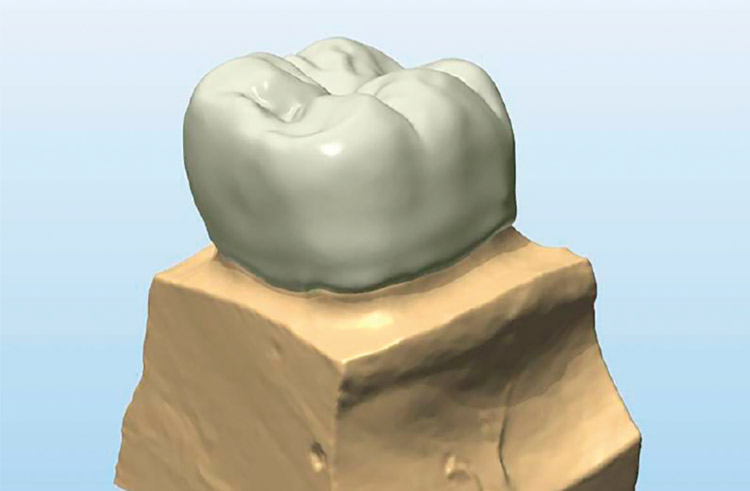

図2はワックスアップ、図3にCAD画面上でクラウンの形態を示した。いわゆるD-スキャン(ダブルスキャン)テクニックを用いた製作方法である。

図4は切削加工後、焼結(シンタリング)の終了したML A-Dark使用のクラウンである。この状態では明瞭な色調は観察できないが、表面をステインリキッドで濡らすことで目標シェードに近いかどうかを確認する。

仮に色が淡い場合は、ステイン等による色調調整が必要という判断となる。MLにステインを用いて着色する場合は注意すべき事柄があるので後述する。

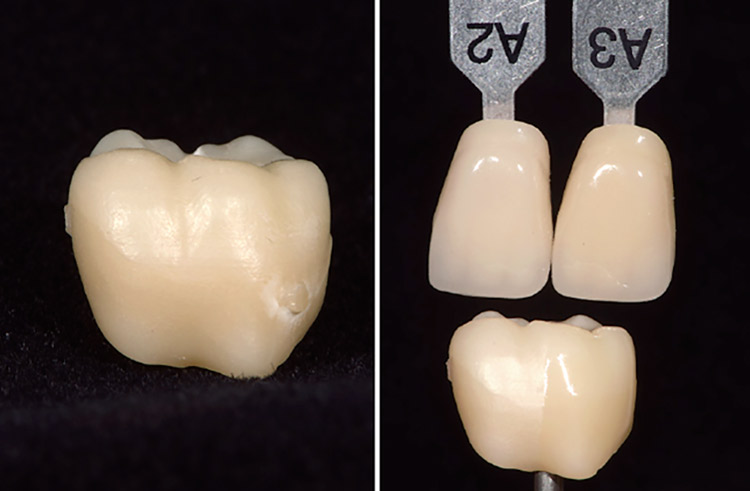

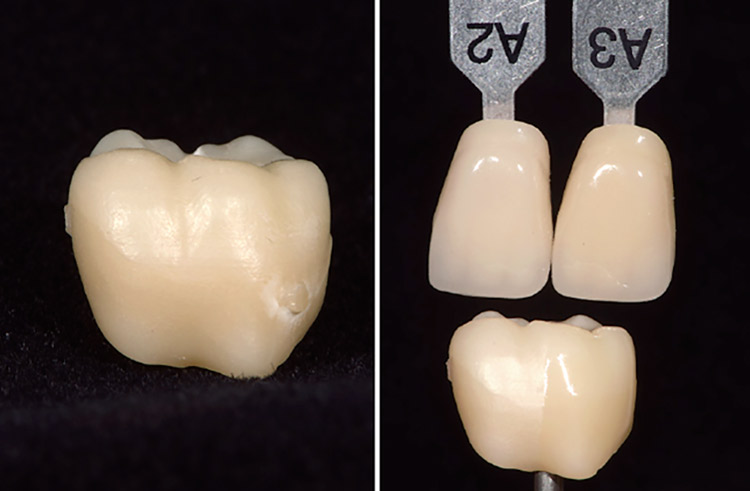

図5は今回製作した3種のクラウンの側方面観である。左より、カタナコーピングにCZRを焼き付けて完成したクラウン、次にML A-Darkを使用し研磨仕上げしたクラウン、右端はML A-Lightを使用し、CZRプレス-LFエクスターナルステインにて着色したクラウンである。

図6はその咬合面観で、CZRを築盛し焼き付けたクラウンは特にエナメル領域の色調において透明感が高い。一方、MLを使用した2種はエナメル領域においての透明感でやはりポーセレンの再現性には一歩ゆずる。A-DarkとA-Lightを比べてみると、A-Darkのほうがエナメル領域の明度が低い(やや暗め)ことがわかる。

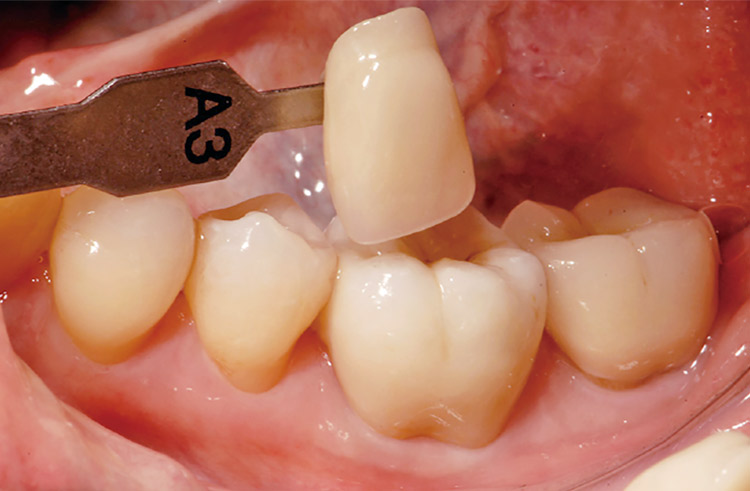

図7〜図9は口腔内における側方からの観察であるが、どのクラウンも視覚上大差ない。しかし咬合面からの観察では、CZRを築盛し焼き付けたクラウンがエナメル質の色調において天然歯(ここでは前方の小臼歯が天然歯)と近似したポーセレン特有の透明感が再現されている(図10)。

図11においては、ややエナメル領域が明るいものの、視覚的に大きな問題はない。図12は、やはり隣在歯と比べて明るく目立つ。

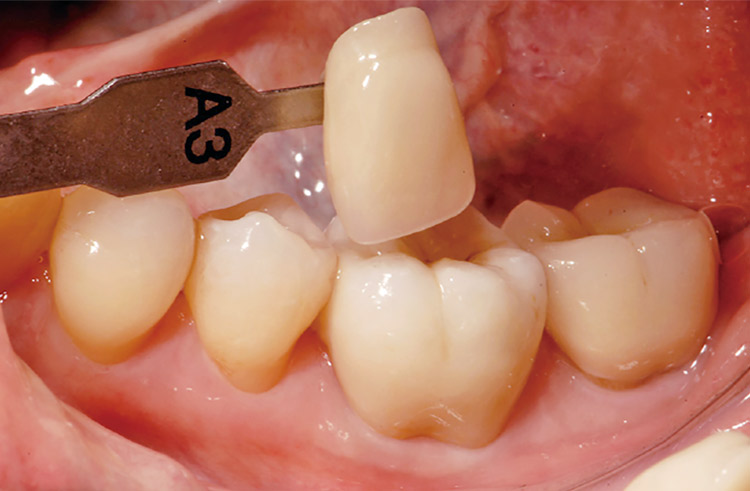

また、図13はA-Lightを使用し研磨仕上げしたクラウンを装着した別の患者の口腔内所見である。色調的な違和感なく装着され、患者の満足を得られた。

- <症例1>

図1 術前の口腔内所見。機能的には何ら問題ないが、審美性の改善という目的で修復材料を変更する。

図2 通法どおり、ワックスアップをおこなう。

図3 ワックスアップをもとに、D-スキャンテクニックによりCADデザインをおこなう。

図4 切削加工後、シンタリングの終了したML ADark使用のクラウン(左側)。右側は表面をステインリキッドで濡らすことで目標シェードに近いかどうかを確認しているところ。ここでは、クラウンの右側半分にステインリキッドを塗布している。

図5 カタナコーピングにCZRを焼き付けて完成したクラウン(左)、ML A-Darkを使用し研磨仕上げしたクラウン(中)、ML A-Lightを使用し、CZRプレス-LFエクスターナルステインにて着色したクラウン(右)。

図6 同咬合面観。左端のCZRを焼き付けたクラウンは、特にエナメル質領域では天然歯と近似したポーセレン特有の透明感が再現されている。中のものはエナメル質領域ではジルコニア特有の屈折率による白さが反映される。右端はエナメル質領域の比較観察では最も白い。

図7 CZRを築盛し焼き付けたクラウンの口腔内試適。

図8 ML A-Darkを使用し研磨仕上げしたクラウンの口腔内試適。

図9 ML A-Lightを使用し、CZRプレス-LFエクスターナルステインにて着色したクラウンの口腔内試適。

図10 CZRを築盛し焼き付けたクラウンはエナメル質領域において天然歯(ここでは前方の小臼歯が天然歯)と近似した色調を呈している。

図11 ML A-Darkを使用し研磨仕上げしたクラウンは、ややエナメル領域が明るいものの、視覚的に大きな問題はない。

図12 ML A-Lightを使用し、CZRプレス-LFエクスターナルステインにて着色したクラウンはやはり隣在歯と比べて明るく目立つ。- <症例2>

図13 ML A-Lightを使用し、研磨仕上げしたクラウンを装着した別の患者の術後所見(6)。

■2.ステインによる着色方法

MLに使用するステインは、焼成温度の低いセラビアンZRプレス(以下CZRプレスとする)- LFエクスターナルステイン(焼成温度840℃)を推奨する。

CZR用のステインなど、850℃を超えるものを使用するとML自体の色があせて淡くなってしまうので注意を要する。

この現象はMLに限らず、淡くなる程度の差こそあるが市販されているほとんどのカラージルコニアに起きる現象であり、これに気付いている諸兄も少なくないはずである。

筆者は、歯面の広範囲にステインを塗って色調自体を調整する場合は、セラビアンZR E-グレーズ(焼成温度850℃ 図14)とCZRプレス-LFエクスターナルステイン(図15)を適宜混和し、ISリキッドで練和する(図16)。塗布しやすくグレーズ効果のある粘調度は「ハチミツ」ほどがよい。

このときの焼成スケジュールは、基本的に減圧下で600℃から850℃へ毎分45℃で昇温し、大気中にて係留1分であるが、症例の大きさによって適宜係留時間を長くする。また、大きなポンティックを含む場合は冷却速度に注意する。

図17にE-グレーズの焼成ペレットを示す。E-グレーズはガラス様を呈しており、混ぜるステインの発色を阻害しないばかりか、リューサイト結晶を含んでいるため強度的にも優れている。図18にステイン法の臨床1例を示す。

なお、例えば裂溝やホワイトスポットなど部分的な色調再現にはCZRプレス- LFエクスターナルステインを塗布・焼成したのち、機械研磨をおこなっている。

- <ステイン>

図14 CZR-Eグレーズ(クラレノリタケデンタル社)。

図15 CZRプレス-LFエクスターナルステイン。

図16 歯冠の広範囲にわたって色調調整するときは、CZR-EグレーズとCZRプレスLFエクスターナルステインを混和すれば比較的色ムラが少ない。練和粘度はハチミツ程度が塗布しやすい(ISリキッド使用)。

図17 E-グレーズの焼成ペレット。ガラス様を呈しており、混ぜるステインの発色を阻害しないばかりか、リューサイト結晶を含んでいるため強度的にも優れる。- <症例3>

図18 頰側面をステイン法で仕上げたフルジルコニアクラウン(第1小臼歯)。

■3.研磨の手順

フルカウントォアージルコニアクラウンが長期間にわたって臨床的有効性が維持されるために必要な事柄のひとつに、滑沢な表面性状があげられる。

デンタルマガジンvol.147「特集 ノリタケカタナジルコニア ML」で述べられたように、鏡面研磨は対合歯の摩耗を減じるだけでなくジルコニア素材の低温劣化を抑制する意味合いもある。

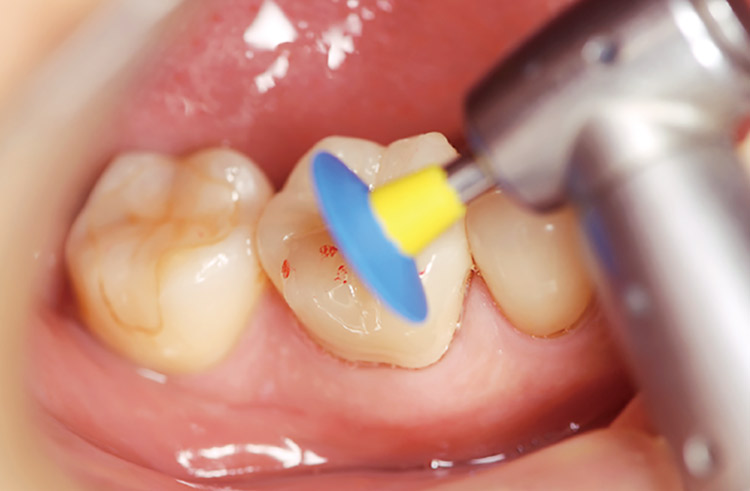

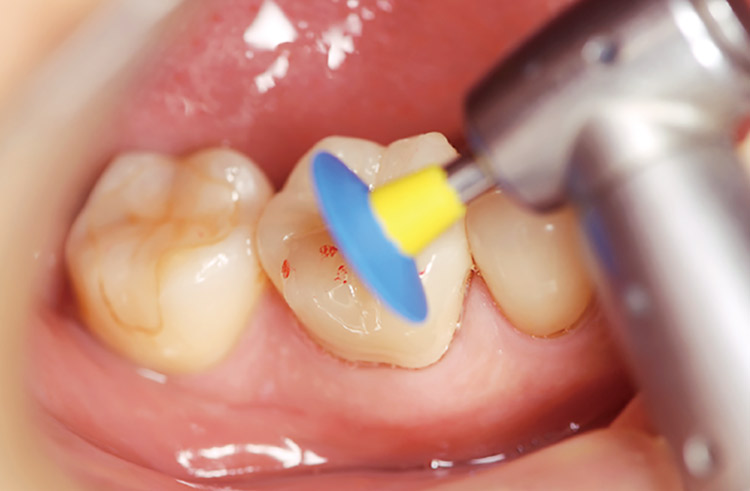

図20は、クラウンの表面を均すため、セラテック<エデンタ社>(図19)を用いているところである。もちろん、この研削材は軽微なコンタクトや咬合調整にも使用可能である。

次に、スターグロスピンク<エデンタ社>で細かな傷を平坦に整える(図21、22)。最終的には、ノリタケパールサーフェスZ<クラレノリタケデンタル社>(図23)にて艶出し研磨をおこなう。

このとき筆者は、植毛幅の広い軟毛タイプのポリラビットロビンソンブラシを用いている(図23)。

また、レストシートやインプラント上部構造のアクセスホールなどの艶出しには、ハイテックフィニッシュ/ブラウン(粗目)<クラレノリタケデンタル社>を用いるとよい(図25)。

- <研磨ステップ>

図19 セラテック(エデンタ社)。

図20 セラテック(左:#952、右:#958)<エデンタ社>を使ってクラウン表面を均しているところ。

図21 スターグロス(エデンタ社)。

図22 スターグロス ピンク(左:#1030、右:#2030)<エデンタ社>で細かな傷を平坦に整えているところ。

図23 ポリラビットロビンソンブラシ ソフトタイプとパールサーフェスZ(クラレノリタケデンタル社)を用いて艶出しをおこなう。

図24 完成。

図25 艶の出しにくい部分はハイテックフィニッシュ/ブラウン(粗目)<クラレノリタケデンタル社>を用いるとよい。

■4.チェアサイドでの調整

装着するフルカウントォアージルコニアクラウンの調整にFGダイヤモンドバーを用いる場合は、Z−カットダイヤK856ファイン<NTIカーラ社>を推奨したい(図26)。この切削用バーはダイヤモンド粒子の硬度が高くて細かく、一見切削性能が微弱に感じるが使用感はすこぶるよい。

ジルコニアは硬いというイメージから、切削には粒度の粗いダイヤモンドバーを連想しがちだが実際には逆で、適度に細かいほうが一定接触面へのエッジのあたりが多くなり、切削効率に優れる。

ただし、注水により過熱を避けることは忘れてはならない(図27)。

なお、このバーでフルカウントォアージルコニアクラウンの分割撤去もおこなうことができる。また、ダイヤモンドバーを使用するまでもない程度の軽微な調整にはスターグロスCAブルー<エデンタ社>でよい(図28)。

Z−カットダイヤやスターグロスCAブルーを使用した後は、スターグロスCAピンクにて切削面を均し(図29)、同グレーにて艶出し研磨をおこなっておく(図30)。

- <チェアサイドでの調整>

図26 Z−カットダイヤ(赤:ファイン、黄:スーパーファイン)<NTIカーラ社>。FGタイプで、口腔内・外で使用できる(※写真は口腔内で用いられやすい形態のみ)。

図27 Z−カットダイヤK856ファイン(NTIカーラ社)で咬合調整をおこなっているところ。

図28 スターグロス CAブルー(#2720)<エデンタ社>で咬合の微調整をおこなう。

図29 スターグロス CAピンク(#2630)<エデンタ社>にて切削面を均しているところ。

図30 スターグロス グレー(#2540)<エデンタ社>にて艶出し研磨をしているところ。

■おわりに

本文では、審美性の向上を目指したノリタケカタナジルコニアMLを応用したフルカウントォアージルコニアクラウンの臨床の実際を、ステップを追って解説してみた。

ジルコニアの応用範囲は、昨今のCAD/CAM技術の進歩によって広がる一方だが、臨床応用されてからの年数がまだ浅いため、術者の操作がその予後にあたえる影響も大きいことを自覚しておきたい。

同じ筆者の記事を探す【 山田 和伸 】

モリタ友の会会員限定記事

- 185号 Technical Report セラビアン®ZRに追加されたシェードベースオペークの応用について

- 173号 Technical Report 「セラビアン®ZR」に追加された新色を用いた臨床例

- 160号 Technical Hint ノリタケスーパーポーセレンAAA 発売30周年特別連載 スーパーポーセレンAAA発売30周年によせて

- 152号 Dental Talk 欧米における審美補綴のトレンド

- 150号 Technicall Report ノリタケカタナジルコニアHTを応用したジルコニアオールセラミックス修復の技工

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report GRF(血小板濃縮フィブリン)の臨床的応用 ~インプラント埋入部位における周囲組織治癒の有効性について~

- Clinical Report 歯冠破折歯へのコンポジットレジンMI審美修復

- Clinical Report 歯を一生持たせる「100年構想MI臨床」

- Clinical Report Professional Dentistry とは

- Trend Watching 人間そっくりの外観とリアルな反応ヒト型患者ロボットが臨床実習の臨場感を高める

- Trend Watching 診療参加型臨床実習を進化させ次代のIT教育基盤を構築する患者ロボットシミュレーションシステム

- Technical Report カタナジルコニアML(マルチレイヤード)によるフルカウントォアージルコニアクラウンの臨床応用

- Close UP 患者の満足と信頼を深め、クルーのスキル アップを!メドバイザーデンタルの教育効果にフォーカスした「新人クルー研修システム」をスタート。

- 私の臨床 デンチャーフレームワークの適合は内面からピンポイントでシャープに削れるコバルトクロム用技工用カーバイドバー

- Clinical Hint IMSカセットを用いた洗浄・滅菌・保管の流れ ~ウォッシャーディスインフェクター・クラスB滅菌器を用いて~

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。