153号 SUMMER 目次を見る

目 次

- ≫ 1. はじめに

- ≫ 2. 内視鏡で明らかになったTCMSLの実態像

- ≫ 3. 開洞用器具

- ≫ 4. TM Sinus Lift Kit®

- ≫ 5. 最難度症例Class1(RBH0-3mm) の戦略法

- ≫ 6. まとめと展望

1.はじめに

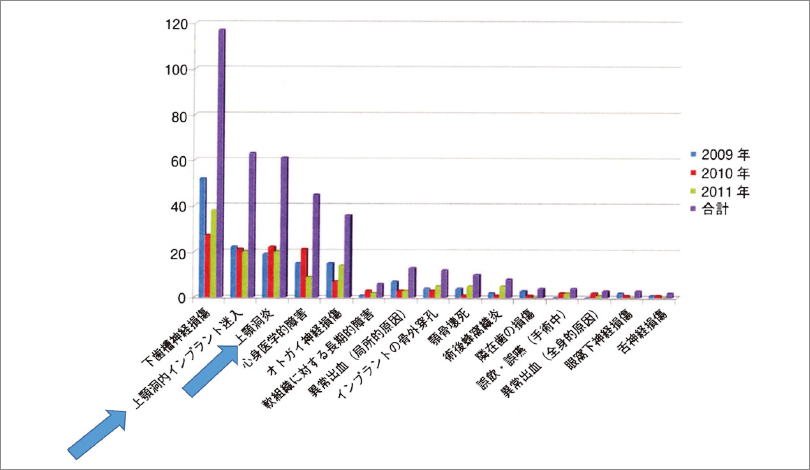

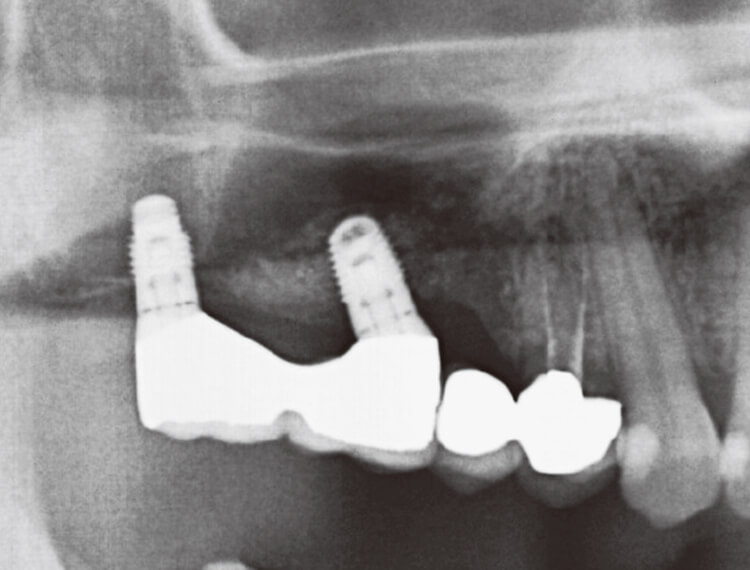

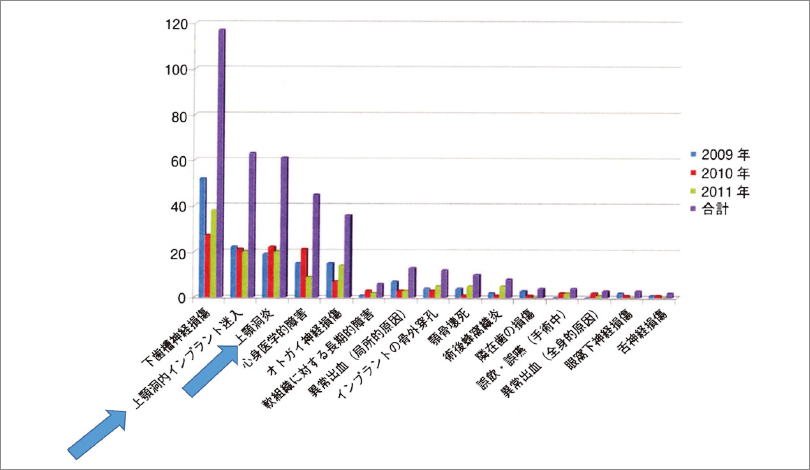

平成24年に日本顎顔面インプラント学会が発行した「インプラント手術関連の重篤な医療トラブルについて」1)によると、経歯槽頂上顎洞挙上手術法(Trans Crestal Maxillary Sinus Lift; 以下TCMSL:本法)、いわゆるソケットリフトに関連した手術ミスと考えられた事例が第2位と3位を占めていた(図1)。

つまり本法を施術するうえで最大の欠点は、最初の開洞操作からインプラント体の埋入まで、一連の手技が盲目的に行われることであるため経側方上顎洞挙上手術(いわゆるサイナスリフト法)に比べて自ずと危険性の高い手技である2)。しかも骨質に乏しくかつ、たとえ術前にCTを撮影したとしても洞底部の骨形態が実際にインプラント窩を形成するまで不確かである。

したがって低位上顎洞に対して盲目的手技を確実に行うには安全に行える開洞用器具と愛護的に使える洞粘膜剥離子の選択が重要になってくる。

以上を鑑み、本法専用の開洞後に使用する洞粘膜の剥離子と骨補填材填塞器を考案したので内視鏡所見を参考にその使用法を説明する。

図1 「インプラント手術関連の重篤な医療トラブル」発生件数。第2位と3位は経歯槽頂上顎洞挙上手術と考えられた。

2.内視鏡で明らかになったTCMSLの実態像

盲目的な本法の問題を解決するため、当院ではオリンパス社製の硬性内視鏡を導入し平成9年の開院から使用し本法の盲目的問題点を明らかにしてきた。

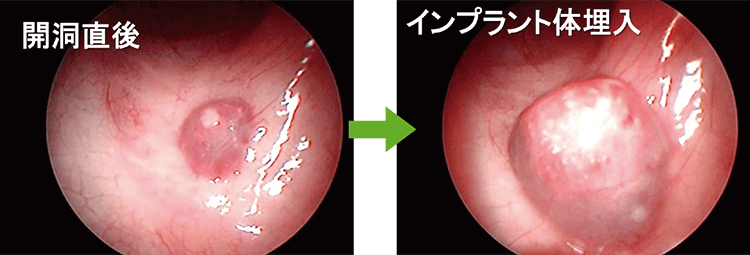

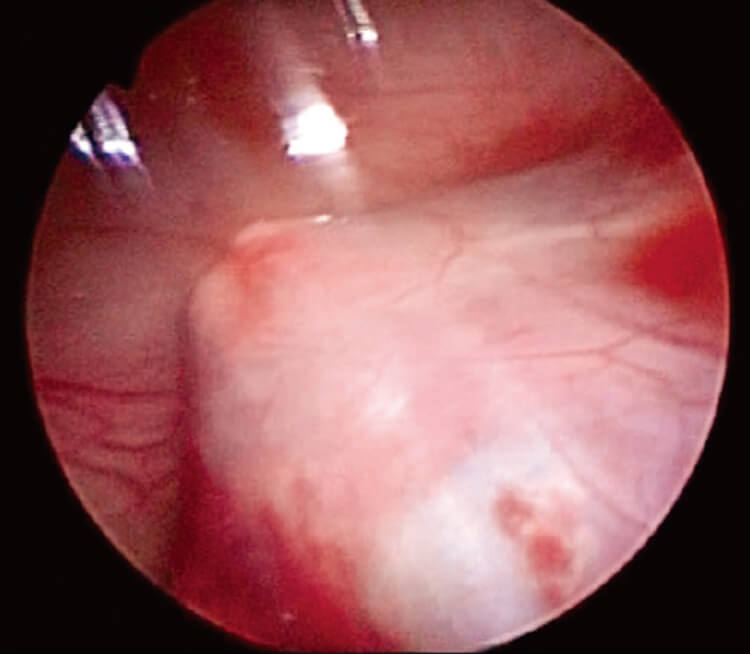

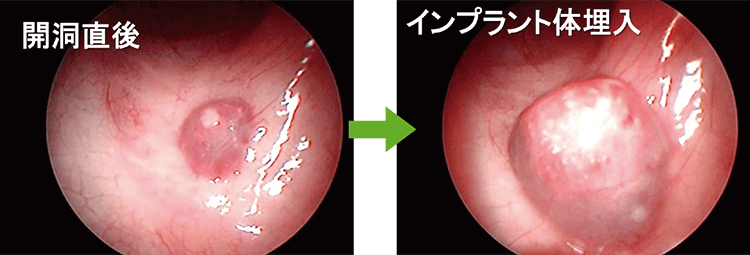

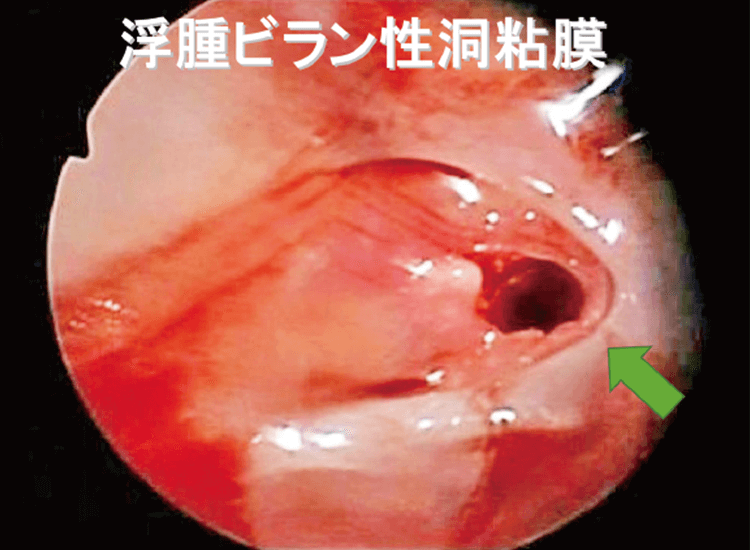

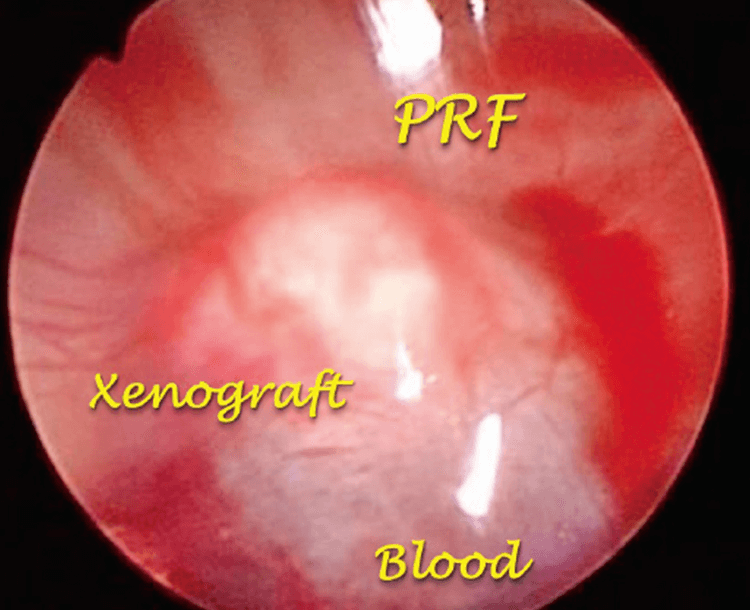

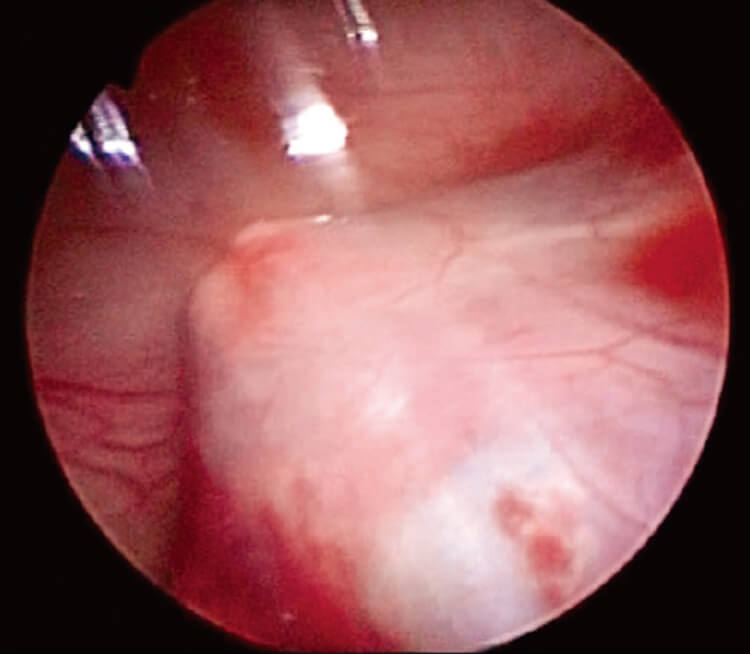

図2は、鏡視下にて観察した理想的な本法の挙上状態である。図3は、慢性上顎洞炎で洞粘膜は浮腫性である。充分な消炎を行わずに洞粘膜を剥離しようとしたが穿孔させた鏡視下所見。

しかし、術後約1ヵ月の抗菌薬の投与(マクロライド系およびニューキノロン系薬剤)でインプラント体は現在まで機能している。

口腔外科専門医であれば上顎洞粘膜の剥離は日常的に行っているが、初めて洞粘膜に触れる先生方は慎重にならなければいけない。術前にMRIなどで洞粘膜の厚さや炎症の程度を把握しておくことが重要である。

私が内視鏡を導入して本法において洞粘膜の穿孔の危険性が一連の手技のどの段階で発生しているかを検討した。その結果、使用した開洞用器具に関わらず、その後の剥離時であることが判明した。一般的には洞粘膜の損傷は開洞時であるとされていた。しかし、今まで専用器具がなかたっため洞底部にしっかりと器具を這わせることが難しく粘膜が破れる原因になった。ちなみにインプラント体の埋入時も粘膜損傷は二番目に多かった3、4)。

このように本法はあくまで盲目的な手術法であるためある意味、失敗を最大限回避することが必要であり、この事実は内視鏡を使用して観察した結果明らかになった。したがって起こりうるトラブルを最小限に抑える器具形態の発想が原点になり、初心者でも安全に行えるオールラウンドな剥離子と骨補填材填塞器の開発に至った。

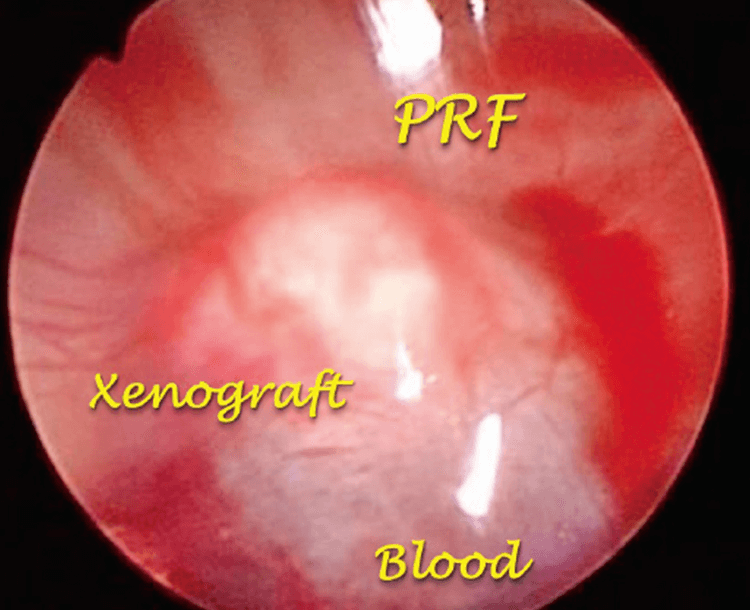

図2 鏡視下で観察した理想的な挙上状態。開洞直後は剥離に伴う出血。3回の補填材を填塞しインプラント体を埋入した。血液の漏れはない。

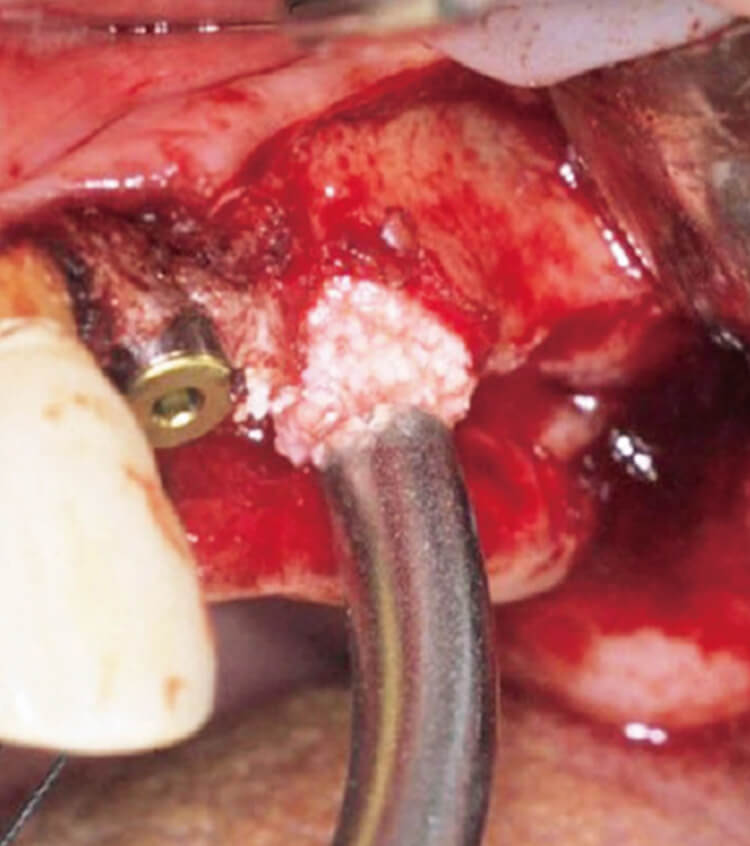

図3 鏡視下でみた浮腫ビラン性洞粘膜。粘膜に弾力性はなく開洞時に容易に穿孔した。洞粘膜の厚さは約4mm( は粘膜穿孔部位)。

は粘膜穿孔部位)。

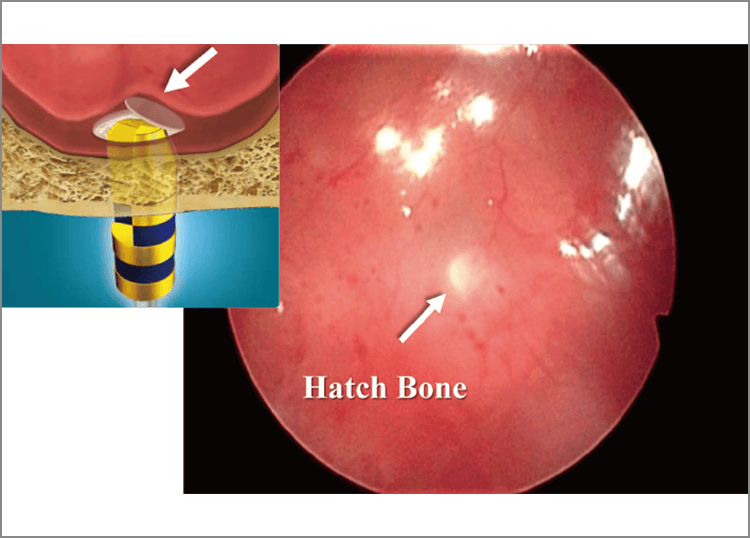

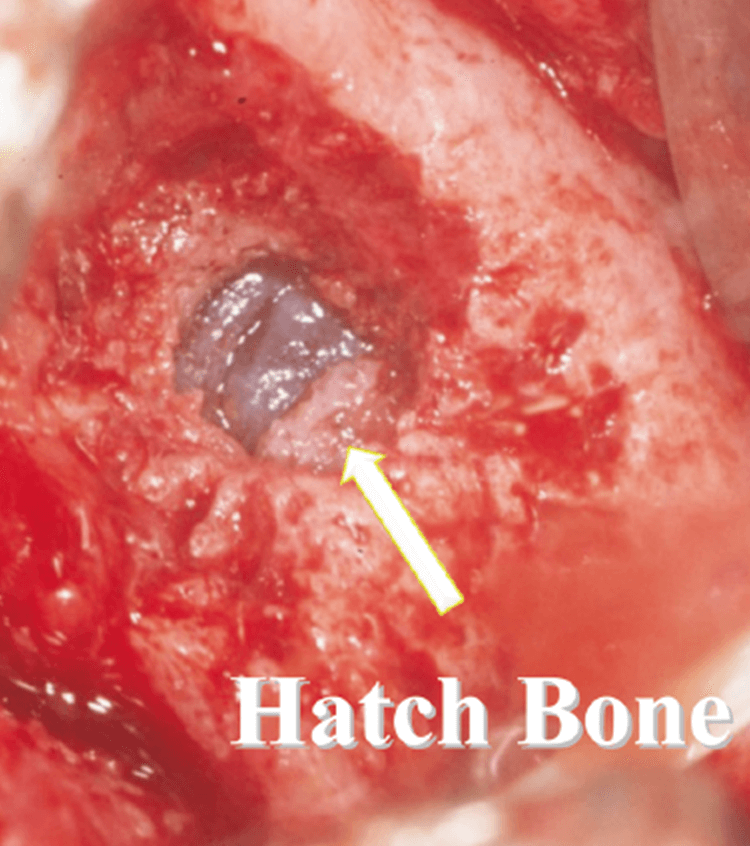

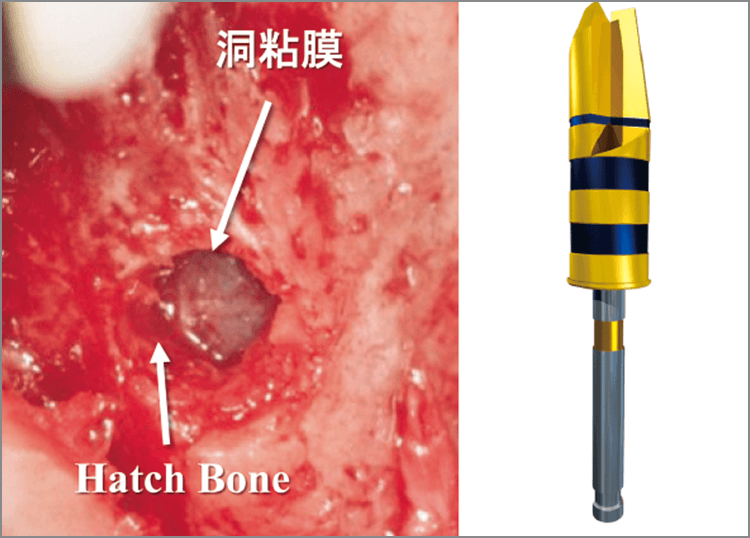

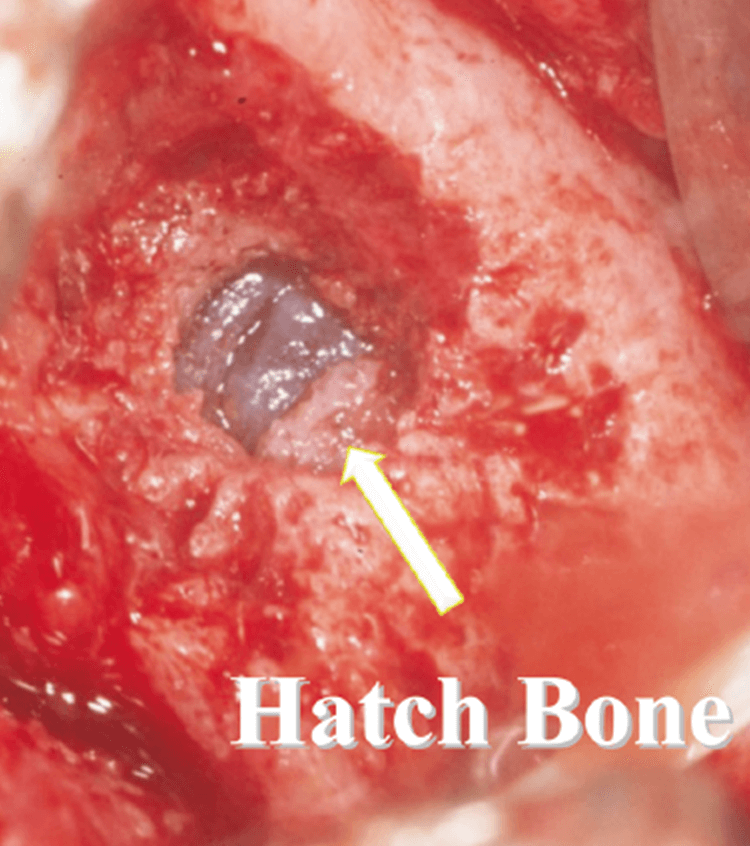

3.開洞用器具

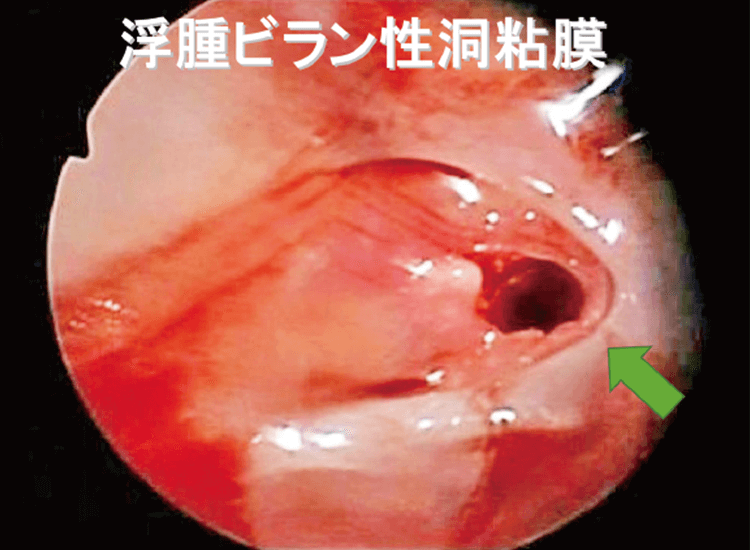

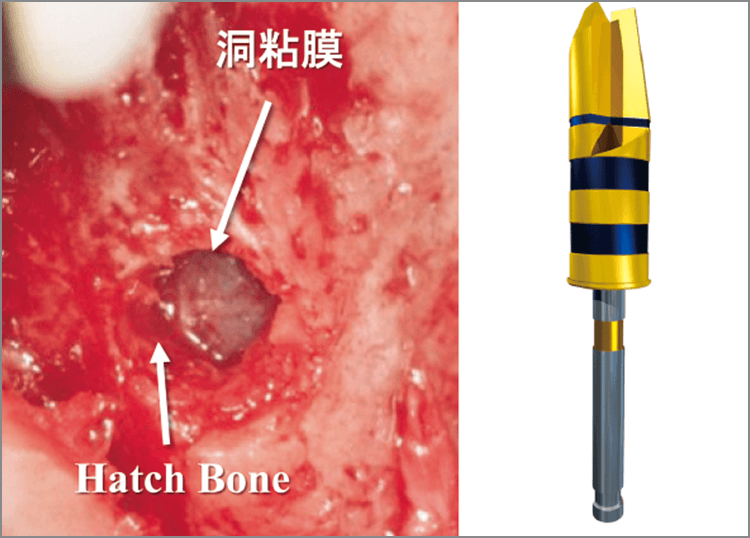

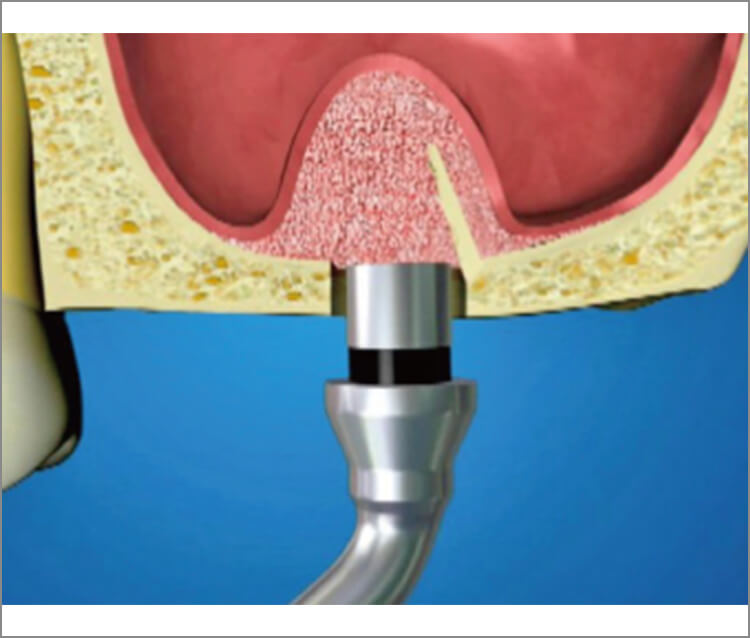

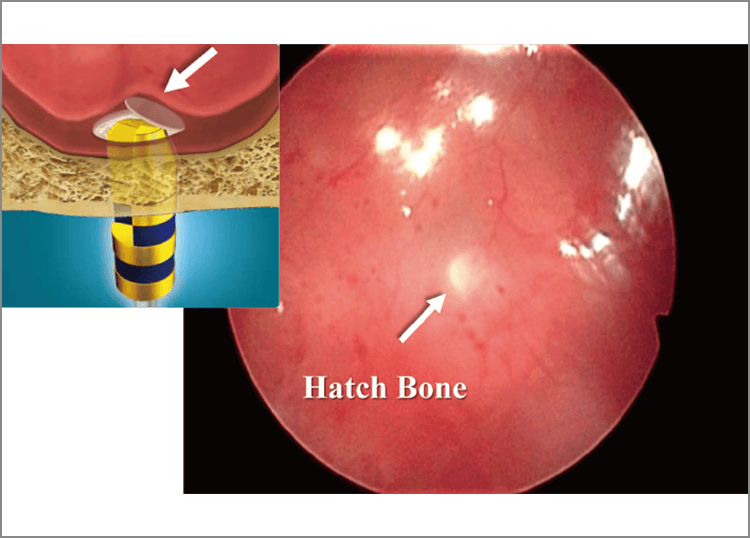

当院で開洞に用いている器具はHatchReamer®である。特徴は開洞時に器具と洞粘膜が直接接しないことである(図4)。骨質から低速の40~50回転で洞底部の皮質骨をリーミングと同時にカッティングが行えることが最大の特徴である。皮質骨を押し上げると潜水艦のハッチのように洞内部へ抜けて開洞ができる(不完全開洞なのでハッチ状であってマンホール状にはならない)。これをHatch Boneという(図5)。当院では本法に対して全例で使用している5、6)。

図4 Hatch Reamer®ハッチ状に開洞する。矢印は頰側でハッチ状に開いたHatch Bone。

図5 内視鏡で見た開洞時の瞬間。シェーマのようにHatch Boneが透けて見える。

4.TM Sinus Lift Kit®

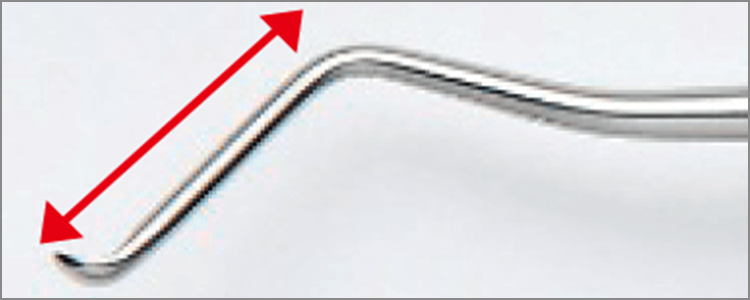

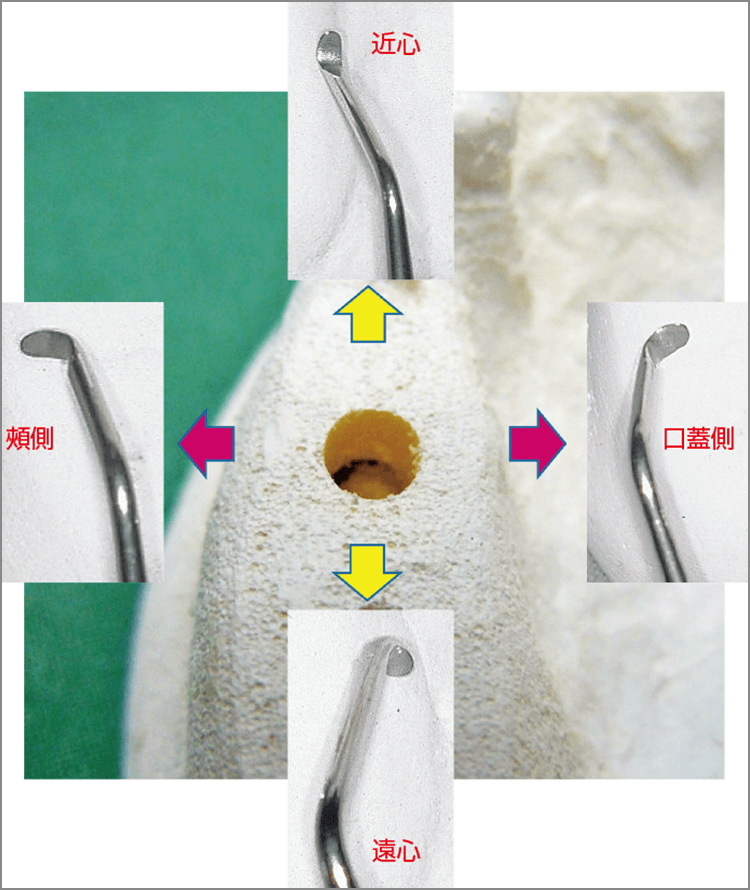

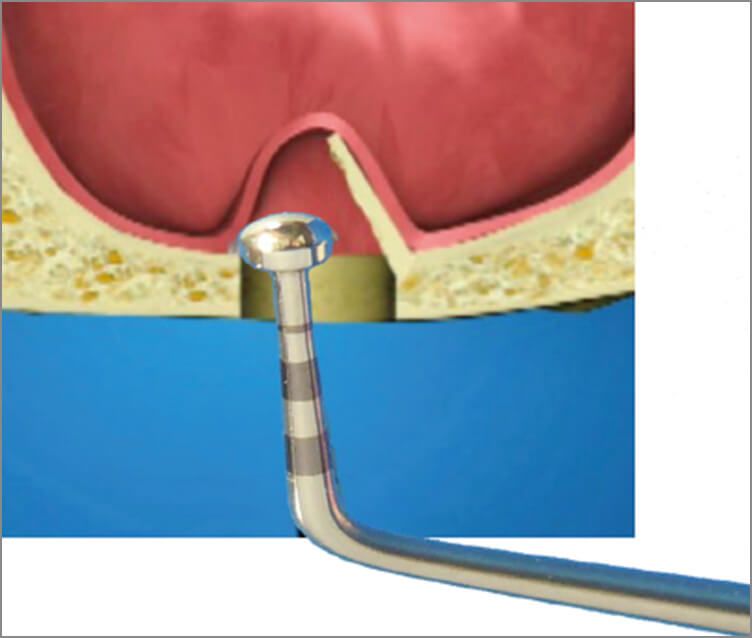

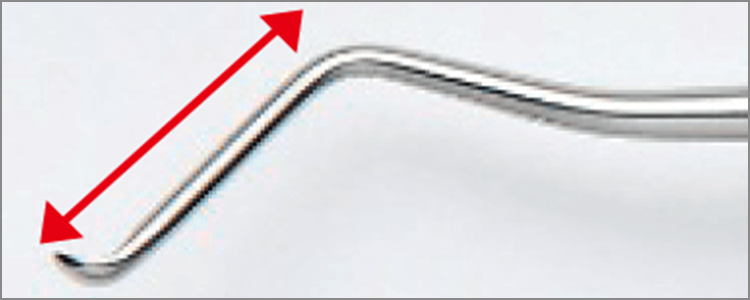

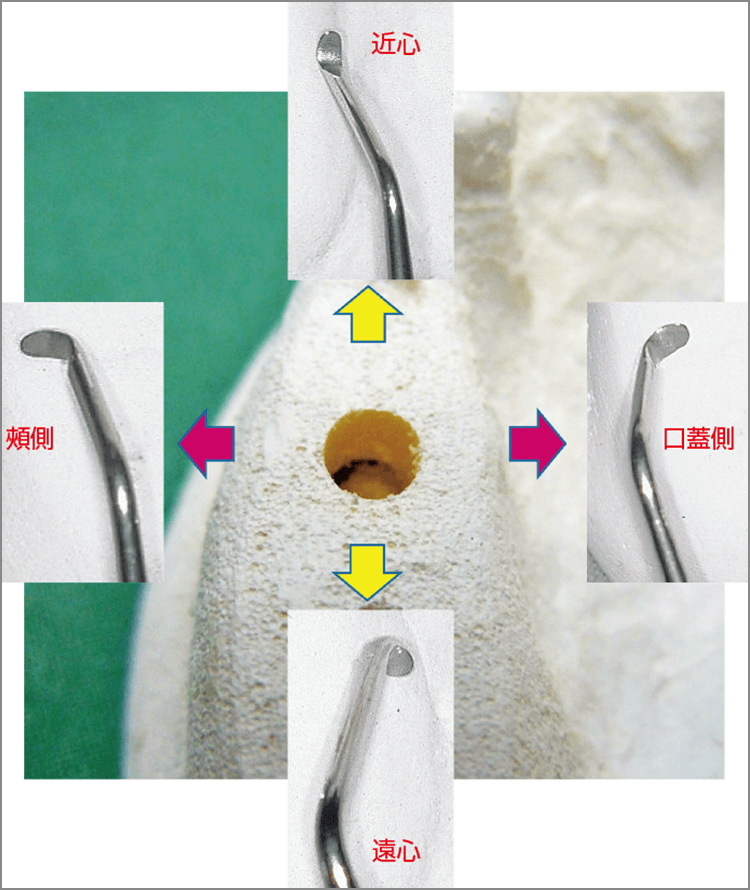

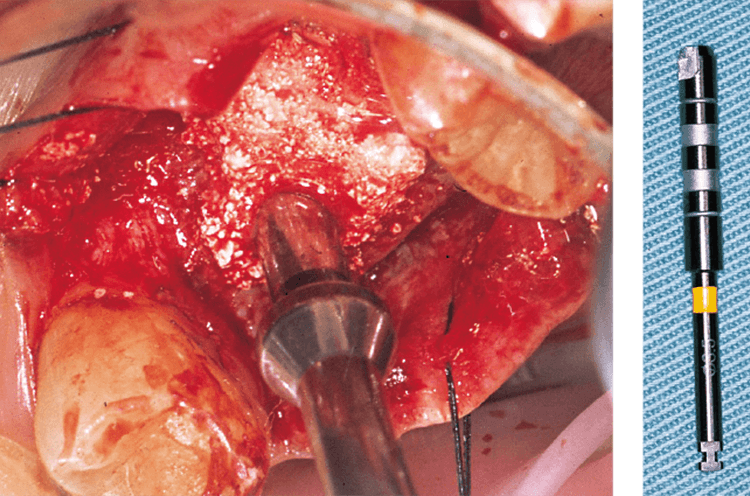

剥離子の名称はTM Sinus Lift Kit®である(図6)。TMとは私の頭文字をとって使用した。Goose Neckは、先端が補填材をコンデンス填塞する部分(#1:直径2.0mmと3.0mm)と、反対部分は開洞直後に使用する最初のヘッド部剥離子(#2:直径2.5と3.5mm)である。ヘッド状の剥離子にした理由は、最初に使用する剥離なので洞粘膜に対して愛護的に行えるためである。また、ヘッド部よりコンデンス部の直径を小さくした理由は、補填材を数回に分けて填塞することによりインプラント窩の拡大を最小限で防止するためである。

Line Neckは、Goose Neck で充分に剥離子を行ったあと、さらに補填材を充分に填塞できるように追加拡大剥離を行うためのものである。剥離子の方向は、♯1が近心・遠心用(Neckの長さ16mm)、♯2は頰側・口蓋用(Neckの長さ13mm)である。♯1のほうを長くした理由は、上顎洞の形態は近遠心に長いため充分な剥離が可能となるように設計した。この2本の先端が向いている方向は、近遠心と頰舌で真逆を向いているため一本で2方向の剥離が可能となるように作った(図7~10)。この長さと方向は私のセミナーで使用している実習模型で実際に補填材を填塞して距離計算に基づいた。

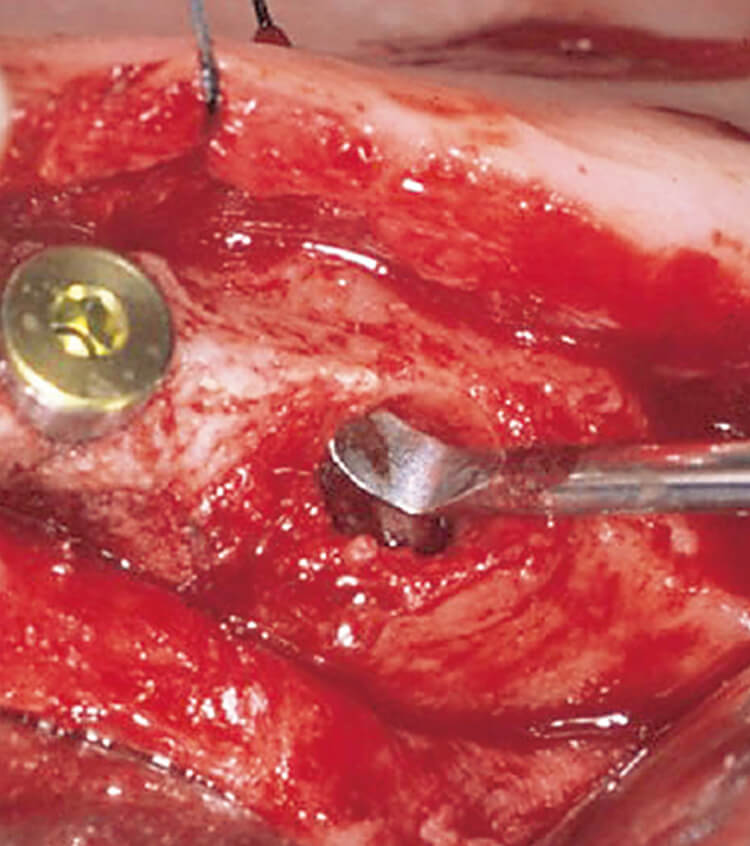

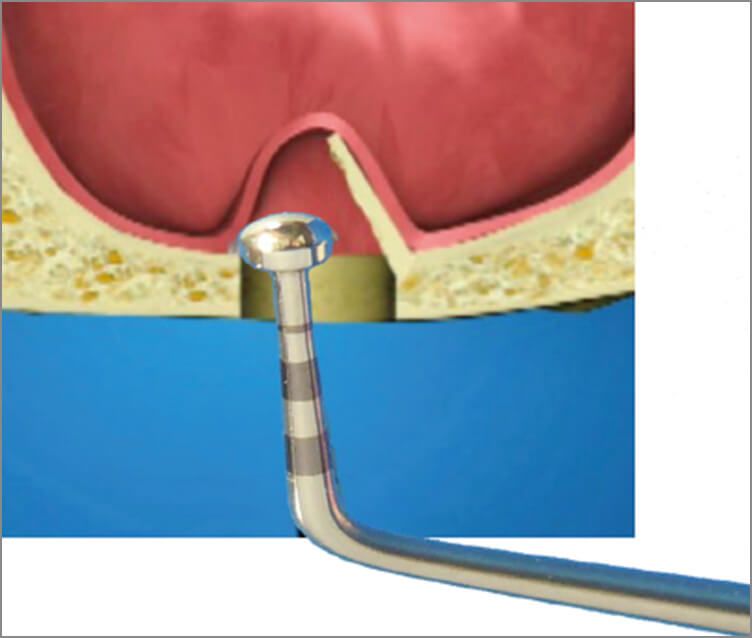

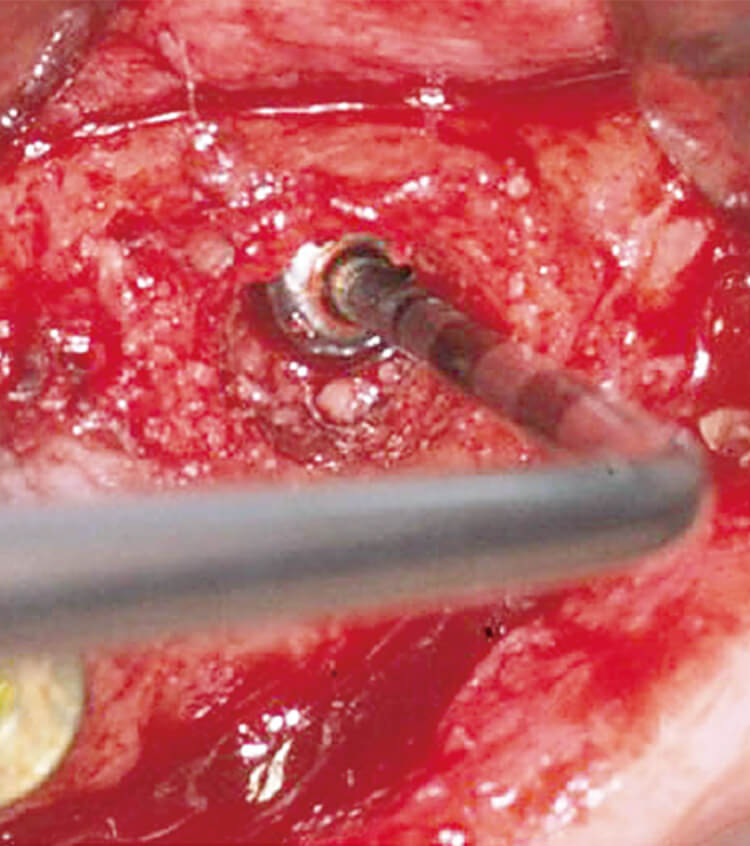

実際の剥離法を供覧する(図11~19)。Hatch Reamer®で愛護的に開洞後、インプラント窩の大きさに応じてGooseNeckの♯1か2を用いて最初の剥離を行う。この時、ヘッド部はラウンド形状になっているため洞底部粘膜は剥離したら上方にも充分行うことが次に行う剥離操作を易しくする。

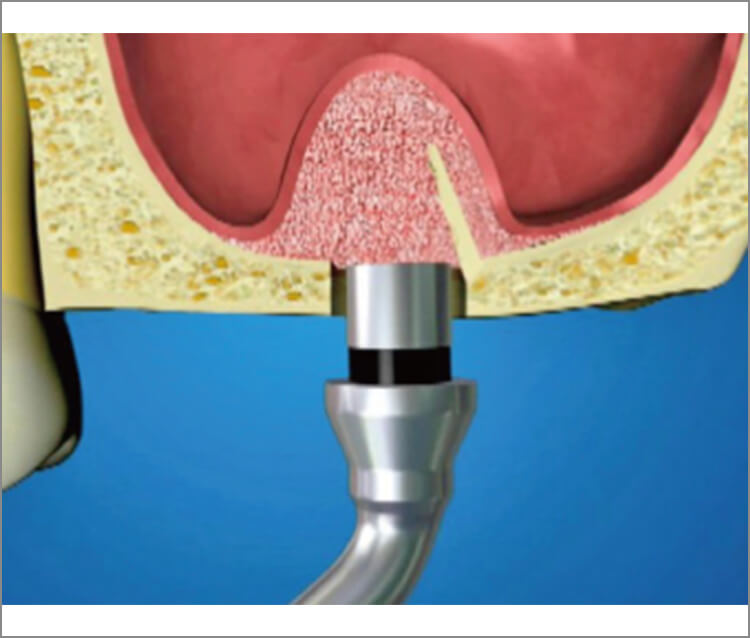

次に頰側口蓋側の剥離はLine Neck 2を用いて行うが、上顎洞の形態上、頰側は垂直的上方、口蓋側は鼻腔側水平的に行うことが肝要である。充分に剥離したらGoose Neckのコンデンス部で最初の骨補填材を填塞する(1回に約0.3g)。骨補填材を填塞したらLine Neck剥離子は使用しない。もし、剥離が不十分で補填材を填塞したときに挙上に力がかかる場合は、填塞後Goose Neckのヘッド部を使用して補填材を填塞しながら上方に剥離を進めることで粘膜損傷は予防できる。しかし、この時点では全くの盲目的操作である。したがって、Goose Neckのヘッド部で洞底部の周囲を剥離して上方へ押し上げる操作を繰り返すことで十分な挙上は可能である。これがSPIインプラント体を埋入した時にかかる粘膜緊張を緩和することになる。当院では骨補填材の填塞は3回と決めている。

図6 TM Sinus Lift Kit®

プロトタイプ1から3までを作成し完成に至るまで1年を要した。最大の特徴は近遠心用のLine Neck#1のほうが頰口蓋側#2より剥離しやすいようにネック部を3mm長く設計した。

Line Neck#1のネック部の長さは16mmで近遠心的な剥離が行いやすい

Line Neck#2のネック部の長さは13mmで頰舌的な剥離が行いやすい

図7 Line Neck:近遠心用と頰口蓋側用の両頭剥離子。それぞれが反対側を向いているため手の動きを変えることなく愛護的に剥離が可能。

図8 Goose Neckヘッド部の使用法開洞後ただちにGoose Neckのヘッド部を使い最初の剥離を行うが、のちに行う填塞量を考慮して充分な剥離を行う。

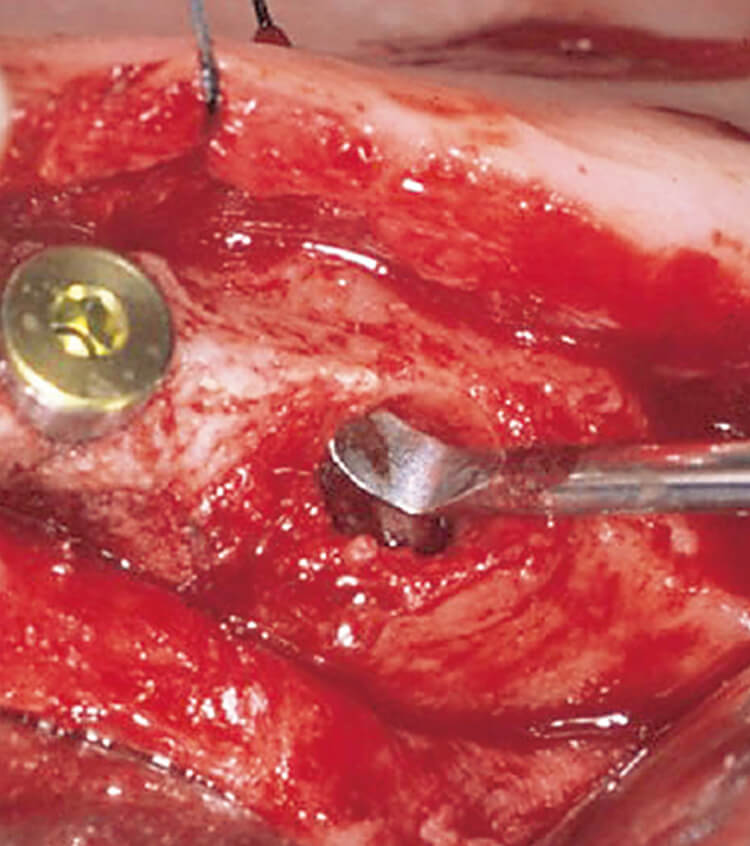

図9 Goose Neckコンデンス部の使用法

Goose Neckのコンデンサー部で補填材を周囲から押し込むように填塞する。

図10 Line Neck#1の使用法

Goose Neckで最初の剥離が終わったら直ちにLine Neckで次の剥離に移る。剥離しながら血管を切断し剥がすことで補填材を填塞しやすくする。

図11 剥離の手順

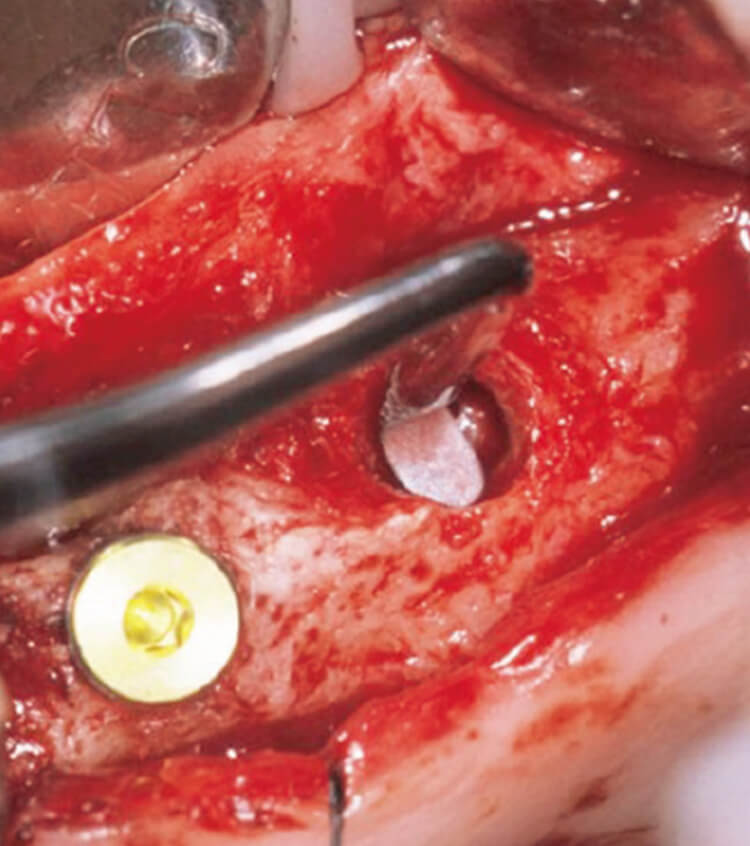

Hatch Reamer®で愛護的に開洞。矢印は遠心部に形成したHatch Bone。

図12 最初の剥離はGooseNeckのヘッド部で行う。洞底部に這わすように全周で行う。充分な剥離をしておくと後の追加剥離が容易。

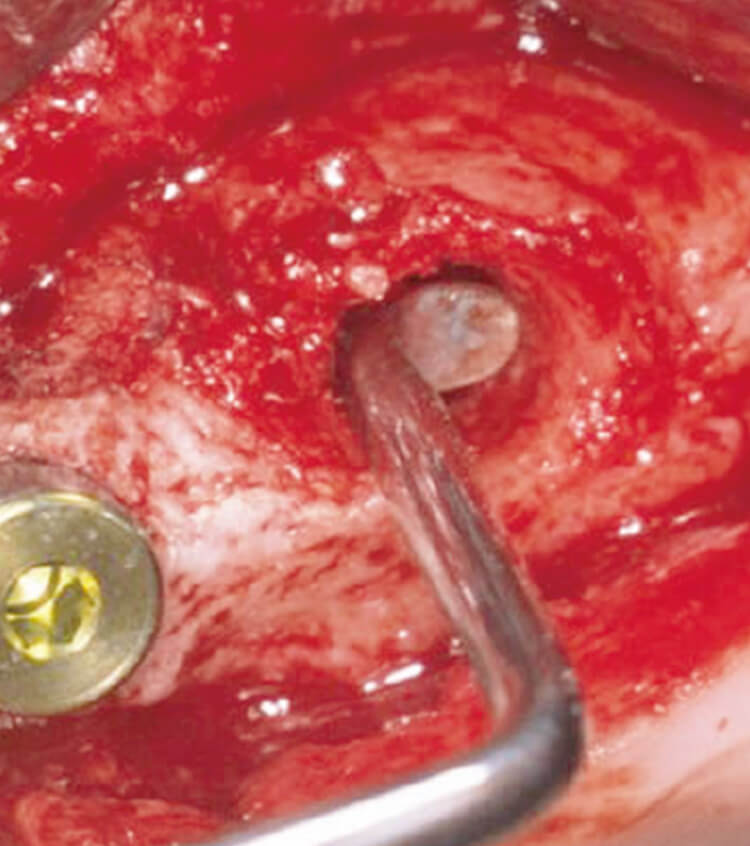

図13 次にLine Neck#1で近心から剥離。チップの先端を洞底部にはわせる。

図14 Line Neck#1で遠心を剥離。

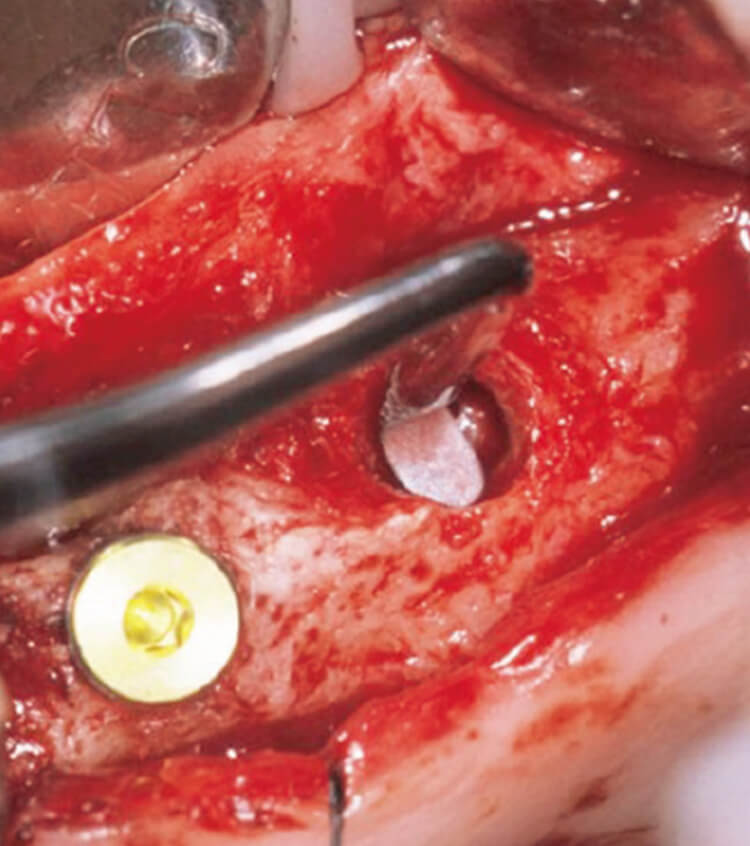

図15 Line Neck#2で頰側を洞側壁にそわして剥離。

図16 Line Neck#2で口蓋を剥離。PRFを填入する場合はこの剥離の後である。

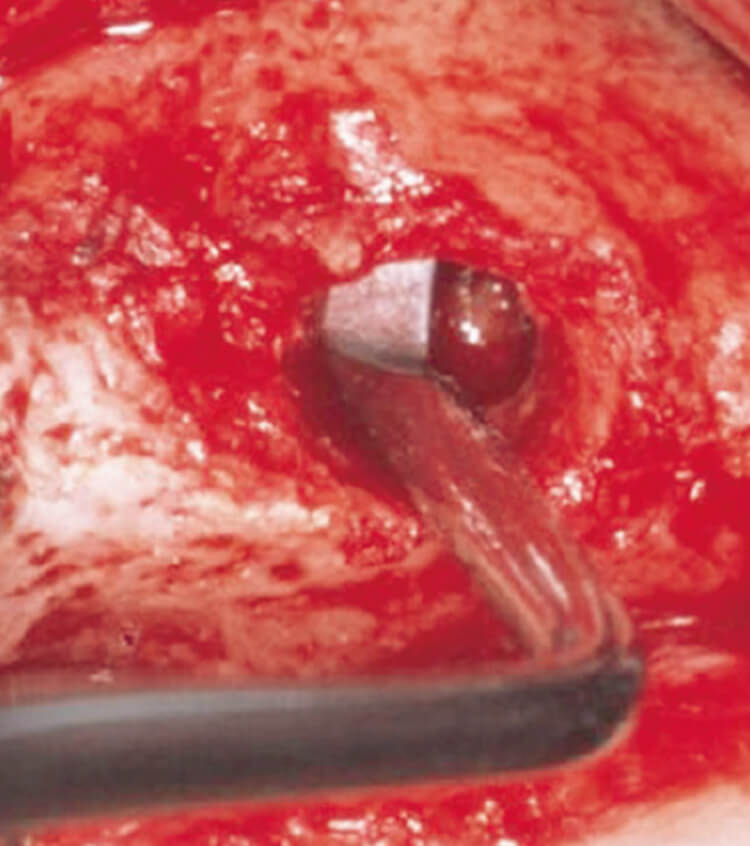

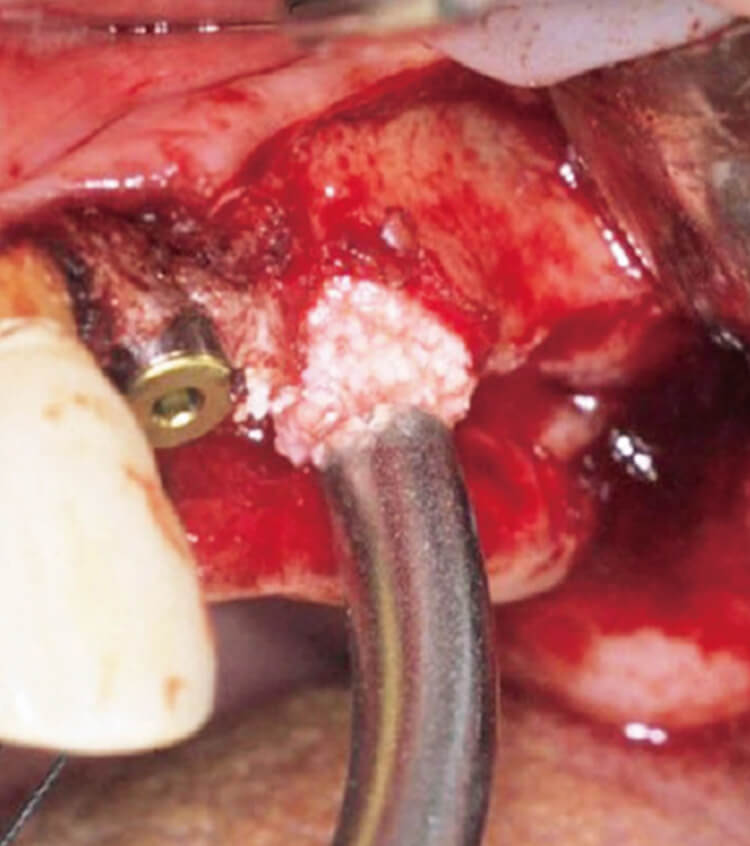

図17 骨補填材の填塞量は1回約0.3gで数回行う。洞内から引きながら填塞する。

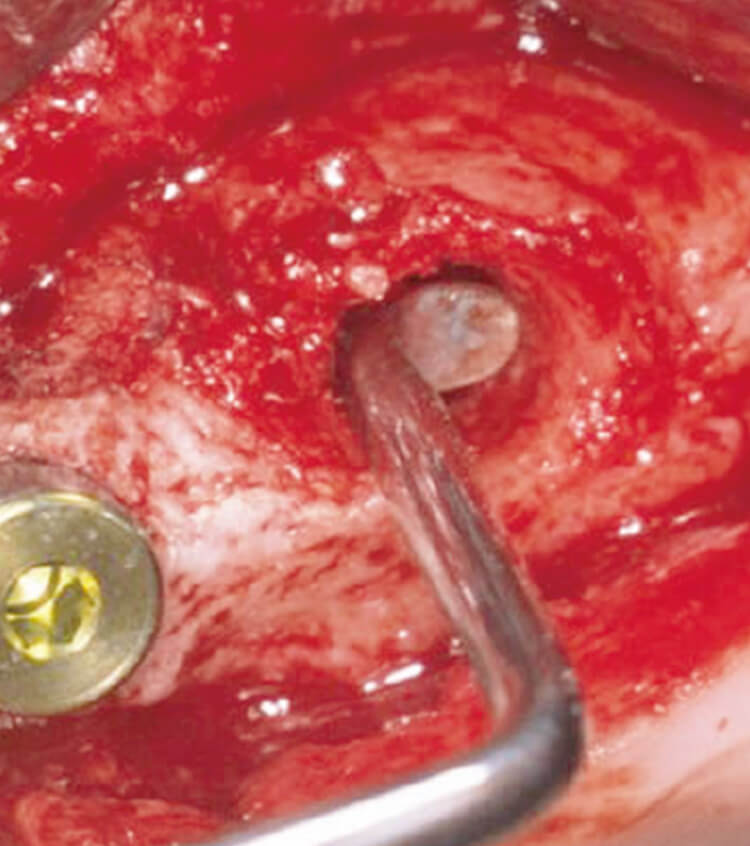

図18 Goose Neckのコンデンス部で填塞をしながら追加剥離。さらに填塞は数回に分けて行い填塞量は約1gが目安。填塞にはリフティングリーマー(右)も有効。

図19 インプラント体を埋入した鏡視下所見。挙上した上部にPRFが確認できる。

5.最難度症例Class1(RBH0-3mm) の戦略法

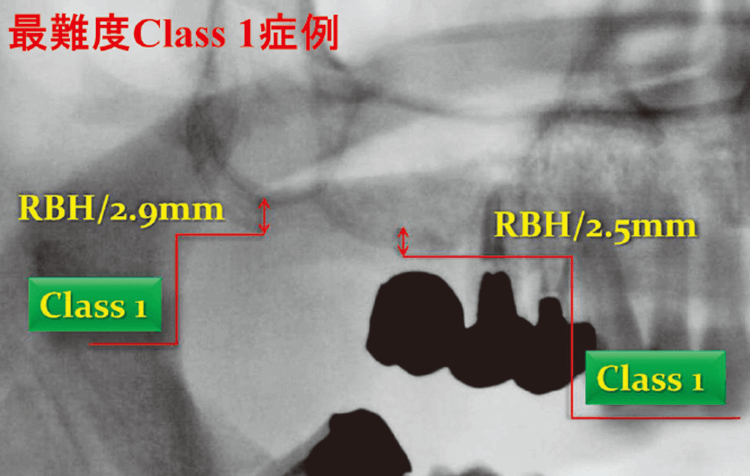

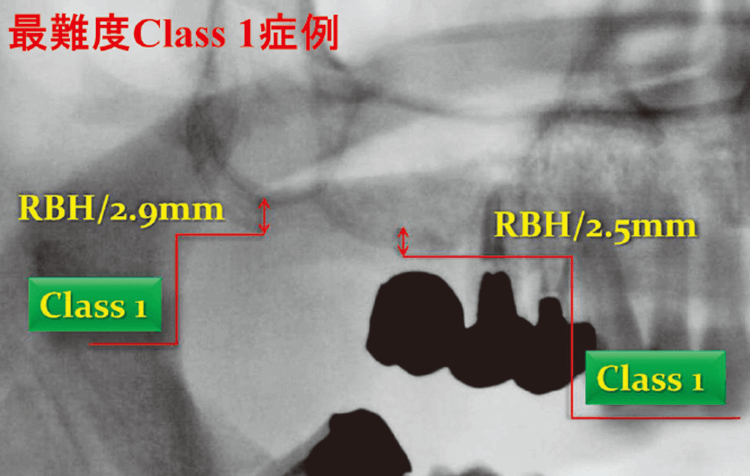

埋入部位の歯槽頂から洞底部までの骨距離を当院ではVertical Residual Bone Height(以下RBH)とし、この距離が0-3mmをClass1、4-6mmをClass2、7-9mmをClass3、10mm以上をClass4。難易度は順に4→3→2→1である。

Class1症例の埋入本数の制限は1~2本である。これ以上になると経側方上顎洞挙上手術を選択すべきである。本数制限の原因は、上部構造体のかかる力に耐えがたいためである。

■症例供覧

Class1(RBH;3mm:難易度Level 4)

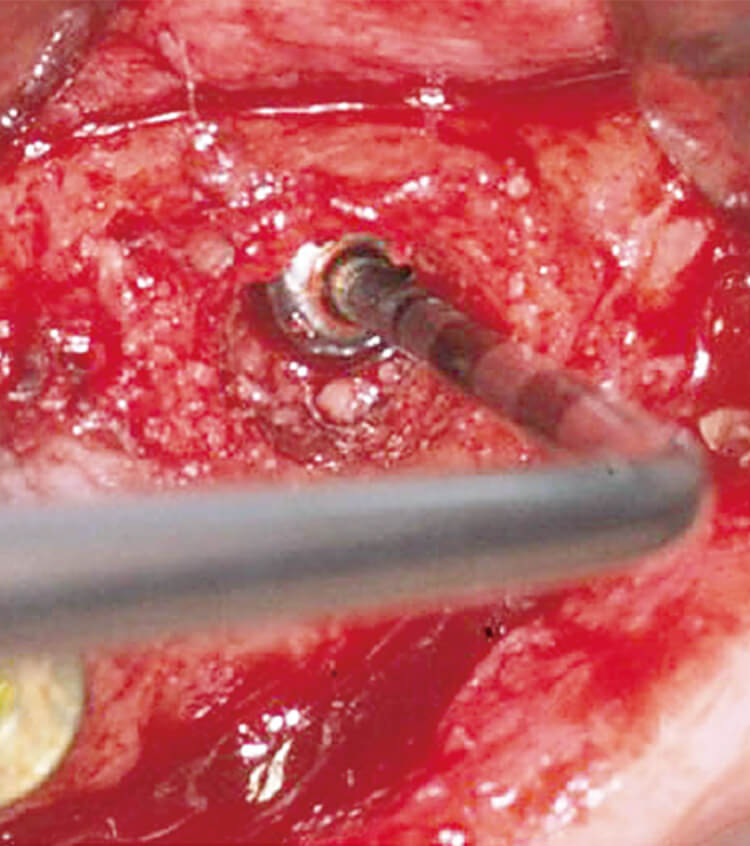

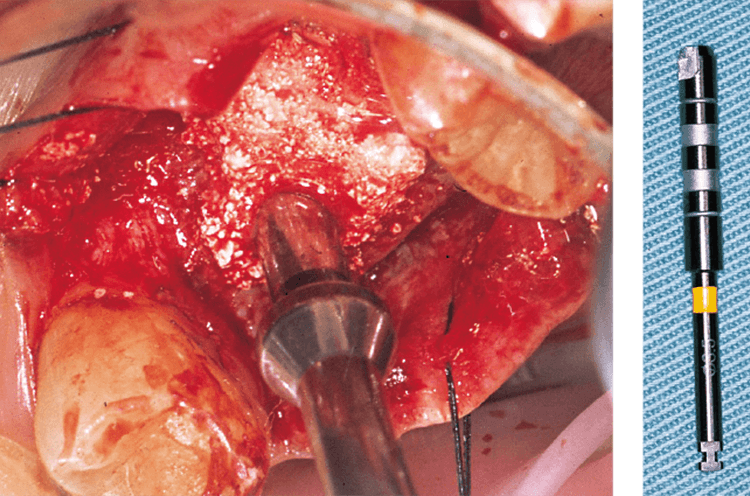

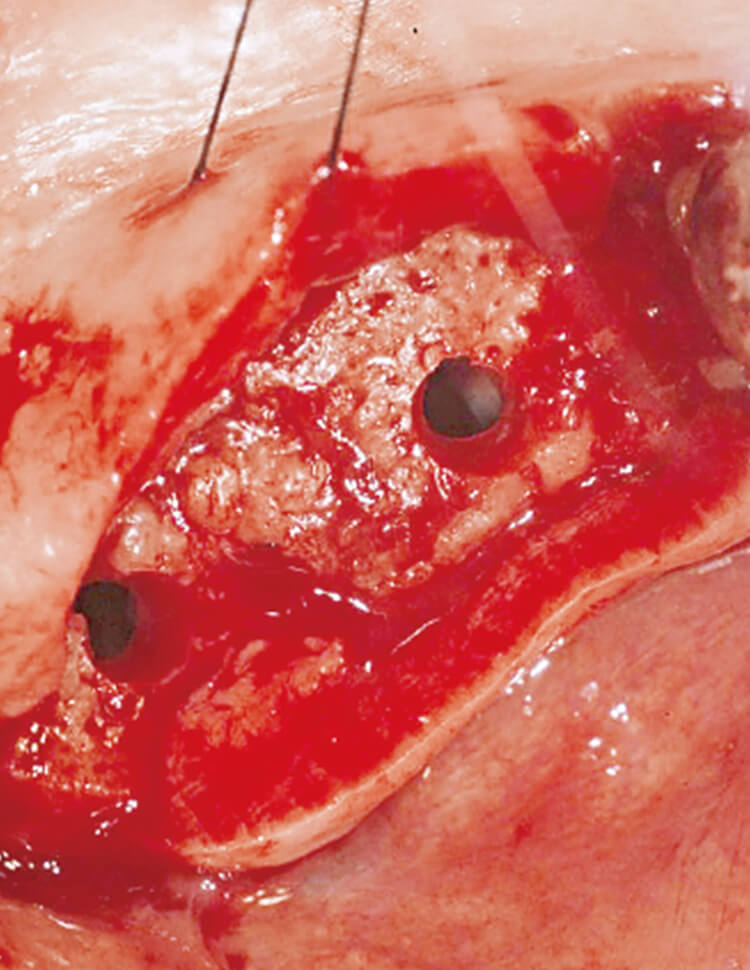

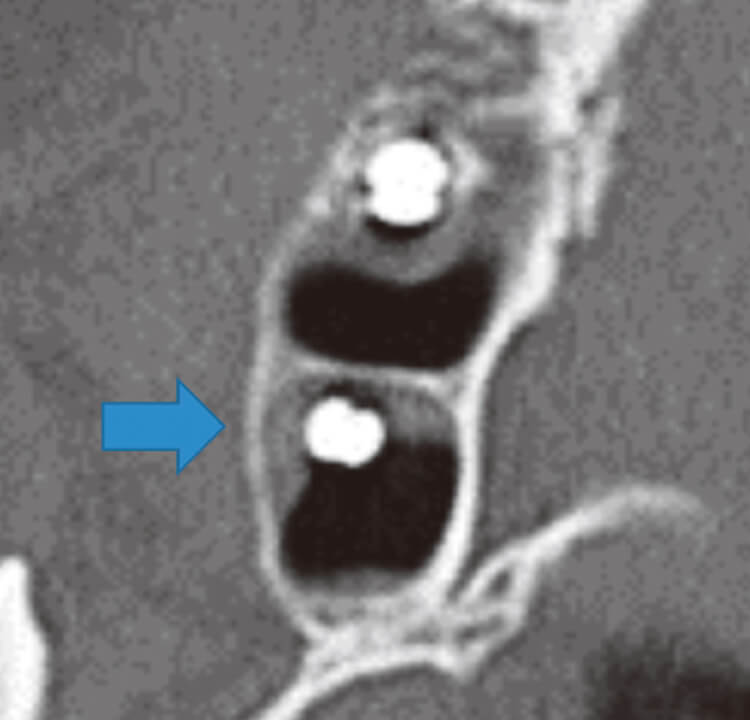

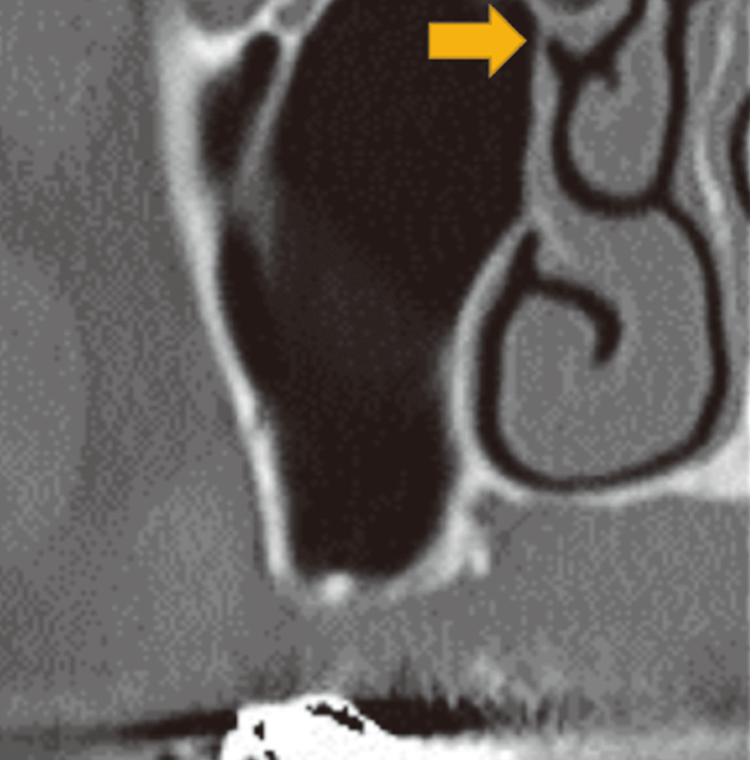

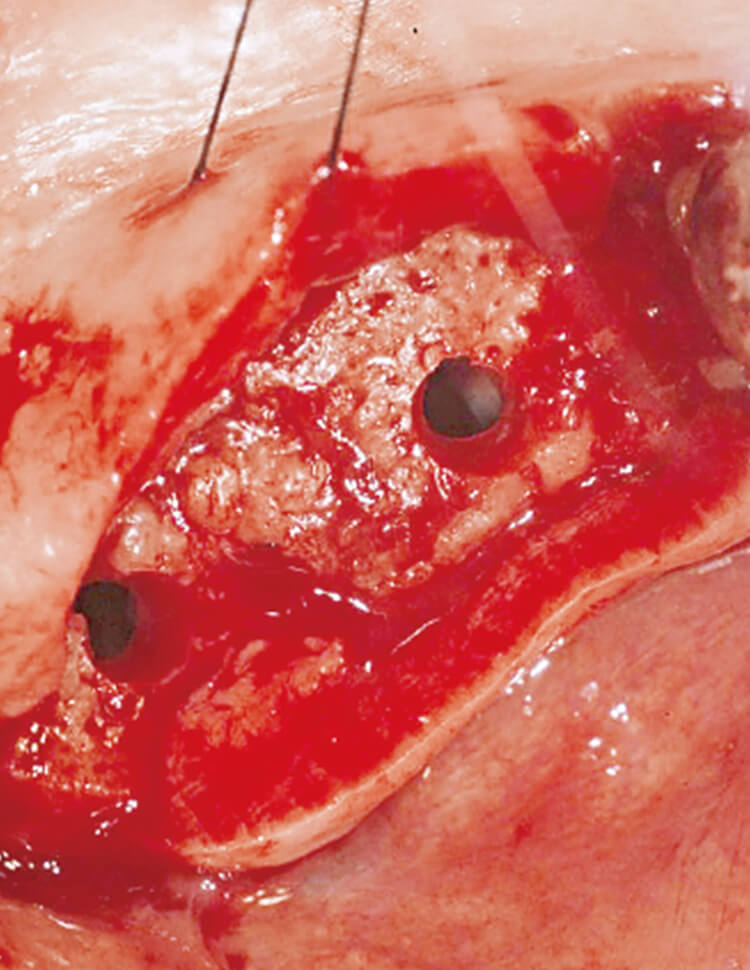

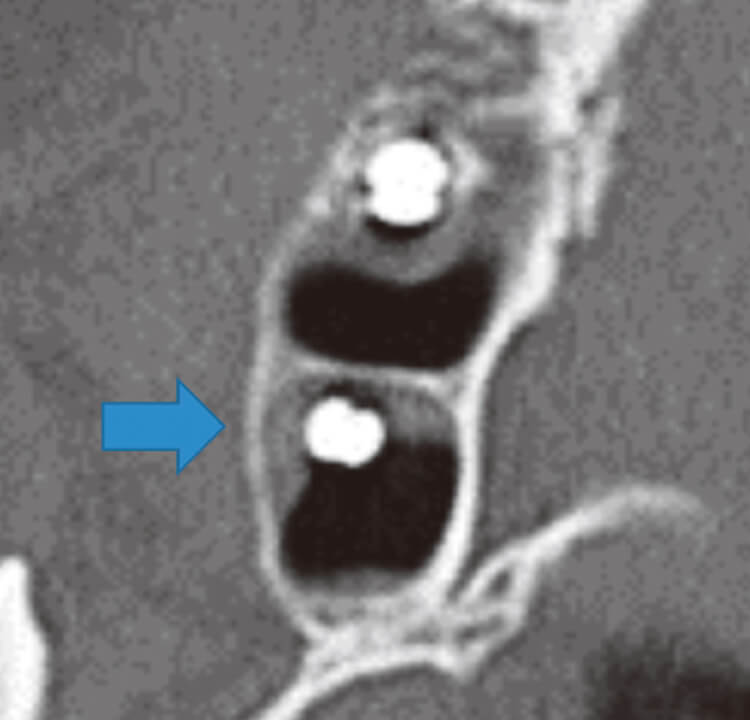

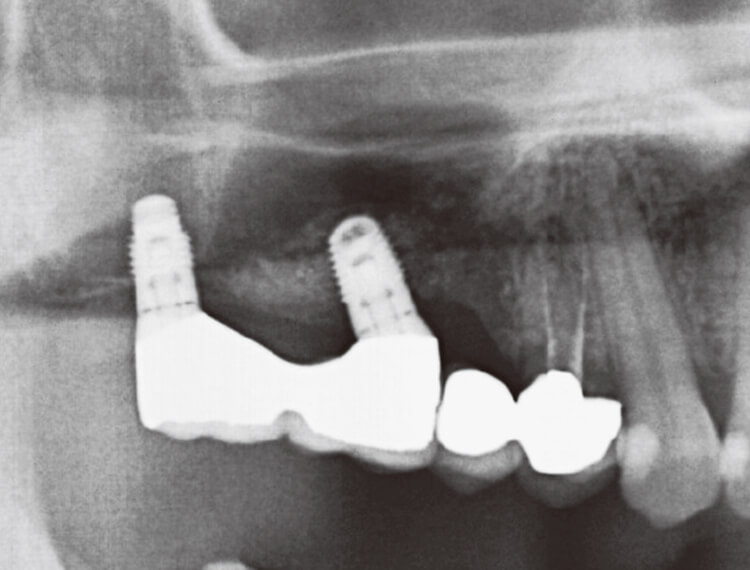

当院の難易度分類ではRBHの3mm以下の症例はLevel4に相当する(図20、21)2)。上顎洞は隔壁で完全に分離されていて前方洞に1本後方洞に1本を埋入した。前方のRBHは2.5mm、後方が2.9mmである。こういう症例こそがHatch Reamer®とTM Sinus Lift Kit®を組み合わせた手術であろう。直径3mmのラウンドバーを用いてインプラント窩を形成する。埋入予定のインプラント体の直径が4mmであるため3.5mmのHatch Reamer®で開洞した(開洞には1本のHatch Reamer®しか使用しない)。Goose Neck のヘッド部で最初の洞粘膜を剥離し、Line Neckネックで近遠心、頰口蓋側を充分に追加剥離を行った(図22)。鏡視下所見で洞粘膜が比較的厚かったため補填材の吸収することを苦慮して3回に分けて約0.8gを填塞しインプラント体を埋入した(図23)。術後の水平断CTでは17は隔壁前方を支えとして利用した。2次オペは3ヵ月で行い(図24)、4ヵ月後に上部構造体を装着した(図25)。なお、当院ではClass1症例では全例にPRFを填入して骨化を期待している7)。ここでなぜRBHが3mmであってもインプラント体と骨は結合する結果を導く上顎洞挙上手術は予後が良いのかを少し考えてみよう。

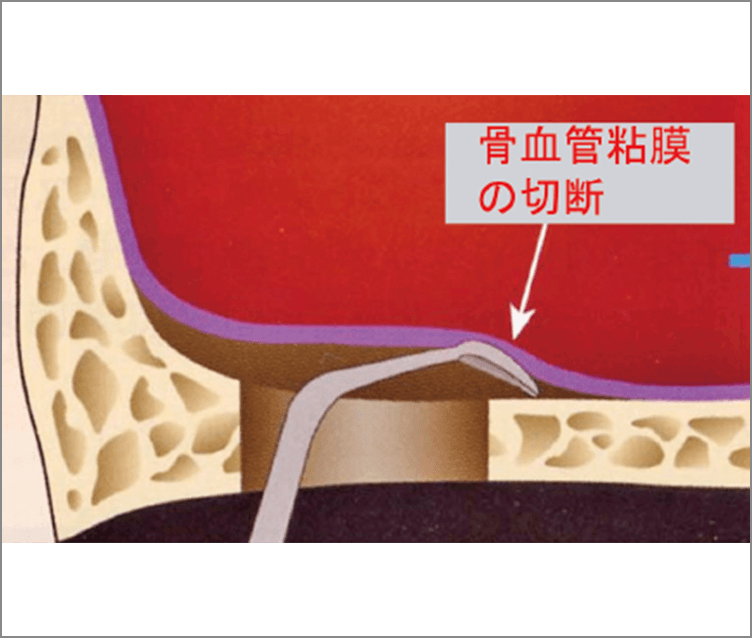

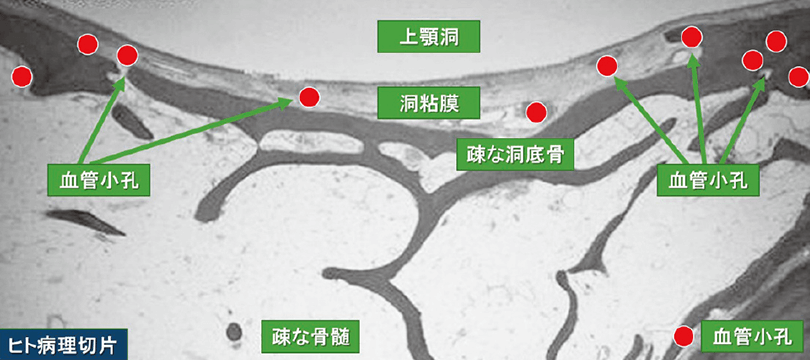

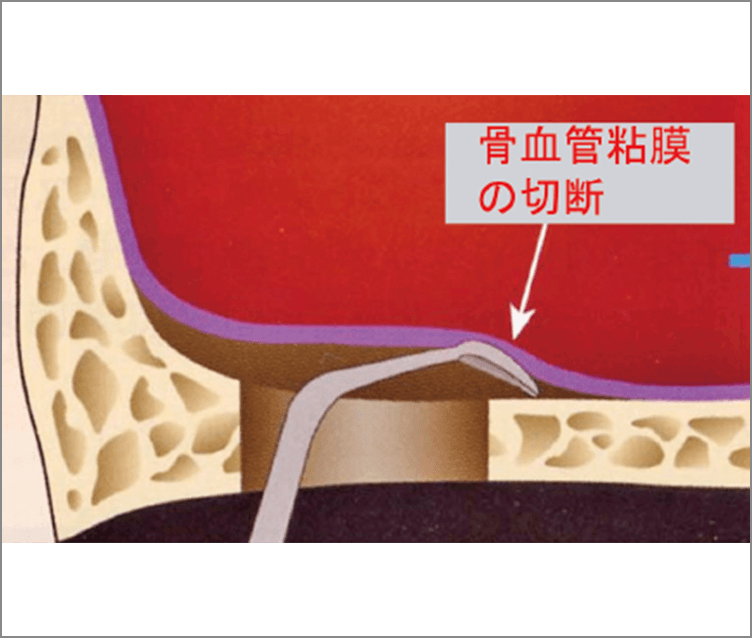

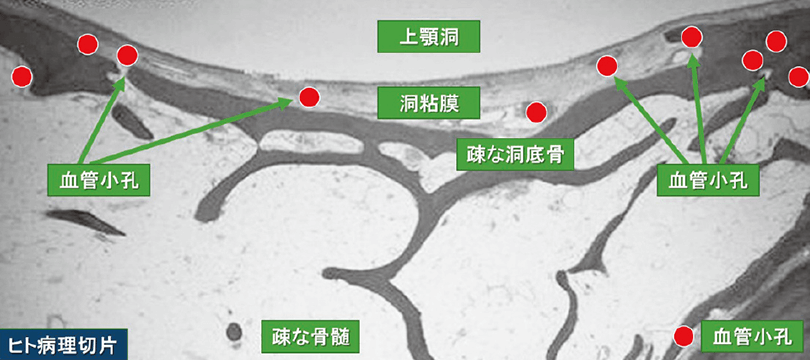

解剖学的に洞底部骨には洞粘膜に栄養を供給する血管(栄養血管という)と血管孔が多数存在する。これが洞底部粘膜が洞底部骨と強固に癒着している原因である。実際に剥離をしていて困難な部位の存在を感じたことがある。それは、比較的太い栄養血管を切断している時である。ここを煩雑に扱うと洞粘膜は簡単に損傷する。したがって剥離後の出血を挙上内に貯めておくことが重要でここにピンホールの穿孔があった場合せっかくの骨の再生に悪影響が出てインプラントと骨は結合しないのである。つまりインプラント体を支える骨再生の源は挙上内に溜まった出血した血液なのである(図26)

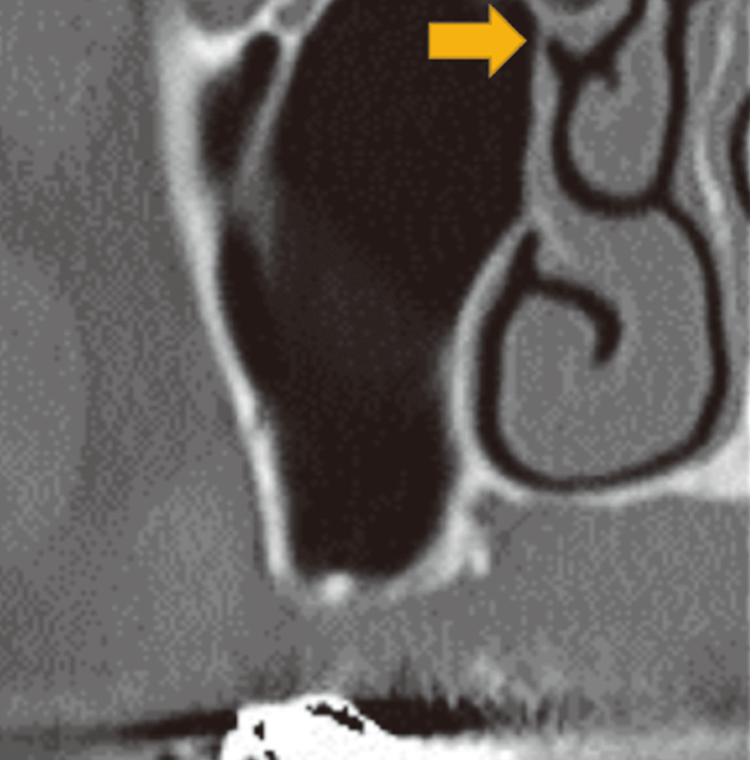

図20 埋入部位のRBHは16→2.5mm、17→2.9mmと最難度である。

図21 前額断CT。洞内に炎症所見はなく、自然孔は開存し経歯槽頂上顎洞挙上手術の適応である( )。

)。

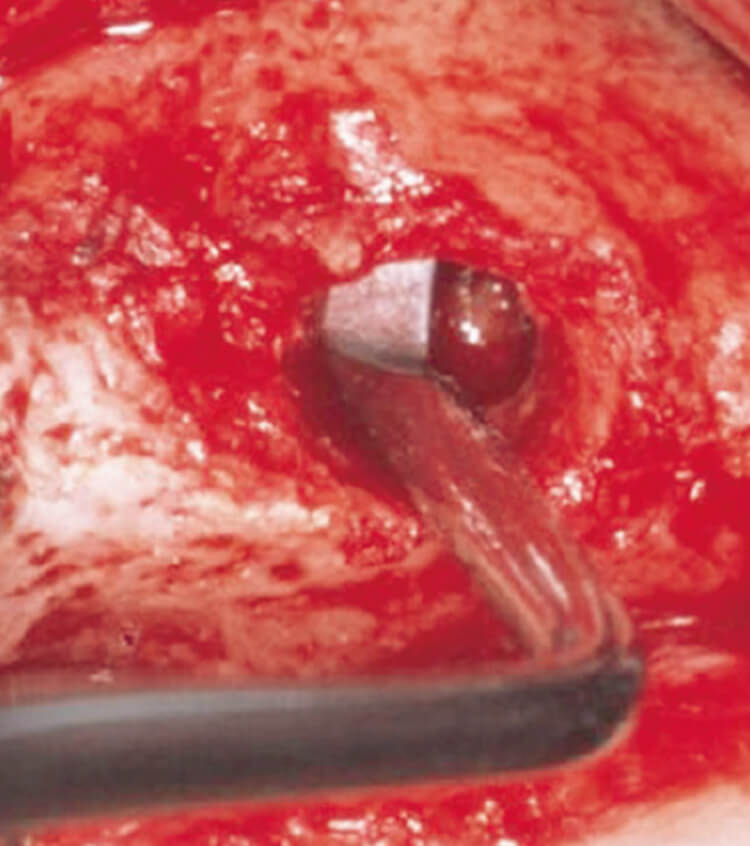

図22 Hatch Reamer®にて開洞。Line Neckにて1cm挙上した洞内。洞粘膜を直視。

図23 16部の鏡視下所見。厚く弾力性のある洞粘膜であり十分に補填材を填塞し挙上した。

図24 術後の水平断CT。17は前方の隔壁に接して埋入できた( )。

)。

図25 術後1年のオルソパントモグラフィー。16部の補填材はやや吸収傾向だが感染はない。

図26 血管小孔を介して洞底部骨を貫通する栄養血管。TMサイナスリフトキットで剥がすことで骨再生に重要な出血を促す。

6.まとめと展望

一時期、過熱報道からインプラントの低迷期があった。しかし、昨今インプラントロジストが真摯に治療を行うようになったため成功率が少しずつ上昇したように感じる。この機会でさらに上方へと転じなければいけない、そのためには、まず、症例分析に時間を費やし、インプラント周囲炎にならないように術者が力量を自覚して手術を行うべきである8~10)。

今日、インプラント手術関連器具で最も改良のスピードが速いのは経歯槽頂上顎洞挙上手術に用いる器具である。手術の進歩は麻酔と術者オリジナル器具の進歩と言われるようにいかにして手術時間を短縮するか否かで病悩期間にも影響を及ぼしている。

私は、以前からソケットリフト法の曖昧な手術法に疑問を抱き内視鏡を導入した。また、適切な剥離子が存在しないまま手術を行いつつこれも大きな疑問となっていた。こうして、私は真剣に本法の核心に迫ることにした。TM Sinus LiftKit®は2回剥離法器具とも言える。GooseNeck のヘッド部を用いて最初の上方への剥離が可能となり、Line Neckで洞底部の追加剥離を行う画期的な方法である。また、填塞用のヘッドもヘッド部より直径を小さく細工した。特にLine Neckの近遠心剥離用は頰口蓋側より3mmだけネック部分を長くした。このように、細部にまで凝ったデザインにしたのは、若いインプラントロジストから年配者に至るまで安全で愛護的に経歯槽頂上顎洞挙上手術を行って欲しいという思いからである。

- 1) 公社)日本顎顔面インプラント学会学術委員会トラブル調査作業部会編:「インプラント手術関連の重篤な医療トラブルについて」. 顎顔面インプラント誌2012;11:31-39.

- 2) 室木俊美:−基礎から学ぶ− 経歯槽頂上顎洞挙上手術の原理と法則. 第1版. 京都;永末書店. P1-117. 2014.

- 3) 西多直規、室木俊美:ソケットリフト法を応用したインプラント埋入症例に関する臨床的検討. 日口腔インプラント誌 2005;18:415-424.

- 4) 室木俊美、西田直規:上顎臼歯部に対する口腔インプラント治療の手術法に関する臨床的検討. 顎咬合誌2005;25:173-178.

- 5) 室木俊美:内視鏡から明らかになった新しいInternal Sinus Lift法−サイナスエレベーションに骨移植は必要か? 日本歯科評論 2011;71:115-124.

- 6) 室木俊美:内視鏡下におけるPiezosurgery®を用いた新しいソケットリフト法. Quintessence Dental Implantology 2010;17:45-56.

- 7) 室木俊美:PRF(Platelet Rich Fibrin)膜を応用した安全・安心な経歯槽頂上顎洞挙上手術:内視鏡による窩洞用器具の比較検討を踏まえて. Quintessence Dental Implantology 2012 ;19:35-46.

- 8) 室木俊美、西多直規:口腔インプラント治療の早期型異常に関する臨床的検討−特異的なエックス線像を認めた症例−.日口腔インプラント誌2003;16:513-520.

- 9) 室木俊美:病期別インプラント周囲炎の臨床細菌学的研究. 石川県歯科医師会. 石歯学報誌 2014;3:1-11.

- 10) 室木俊美:インプラント周囲炎の臨床細菌学的検討. −新分類に基づく抗菌薬選択の基準−. 歯科医療 2008;22:40-50.

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Dental Talk Special 審美修復治療の新たなる展開 審美修復治療の動向とマテリアルの最新トレンド

- Trends Special 新しいレジン強化型グラスアイオノマーセメント「アドシールド® RM」について

- Trends Make Teeth Alive

- Clinical Report 前歯部直接覆髄が変わる BioMTA セメントが変える

- Trends 歯科用分離材「ウォッシャブルセップ」 ~口腔内で使用できる水溶性の分離材~

- Clinical Report 日常臨床に接着を活かす ―根管治療への接着の応用―

- Clinical Report 剥離子TM Sinus Lift Kit®を用いた低侵襲・経歯槽頂上顎洞挙上手術法 ~盲目的手術を解消するためには~

- Clinical Report 即時荷重におけるオステルISQ アナライザの有効利用

- Field Report 診断機能にとどまらないより効率良く精確な治療を実現するための支援ツール

- Technical Report カタナチタンアバットメントを用いた臨床的メリット ―カタナチタンアバットメント模型送付によるオーダー手順―

- Clinical Hint 歯科衛生士ができるお口の健康づくりシリーズその3「機能性ガム」と「オーラルアプライアンス」の歯科活用

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。