161号 SUMMER 目次を見る

■緒言

前歯部の補綴治療を行っていくうえで、補綴装置の美しさだけでなく、健康な歯肉を維持しやすい状態に変えていくことや、歯肉状態を改善し、美しい歯肉を取り戻すことは大切なことと考えられる。そのために必要なこととして、歯頸線の位置が左右対称で整っていることは、セルフメインテナンスを行ううえでも、審美的な観点においても大切な要素のひとつとなる。その反面、術前の歯頸線の位置の不調和の改善を解決することは困難な場合も多い。

術前の歯頸線に歯肉退縮や歯列不正などの問題がある場合、その状態をどのように改善し、どのように調和させて補綴治療を行っていくのかについて考察を行いたい。歯頸線の位置を変えていくには、矯正治療、Gingivectomy、骨削合を伴うCrown Lengthening、ApicallyRepositioned Flap、ConnectiveTissue Graft、Guided Bone Regeneration、Ovate Pontic 等の様々な治療方法がある。今回、その中で、Gingivectomyでできること、および、Gingivectomyのみで対応が可能なのか、骨削合を伴うCrown Lengtheningが必要となるのかについての診断とそれぞれの適応症、使用するSurgical Guide とその術式について考察していきたい。

■Gingivectomyの診断のポイント

歯冠長を延長するための手術としては、Gingivectomy、骨削合を伴うCrownLengthening、Apically Repositioned Flapがある。では、それらの術式をどう選択すれば良いのか、2つの診断のポイントを示す。

1. 術後の角化歯肉の幅

術後の角化歯肉の幅が2mm以上残る場合は、Gingivectomyの適応となる(図1)1)。

歯肉切除後の角化歯肉の幅が2mm以下となる場合は、Gingivectomy は非適応で、Apically Repositioned Flapが適応となる1)。

2. Biologic Width

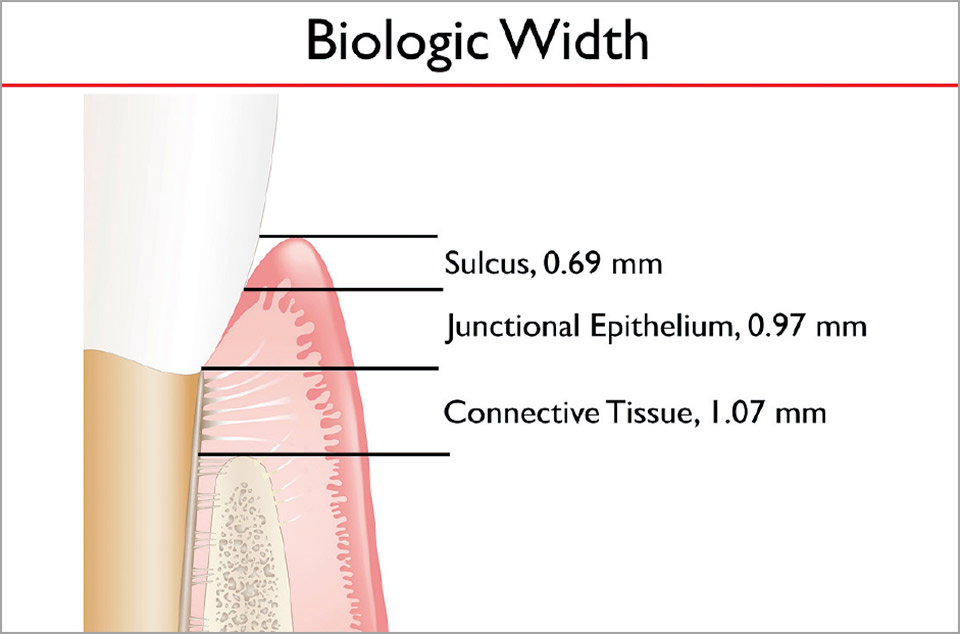

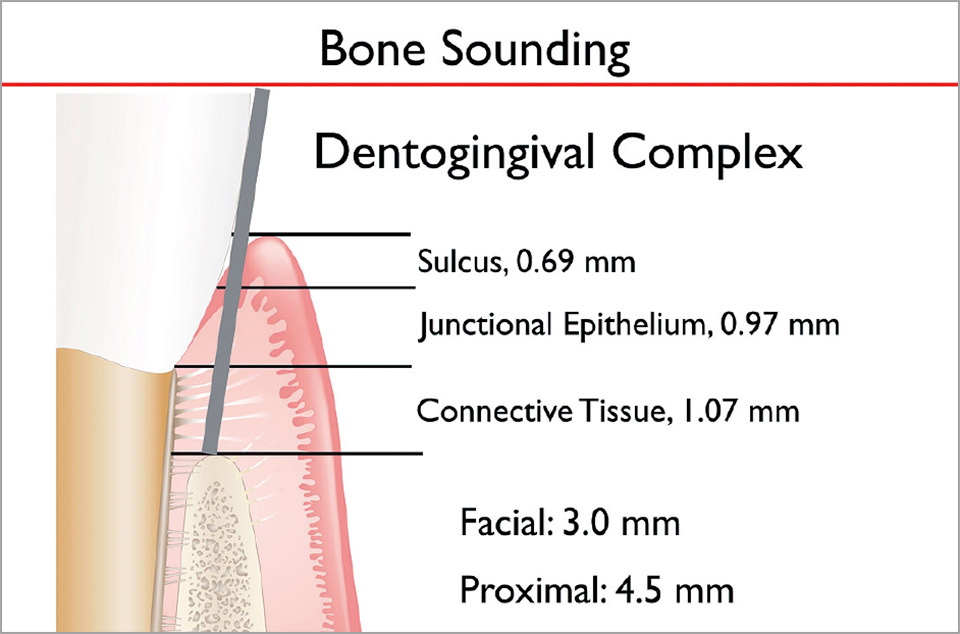

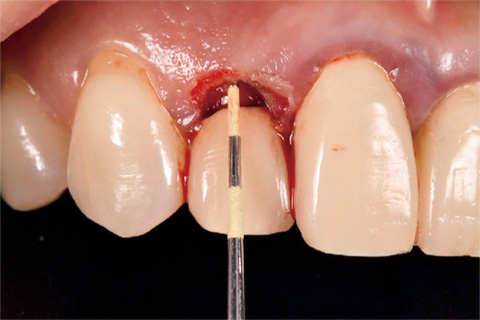

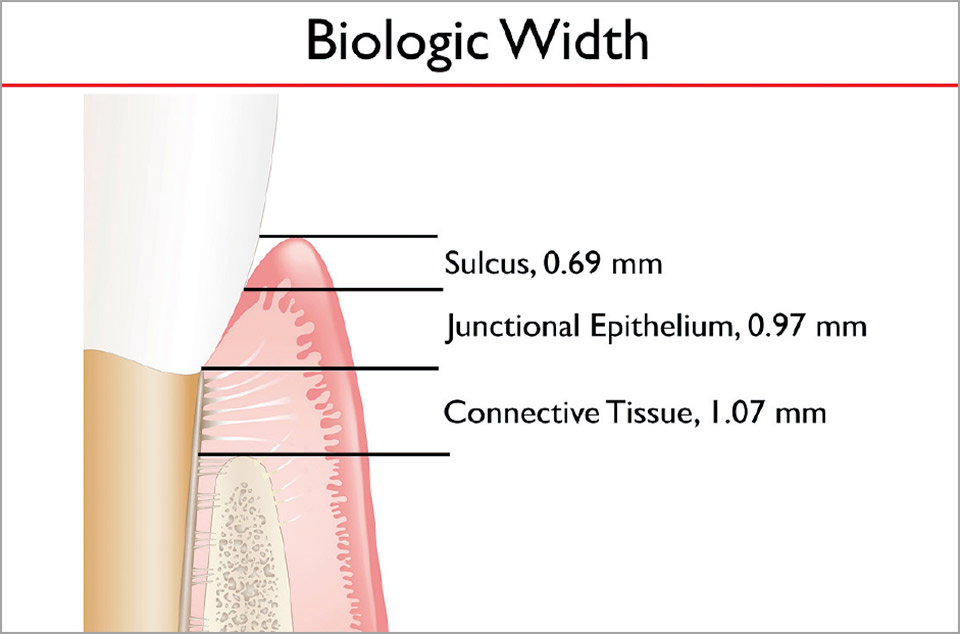

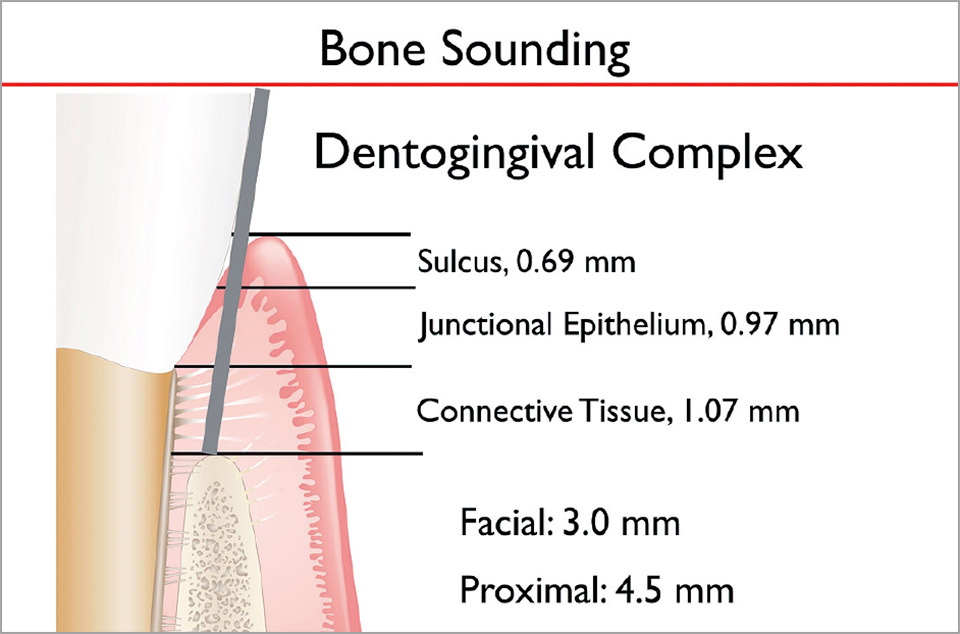

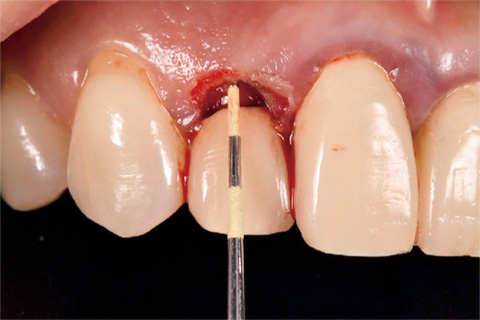

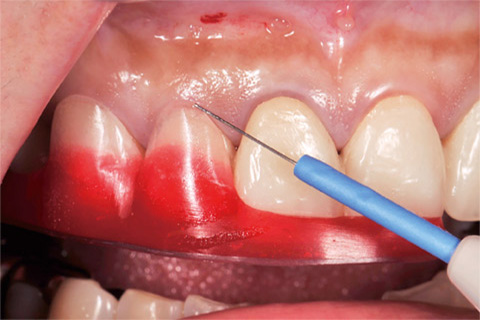

Biologic Width 2, 3)(図2)は、歯肉溝、上皮付着、結合組織付着より構成される。Gargiuloらは、上皮付着、結合組織付着の合計の約2mmのみをDentogingivalJunctionと定義している2)。こちらをBiologic Widthと表することもあるが、本論文ではNevinsらの歯肉溝も含めた組織をBiologic Widthとする3)。BiologicWidthは、Pocket Probing ではなく、麻酔下でのBone Sounding で測定を行う(図3)。

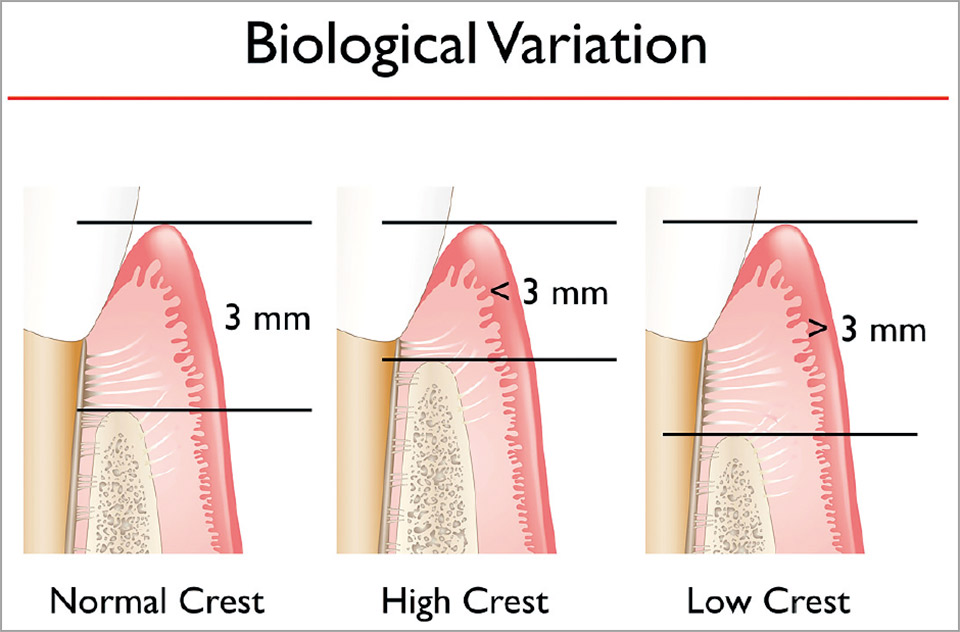

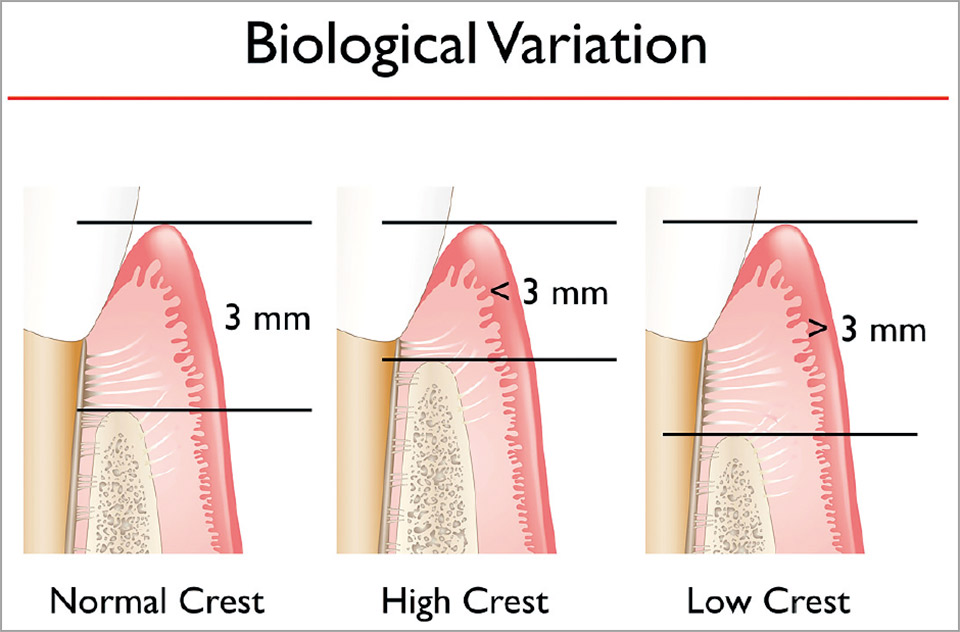

Koisらは、Biologic Widthには以下の3つのバリエーションが存在すると提案した(図4)4, 5)(KoisらはDentogingivalComplexと定義している)。

Biologic Width 3mmのNormal Crest

Biologic Width 3mm以下のHigh Crest

Biologic Width 3mm以上のLow Crest

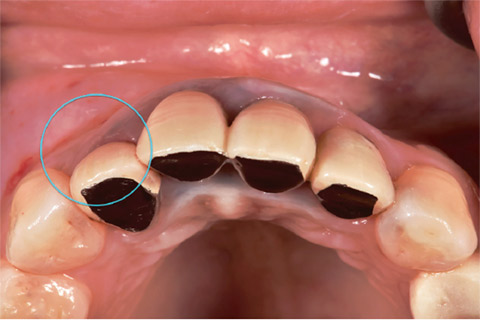

これらのバリエーションの中では、Low CrestがGingivectomyの適応となる1)。ただ、唇側骨に欠損がある場合は禁忌症となるので注意して頂きたい。それに対し、Normal CrestとHigh Crestに歯冠長延長術を行う場合は、骨削合を伴うCrown Lengtheningが適応となる1)。また、Biologic Width のバリエーションのそれぞれの割合は、NormalCrestが85 %、High Crestが2%、LowCrestが13%と報告されている4, 5)。しかし、Gingivectomy が適応症となる歯は、この13%のみではない。他の歯がNormal Crestであっても、口蓋側に転移した歯には部位特異的にLow Crestが存在しやすい(図5)。術前と術後のBone Soundingの結果を示す(図6、7)。術前はLow Crestで、術後にNormalCrestとなっていることに注目して頂きたい。

■臨床のポイント

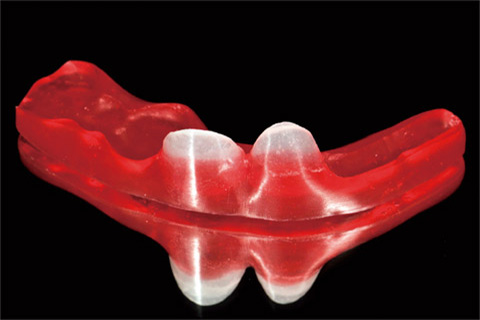

Surgical Template の使用

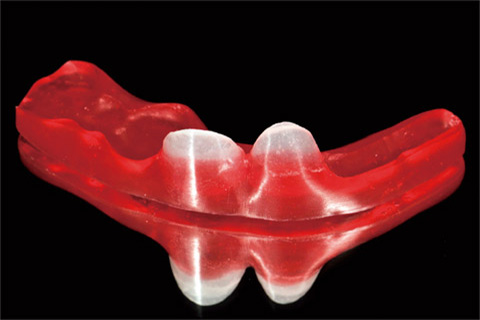

中切歯、側切歯、犬歯のGingival Zenith(歯頸線の頂点)は、それぞれの歯の中心軸に対して遠心の方が歯根側に位置し、左右対称ではない。左右対称ではない歯頸線のGingivectomyをフリーハンドで行うことは、非常に難易度が高い処置となる。また側切歯や犬歯にGingivectomyを行う場合、対象となる反対側の歯と隣接していないため、より難易度は高くなる。そのため、Gingivectomyを行う前にDiagnosis Wax Up よりSurgicalTemplate を作製し(図8)、それを用いることで、Gingivectomyはより予知性の高い術式となる。フリーハンドで引いた直線と、定規を用いて引いた直線の違いと同じである。

-

図1 術後の角化歯肉の幅が2 mm 以上残るかどうかを術前に確認する。

-

図2 Biologic Widthは、歯肉溝、上皮付着、結合組織付着より構成される。

-

図3 Biologic Widthは、麻酔下でのBone Soundingで測定を行う

-

図4 Biologic Widthには3つのバリエーションが存在する。

-

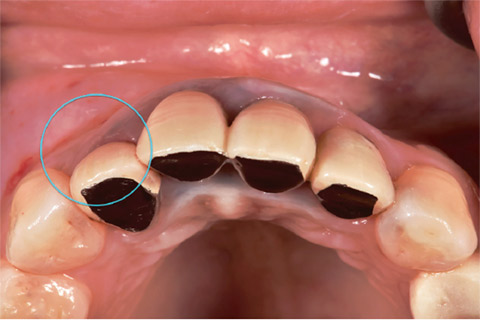

図5 口蓋側に転移した歯には部位特異的にLow Crestが存在しやすい。

-

図6 術前のBone Soundingの結果。術前はLow Crestを示す。

-

図7 術後のBone Soundingの結果。術後はNormalCrestとなっている。

-

図8 Diagnosis Wax Up よりSurgical Template を作製。

■症例

44歳の女性で、審美障害を主訴に来院された(図9〜11)。左右の歯冠幅の非対称、側切歯と犬歯間のスペース(図12)、歯冠の変色、犬歯のアンテリアガイダンスの欠如の問題があり、それらの問題を解決するために6前歯の補綴治療を提案し、同意して頂いた。

現状の歯頸線の位置で、最初のProvisionalRestoration の装着を行った(図13)。右側の側切歯と犬歯の歯頸線が歯冠側に位置し、6前歯の歯頸線の位置が、左右非対称であることが認められた。

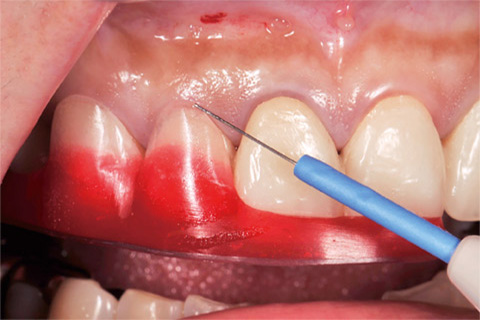

その後、Diagnosis Wax Up より作製したSurgical Template を用いて(図14)、電気メスおよび#390のメスにてGingivectomyを行った(図15、16)。6前歯の歯頸線が左右対称となっていることに注目して頂きたい(図17)。Gingivectomyを行った後、#390のメスを用いて上皮付着と結合組織付着の切断を行った(図18)1)。この処置を行うことで、BiologicWidth の術後の歯冠側への後戻りを防いでいる。

術後3ヵ月で2nd Provisional Restorationを装着した状態を示す(図19、20)。6前歯の左右対称な歯頸線の位置と、健全な歯周組織が認められた。その後、歯周組織の安定後に、最終形成を行った(図21)。最終印象前の歯周組織の咬合面観を示す(図22)。側切歯と犬歯の歯頸部歯肉の厚みの左右差に注目して頂きたい。初診時に右側の歯頸線の位置が根尖側よりだったのは、右側の辺縁歯肉に厚みがあったことによる。

補綴装置の装着後の状態(図23〜26)、および補綴装置装着2年の状態を示す(図27)。GingivectomyとProvisionalRestoration で設定した6前歯の左右対称な歯頸線の位置と、健全な歯周組織が維持されていることが認められた。

-

図9 初診時顔貌。 -

図10 初診時スマイルライン。 -

図11 初診時前歯部正面観

-

図12 初診時前歯部側方面観。

-

図13 1st Provisional Restoration。6前歯の歯頸線の位置が左右非対称である

-

図14 Diagnosis Wax Up より作製したSurgical Templateを装着

-

図15 電気メスおよび#390のメスにてGingivectomyを行った。

-

図16 Gingivectomyの術後。

-

図17 6前歯の歯頸線が左右対称となっていることに注目して頂きたい。

-

図18 #390のメスにて上皮付着と結合組織付着の切断を行った。

-

図19 術後3ヵ月の2nd Provisional Restoration。6前歯の歯頸線の左右対称性が維持されている。

-

図20 術後3ヵ月の前歯部側方面観。歯周組織は安定している。

-

図21 歯周組織の安定後に、最終形成を行った

-

図22 歯周組織の咬合面観。歯頸部歯肉の厚みの左右差に注目して頂きたい。

-

図23 補綴装置装着後の顔貌。

-

図24 補綴装置装着後のスマイルライン。

-

図25 補綴装置装着後の前歯部正面観。

-

図26 補綴装置装着後の前歯部側方面観

-

図27 補綴装置装着後2年の前歯部側方面観。歯周組織が維持されている。

■結論

Gingivectomy の術式のポイントを以下にまとめる。

- Gingivectomy後の角化歯肉の幅が2mm 以上

- Gingivectomy後のBiologic Width の幅が3mm 以上

- Surgical Templateの使用

【謝辞】

今症例で技工を担当して頂いた旗手勝浩氏(Ippin Dental Laboratory, Inc.)、そして、メインテナンスを担当している当院歯科衛生士の長内香織、千葉絵里子に心より感謝の意を表する。

- 1)Zuhr O and Huzeler M, Plastic-EstheticPeriodontal and Implant Surgery:A Microsurgical Approach, QuintessencePublishing, 2012.

- 2)Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B.Dimensions and relations of the dentogingivaljunction in humans. J Periodontol1961; 32: 261-267.

- 3)Nevins M, Skurow HM. The intracrevicularrestorative margin, the biologicwidth, and the maintenance ofthe gingival margin. Int J PeriodonticsRestorative Dent. 1984;4(3):30-49.

- 4)Kois JC, Altering ginviva1 levels:The Restorative Connection Part I: BiologicVariables. Journal of EstheticDentistry, 1994, 6, 1, 3-9

- 5)Kois JC, The restorative-periodontalinterface: biological parameters. Periodontol2000. 1996 Jun;11:29-38.

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report PMTCでのトルクテックプロフィーコントラの有効性

- Clinical Report メタシールSoft の臨床

- Clinical Report 審美補綴症例の何故を再考する −HOWを求めるのではなく、WHY を考えることの重要性− Part3

- Clinical Report 歯科医院におけるToraysee® for CE の活用方法

- Technical Hint ノリタケスーパーポーセレンAAA 発売30周年特別連載 スーパーポーセレンAAA発売30周年によせて from Boston

- Field Report 歯科用CBCT 導入の経緯と根管治療での有用性

- Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part3 歯の微細構造を読む

- Clinical Report Erbium Laser Erwin Adverl Evoを応用したインプラント周囲における炎症起因物質の除去ならびに歯周再生治療の有用性−Debridement(感染物質除去)を再考する−

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。