161号 SUMMER 目次を見る

■はじめに

歯や顎骨に生じる病変の中で、繊細な構造まで画像として描出して観察し診断につなげる必要があるのは、歯根や周囲骨に生ずる炎症性病変や異常である。その変化を画像として捉え読影につなげるためには、歯・顎骨の微細構造を鮮明に描出する必要に迫られる。微細構造の読影を必須とする病変は歯内療法に関する画像所見において生じてくることが多い。歯や顎骨の微細構造を鮮明に描出するためには、まずCBCT装置の性能がハイレベルであることが必須であり、次に良好な元画像をさらに鮮明な画質に調整するPC操作技術も求められる。最後に十分に読みこなすためには、歯内療法に関する深い知識を駆使することで、治療に結び付く診断ができてくる。

今回のPart3では歯内療法を前提としながら、歯の微細変化を如何に読んでいくかということに絞って述べたい。

■歯冠部の画像は騙されやすい(図1〜5)

多くの成人やほとんどの老人の口腔内には歯冠部補綴や金属充填などが施されているので、CBCTではそこから強烈な金属アーチファクトが発現しやすい。アーチファクトにより隣接歯はもとより離れた歯までも障害される。金属アーチファクトは回転照射されるコーンビームX線と同じ水平方向に発現するので、発生源となる歯冠と同じ高さレベルにある他の歯の歯冠部にアーチファクトの障害像が及ぶ。しかし歯根部には及ばないことが多い。したがって、歯冠部における隣接面カリエスや2次カリエスの観察は極めて注意が必要となる。もちろん、歯の歯根に充填されている支台、ポスト、根充などもアーチファクトの発生源となるので、そのことも念頭に入れる必要がある。しかし、この場合に発生したアーチファクトは歯冠部金属ほど強烈ではないので、アーチファクト障害は当該歯根のみに限局していることが多い。

金属アーチファクトは、発生源となる金属の近遠心方向に黒いアーチファクトを発現しやすく、頰舌方向には白い放射状アーチファクトの発現が多い。したがって、充填物のある歯の近心側や遠心側は黒くなりやすい。すなわちカリエス像に類似することがある。さらに、隣接歯の歯冠まで黒いアーチファクトが及ぶと、その歯に金属充填物がなくとも黒くなり、カリエス像に類似する。したがって、CBCT画像上で歯冠部のカリエスの読影はしないほうが賢明であり、読影する場合は最大の注意が必要となる。歯冠部の画像検査はまずデンタルX線写真を優先的に利用したい。

-

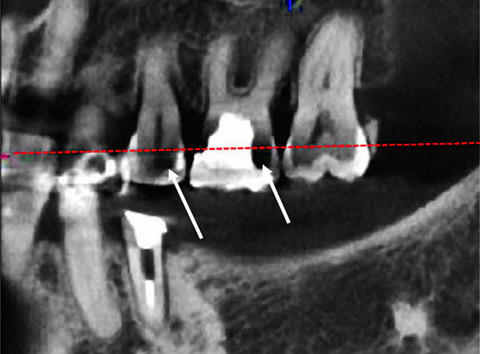

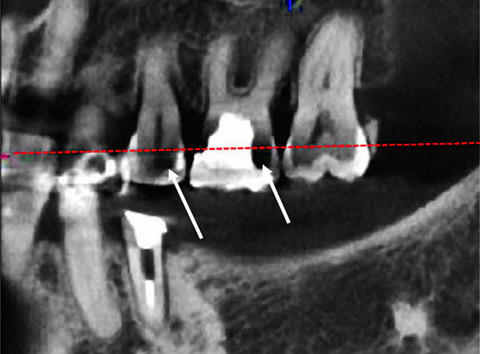

図1 横断像(図2)の赤い破線に沿った歯列平行断像を示す。#25#26の歯冠部の金属から近心側や遠心側に黒いアーチファクトが発現し、象牙質は黒くなりあたかもカリエスを疑わせるが偽像を呈する(矢印)。

-

図2 歯列平行断像(図1)の破線に沿った横断像で、金属充填物から前後に黒いアーチファクトが生じている(矢印)。

-

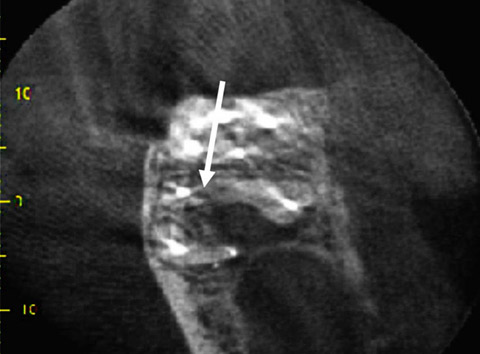

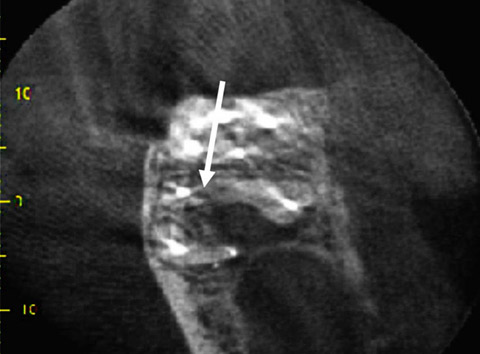

図3 #16の頰側遠心根には根充があり本来は図4のように映る。しかし、そこから断面位置をやや移動すると矢印のようにさらに根管像に似た画像が見えてくる。これは、横断像(図5)において根充から放射状アーチファクトが発現し、頰側口蓋側方向に黒い像(矢印)となり、その部分を縦方向に断面変換すると図3のような根管偽像を呈する。

-

図4 #16の頰側遠心根の根充像(矢印)。

-

図5 #16の横断像で頰側遠心根の根充から発現した放射状アーチファクトを示す。白や黒色のアーチファクトを発現し、根管偽像を呈したのは黒色のアーチファクトによる(矢印)。

■歯根の吸収

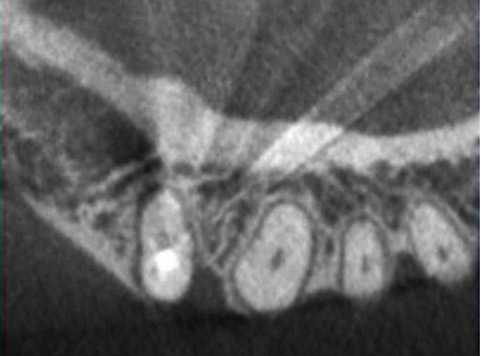

1)内部性歯根吸収(以下、内部吸収)(図6)

歯根の内部吸収は歯髄腔から象牙質が吸収されていくもので、ミクロレベルでは歯髄炎や壊死歯髄を有する歯の約50%に発生するとされている。吸収が進行すればデンタルX線像で容易に読影できる。しかし、まだ吸収が初期の段階ではデンタルX線像ではキャッチできなかったり、吸収が根管の唇側や舌側に限局していると、CBCTによる全周囲の観察を行うことにより発見できる。したがって、歯内療法に関する歯のCBCT検査では、歯の歯列平行断像だけを観察するのでは危険で、必ず歯列直交断像も合わせて観察すべきである。

2)外部性歯根吸収(以下、外部吸収)(図7)

外部吸収は外傷や矯正治療が関連していることが多く、歯根膜やセメント質の消失から始まり、歯根象牙質が吸収されていく。当初に発生した部位や原因により歯根が吸収されるパターンがいろいろと変わる。吸収の全貌をデンタルX線像だけで把握することは困難で、やはりCBCTにより歯根全周に亘る観察が必要である。

-

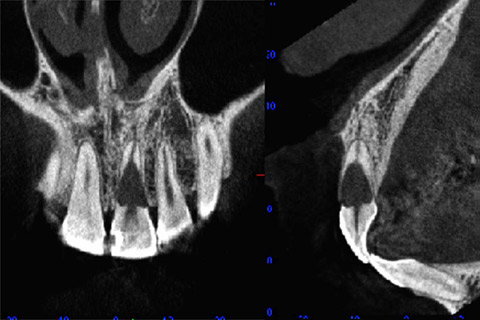

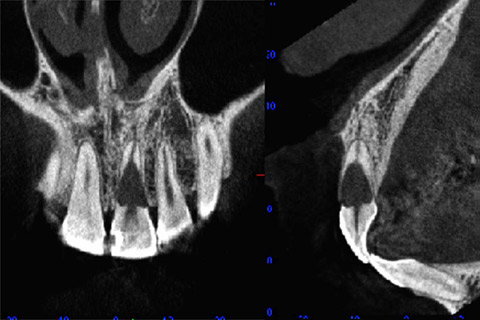

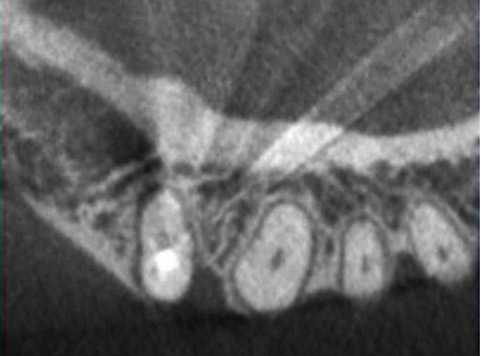

図6 26歳男性の#21で無症状。内部吸収がかなり進行し、部分的には穿孔が起こっている。

-

図7 44歳女性の#11で廔孔が見られた。外部吸収は根管に達している。

■根管を読む

1)主根管(図8〜12)

CBCT断面像で根管を鮮明に描出するためには、PCモニター面で操作方法を駆使する必要がある。まず歯根長の1/2レベルの横断像において、XY軸の交点(回転中心となる)を根管上に移動設定する。次に画面をドラッグしてゆっくりと回転させながら、歯列直交断像と歯列平行断像の上で根管の側方像を観察する。

根管は屈曲していることが多く、特に根尖近くで曲がっている。その場合は曲がった根管の方向に断面方向を合わせるために歯列直交断像や歯列平行断像でドラッグしながら回転させて調整する。このようにして観察したい部位の根管に合わせた断面に変えながら観察する。2根管以上ある歯根では、それぞれの根管に上記の方法を当てはめて観察するために、慎重な操作と時間をかけることになる。

根管自体が病的変化をおこしていない通常の状態ならば、前歯から大臼歯までのすべての根管を描出できるが、根管が狭窄したり閉塞していると、なかなか明瞭な根管像が得られない。このような状況では、画像のコントラストを変調させて見たり、白黒反転させたネガ画像で観察する方法も効果的な場合がある。

一方、根管を目的とした画像観察においては、断面厚みをデフォルトの1mmのままでは厚すぎて微細な根管を観察するには適していない。0.5mm前後のより薄い断層厚みに変換してから上述の操作方法を行う。

2)副根管(側枝)は基本的に見えない(図13〜15)

主根管から分かれる副根管は複雑に分かれているが、いずれも主根管に比べると各段に細くなり、現在のCBCTの分解能では描出できない。したがって、根治療法の術前検査として主根管はともかくとして、副根管を探すのは不可能と考えた方が良い。

一方、根充済みの歯根の側方に限局した根側病変が見られる場合は、その原因として副根管感染が疑われるので、そこに副根管の存在があると考えられる。また、副根管感染により根側病変を生じている例では、稀にその副根管像を横断面で辛うじて描出できる場合もある。恐らくこのような例では太い副根管があると考えられる。

-

図8 46歳女性の#46PerのデンタルX線写真。すべての根管は狭窄や閉塞があり、明瞭には見えない。

-

図9 図8のCBCT 歯列平行断像。断面を頰側遠心根管に調整したので、狭窄した根管が歯根下方まで認められた(矢印)。

-

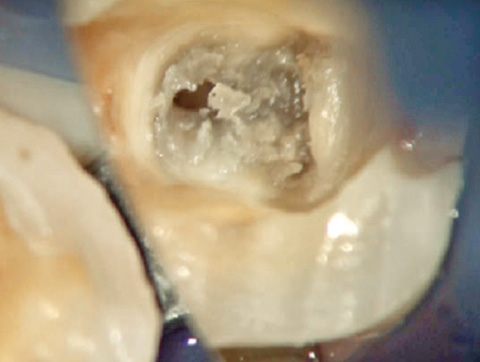

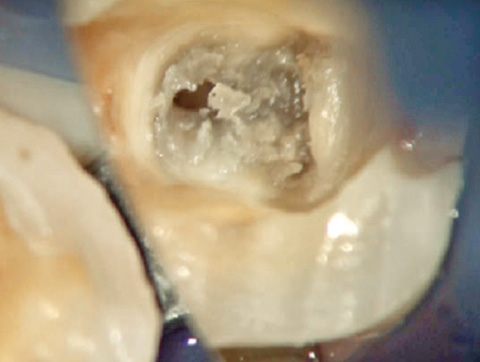

図10 図9の頰側遠心根根管の根管口部。根管拡大は根管途中まで進めることができたが、そこから根尖側は閉塞して進入できなかった。

-

図11 図8のCBCT歯列平行断像で頰側近心根管の表示に調整した。根管は狭窄しながら根尖近くまで描出できた。

-

図12 図11の頰側近心根管の根管口部で、根管拡大により穿通することができた。

-

図13 #11Perで廔孔が見られた。

-

図14 図13のデンタルX線写真で、廔孔よりガッタパーチャを挿入すると根側病変に到達した。

-

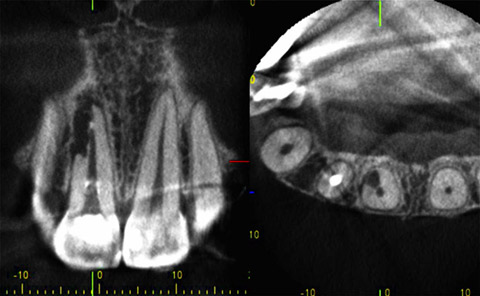

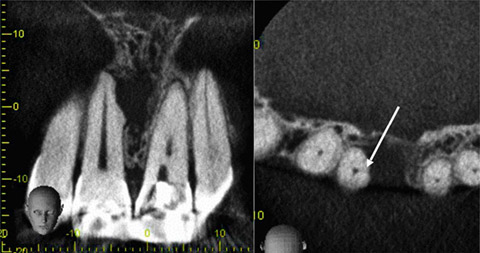

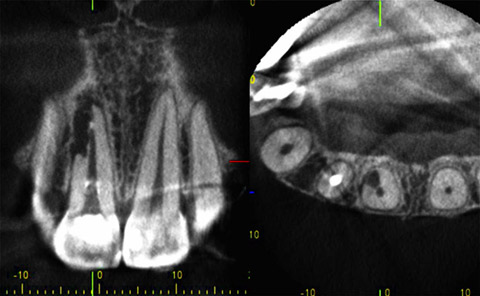

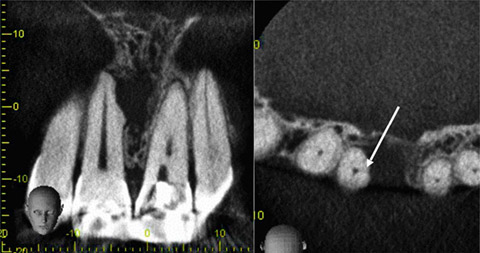

図15 図13のCBCT歯列平行断像(左)と横断像(右)。#11には近心側に著明な根側病変が見られ、病変に接している歯根はセメント質肥大を呈している。しかし、左図では根側病変に通ずる副根管は描出できない。右図(横断像)で副根管の描出が見られた(矢印)。

■歯根破折(ひび割れ)は基本的に見えない(図16〜23)

歯根破折を画像診断の上から分類すると、破折線が描出されているか、破折線が見えないひび割れに大別される。破折部が完全に離断や離開した破折は、デンタルX線写真でも容易に描出されている。

しかし、離断のないひび割れでは、割れた隙間は非常に狭く、割れた範囲が限局的であったりするので、デンタルX線写真やCBCTではほとんど描出できない。いわゆるひび割れ段階にある歯根破折線は、デンタルX線写真やCBCTでは基本的に見えないと考えたい。しかしながら、歯根破折特有の臨床症状に加えて、破折線に沿った歯槽骨の吸収(根側病変)が見られれば間接的に診断が固まる。

図21〜23の症例では、#15の不完全な根充で内部吸収が生じ、さらに穿孔して根側病変が生じたもので、歯頸部まで達しているので歯根破折も疑わなければならない所見を呈した。根側病変の読影については次のPart4で詳しく述べたい。

-

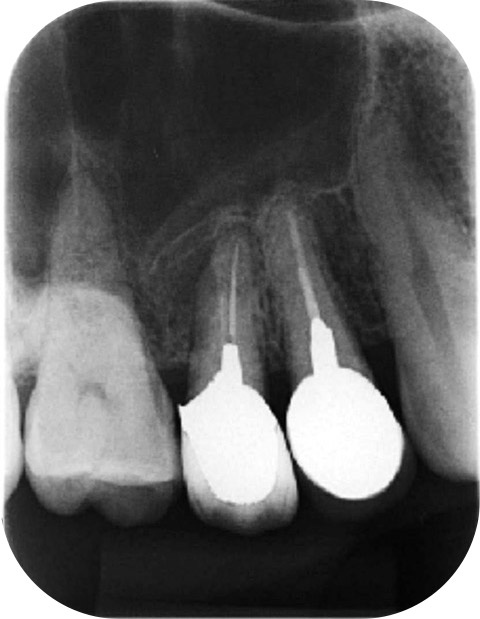

図16 75歳女性の#44Perで、疼痛と廔孔が見られた。

-

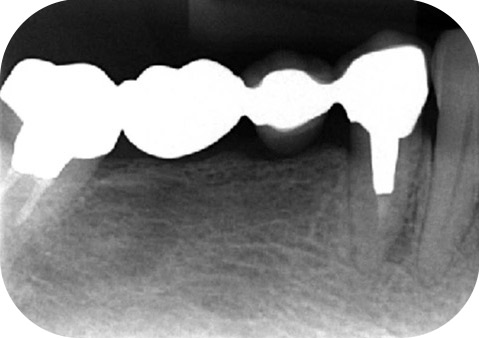

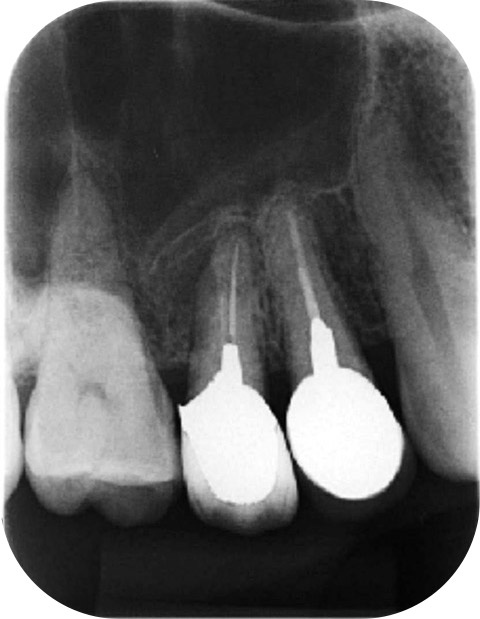

図17 図16のデンタルX線写真。#44はポストおよび不十分な根充が見られる。近心側には根側病変らしき透過像が見られる。

-

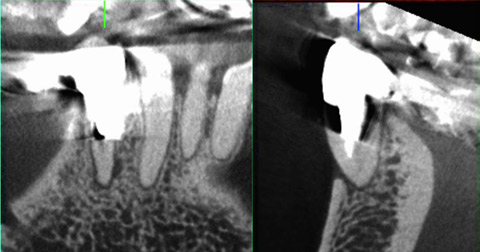

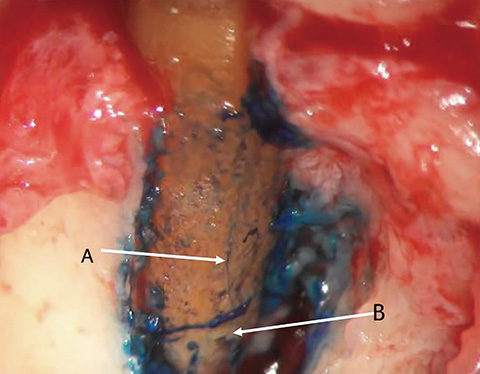

図18 図17のCBCT歯列平行断像(左)と歯列直交断像(右)。左図ではデンタルX線像と一致した根側病変が認められる。右図では頰側骨がほとんど消失している。

-

図19 図18の横断像で頰側骨の消失を示す。

-

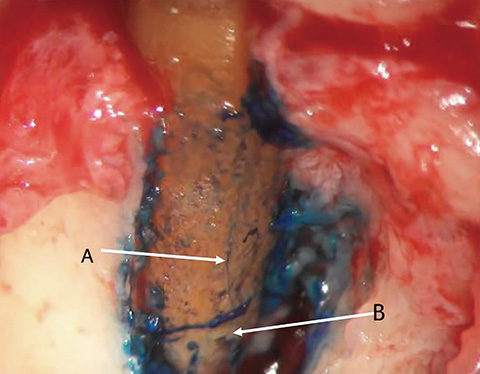

図20 図17、18症例の術中写真。頰側骨はほとんど消失し#44の歯根表面が現れた(矢印A)。根側病変に一致して破折線が見られた。その下方には副根管か主根管の根尖孔も見られた(矢印B)。

-

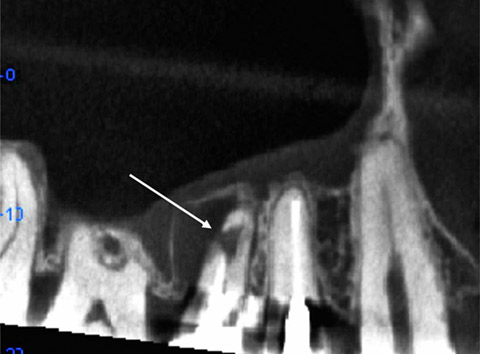

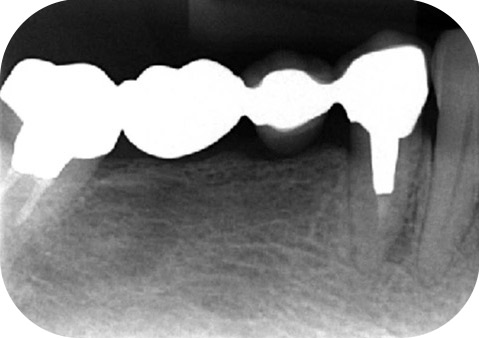

図21 49歳女性 #15PerのデンタルX線写真。根尖病変は小さく、根側病変が大きい。

-

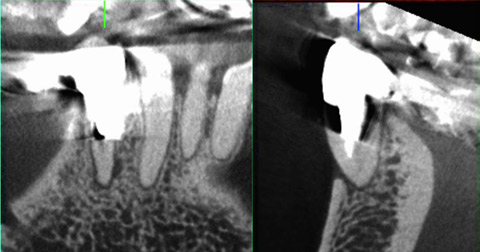

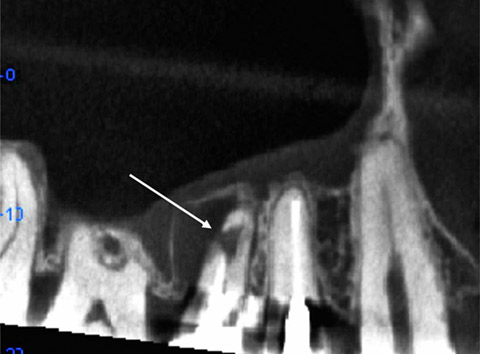

図22 図21症例のCBCT歯列平行断像。根側病変が著明で根尖病変は見られない。根管から遠心側に内部吸収が見られ、穿孔して根側病変とつながっている(矢印)。すなわち根側病変の原因になったと考えられる。

-

図23 図22のCBCT横断像で、#15遠心側に根側病変がみられる。

■歯のCBCT撮影条件

歯内療法において1本の歯のCBCT検査は、主根管はもちろん副根管まで見たい、破折線を同定したい、歯根膜腔の異常がないか、などの非常に微細な構造を鮮明な画像として描出することが要求される。微細な歯の構造を描出させるには、基本的には装置の性能が高いこと(高度な画像分解能)が必須である。言い換えると原画像となる最初の画像データの質が高いことが基本となる。次の段階として撮影する時の撮影条件を良好な画質にする一般的な撮影条件を守ることが重要となる。歯内療法を目的とした特別な撮影法や撮影条件がある訳ではない。第1にまず患者のブレが無いことであり、次には雑音を相対的に少なくする方法である。さらに重要なことは被ばく軽減を特に重視した撮影条件を併用する必要がある。

さらに詳しく述べると、

■まず、第1に患者のブレによるCT画像は、大きなブレがあると顎骨辺縁線が二重に映ったり明らかなブレ像やボケ像が現れる。しかし微小なブレの場合は、単にやや不鮮明な画像となり、ブレの判別が難しくなる。いずれにしてもブレを無くすには、患者に「撮影中は絶対動かない」という指示を明確に出すことと、頭部固定をしっかりとするしか方法は無い。また、立位撮影型のCBCT装置では患者の頭部固定がやや不安定であり、できるだけ患者を椅子に座らせ、安定した姿勢に保てば頭部のブレも最小に抑えることができる。

■次に、CBCT装置では歯科用X線撮影装置と同様にコーンビームというX線を利用するので(一般CTではファンビーム)、散乱X線が非常に多く、センサーに投影される直接X線による顎骨画像には、画像形成には全く不要な散乱線が40%も含まれると言われており、そのためにCBCT画像は雑音(ノイズ)だらけの画像となっている。すなわち一般CTのようなコントラストが高く鮮明な画像とはならない。散乱線は直接線が通過する人体硬組織(骨や歯)や軟組織、金属はもちろんすべての被写体から発生するので、コーンビームを使用する限りは軽減することはできない。しかも照射範囲(FOV)を広げると、コーンビームが大きくなり、そのぶん散乱線が増大する。小さなFOVよりも大きなFOVを使用すると、散乱線が増大してノイズがより多い軟調なCT画像になりやすい。

以上のことから、歯の撮影では最も小さなFOV(4cm×4cm)を使用すると、散乱線をより少なく抑えることができるので大きなFOVよりも画質が向上する。

- 1)吉岡隆知:臨床で困らない歯内療法の基礎、第11回 歯根吸収、歯の破折、 the Quintessence2016 ; 35(11) : 164-181.

- 2)吉岡隆知:臨床で困らない歯内療法の基礎、第12回 エンドドンテイックリーケージ、the Quintessence 2016 ; 35(12) : 180-192.

- 3)吉岡隆知、神田重信:歯内療法におけるCBCT の活用、Dental Magazine 2011,138:16-19.

同じ筆者の記事を探す【 神田 重信 】

モリタ友の会会員限定記事

- 162号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part4 歯槽骨・顎骨の微細構造を読む

- 160号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part2 CBCTのアーチファクトとその画像障害

- 159号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part1 読影しやすい画像にカスタマイズする方法

- 158号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part4 デンタルX 線写真の落とし穴

- 157号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part3 歯周病の読み方

同じ筆者の記事を探す【 吉岡 隆知 】

モリタ友の会会員限定記事

- 162号 Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part4 歯槽骨・顎骨の微細構造を読む

- 158号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part4 デンタルX 線写真の落とし穴

- 155号 Clinical Hint X線画像読影虎の巻Part1 歯根周囲感染病巣の読み方

- 149号 Clinical Report ソルフィーFを用いた歯内療法

同じテーマの記事を探す【 X線 】

モリタ友の会会員限定記事

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】院内ネットワークによるコミュニケーション戦略「データ管理」から「データ活用」へ

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】「Veraviewepocs 3Dfα」を用いた Digital Work Flow

- 180号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】CBCTのDICOMデータとTRIOSのスキャンデータを活用したフルデジタルでの抜歯即時埋入症例

- 179号 Contribution 【CT発売20周年記念 特別寄稿】インプラント治療におけるCBCTの有用性と未来

- 178号 Contribution 歯周治療へのCBCTの応用

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report PMTCでのトルクテックプロフィーコントラの有効性

- Clinical Report メタシールSoft の臨床

- Clinical Report 審美補綴症例の何故を再考する −HOWを求めるのではなく、WHY を考えることの重要性− Part3

- Clinical Report 歯科医院におけるToraysee® for CE の活用方法

- Technical Hint ノリタケスーパーポーセレンAAA 発売30周年特別連載 スーパーポーセレンAAA発売30周年によせて from Boston

- Field Report 歯科用CBCT 導入の経緯と根管治療での有用性

- Clinical Hint CBCT読影虎の巻Part3 歯の微細構造を読む

- Clinical Report Erbium Laser Erwin Adverl Evoを応用したインプラント周囲における炎症起因物質の除去ならびに歯周再生治療の有用性−Debridement(感染物質除去)を再考する−

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。