172号 SPRING 目次を見る

キーワード:Primescanの特長/Omnicamとの比較/スキャンパス

■目 次

- ≫ はじめに

- ≫ 口腔内直接光学印象のコンセプト

- ≫ Primescan

- ≫ 症例

- ≫ Omnicam1.0との比較

- ≫ スキャンパス

- ≫ 最後に

■はじめに

現在国内での口腔内スキャナー(以下I.O.Sと略す)で最も普及しているシステムといえばCERECシステムである。今回上位機種のPrimescanが追加された。同機種を使用した臨床についてポイントを記載する(図1)。

性能の向上には目を見張るものがあるがコンセプトについては継承されており、口腔内直接光学印象のコンセプトについて改めて復習したい。

図1

■口腔内直接光学印象のコンセプト

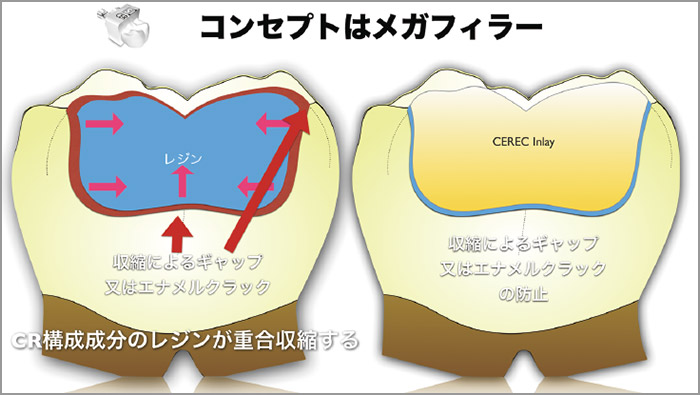

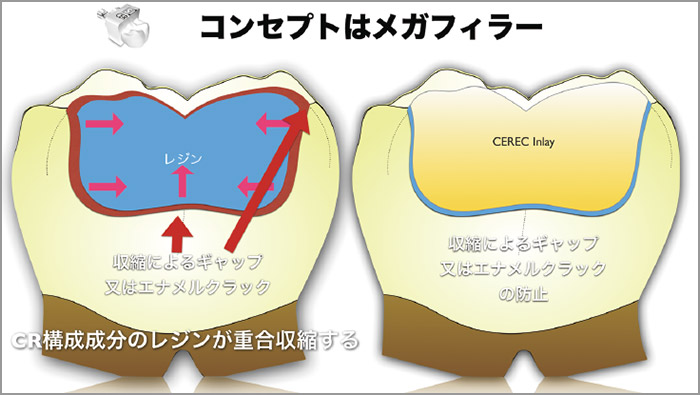

CR充填における注意すべき事項として重合収縮のコントロールが挙げられる。深い窩洞にCR直接修復を行う場合、積層充填など重合収縮コントロールの必要性は周知徹底されている。

視点を変えて重合開始前のCR充填済みの窩洞に、窩洞より100~150μm小さなセラミックの塊を巨大なフィラー(メガフィラー)として沈め込み、光重合を行うことにより重合収縮や後に起こる熱膨張をコントロールできるとされた。

これを『メガフィラーの原理』といい、開発のコンセプトは『メガフィラーの原理をCR充填に用いることによりCRの欠点である重合収縮と後に起こりうる熱膨張を回避できる』とされた。

すなわちCR充填に際して用いられる補助的手法として開発された(図2)。

図2

■Primescan

まず手にして思うことはカメラが大きくなり重くなったと感じるであろう。カメラが大きくなったことはI.O.Sにとって不利なことではなく、むしろ真度・精度の面で有利に働く。口腔内での取り回しに関しては被写界深度(ピントの合う範囲)が20mmとOmnicamの2倍になったことで非常に有利に働く。すなわち撮影範囲が広くなり、被写界深度が深くなったことによる相乗効果で、わずかなI.O.Sの動きで広範囲の高精度・高真度なデータを取得可能となった。開口量の少ない患者や7番遠心の撮影は、距離を離し軟口蓋付近から撮影すれば良い。

■症例

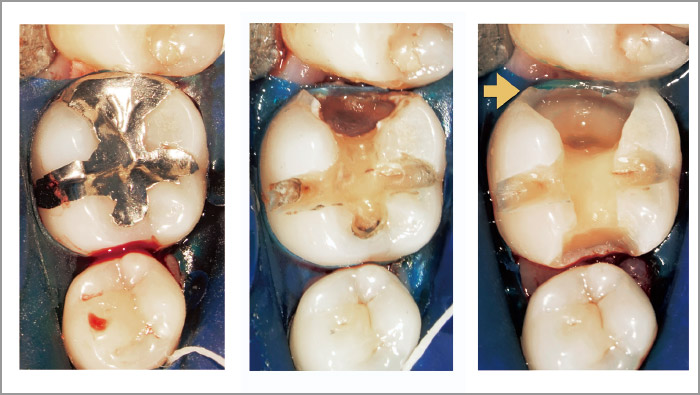

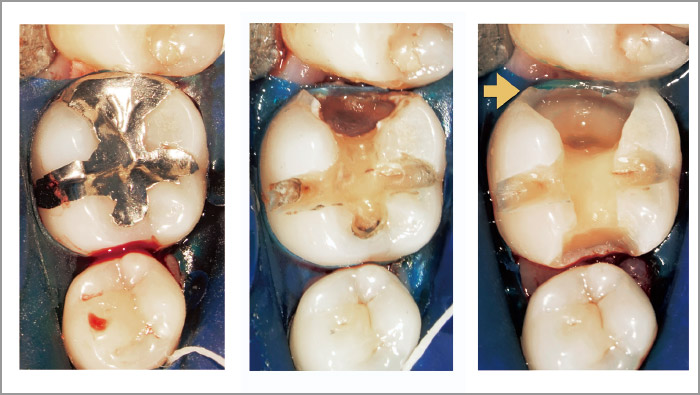

40代男性。主訴:左下奥歯がしみる。

現症:#36に12%Pdインレーが装着されており、デンタルにて著しい二次カリエスを認める。

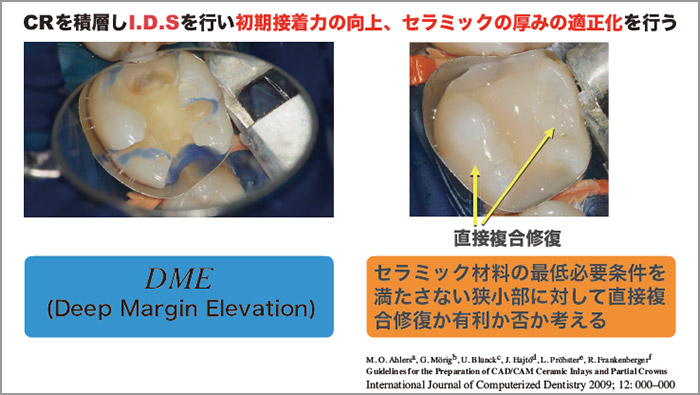

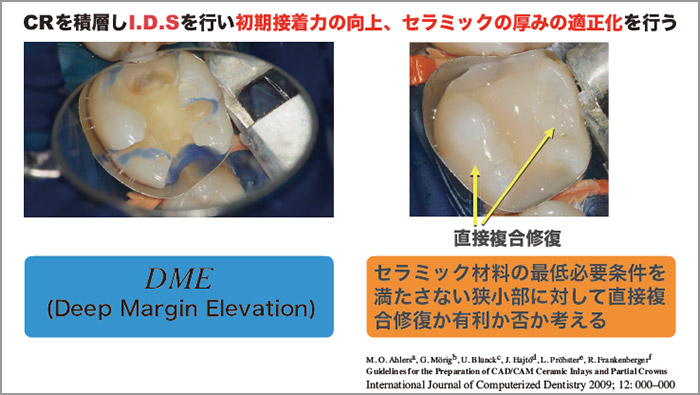

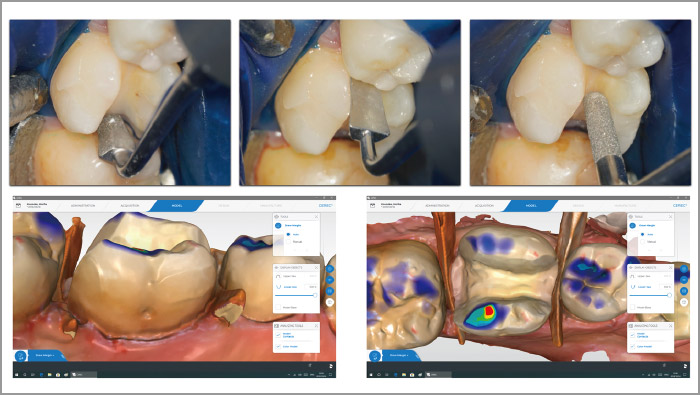

ラバーダム防湿下で感染歯質を除去した(図3)。縁下カリエスであるが、SEJより上方にマージンラインは設定可能であった。スライスカットの修正を行い、マージンラインを歯肉縁上へと再設定するためにDMEを行った(図4、5)。

DMEは1997年にDietschi、Spreaficoらにより「サービカルマージンリロケーション(cervical margin relocation)」として提唱され、のちにMagne P,Spreafico RC(2012)らによりDeep Margin Elevationと改名された。

縁下修復処置の精度と術後管理は、(マトリックス適合性)と(プラークコントロール)により修復物の歯周組織における生体許容性に重大な影響を与える1~4)。

すなわち

・適切な防湿

・マージンの適合(マトリックス)

・レジンとセラミックの連続性

・エマージェンスプロファイルの適正化

・歯肉に接する表面滑沢性

以上の条件が得られればDMEは生体に受け入れられるとされている5、6)。歯根間距離に余裕がある場合は丸く移行的なエマージェンスプロファイルを付与するため曲面マトリックスを使用する(図6)7、8)。

本症例は歯根と歯根の距離が近接しているのでトッフルマイヤーマトリックス(ストレート)を使用した(図4)。同時に不快症状の回避と初期接着力の向上のためI.D.S(immediate dentinseal)法を行った。

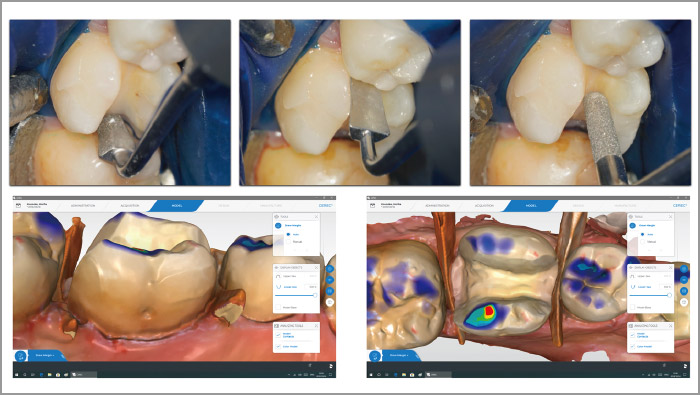

窩洞外形を整え口腔内直接光学印象を行った(図7)。スキャン画像からわかるように歯冠上部から歯肉まで非常に解像度の高いシャープなデータが取得されている。これはPrimescan内部でレンズが一秒間に10回前後することにより深い被写界深度(焦点の合う範囲が広い)を獲得したからである。

また、Primescanは1素子で1画像を生成するため、単純にではあるが同じ素子数でも4倍の解像度が得られることになる。

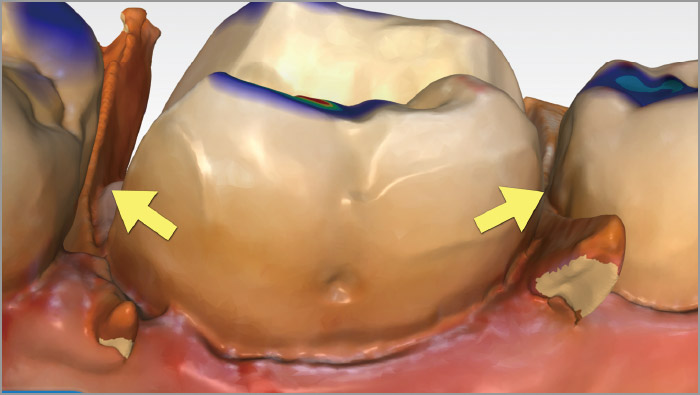

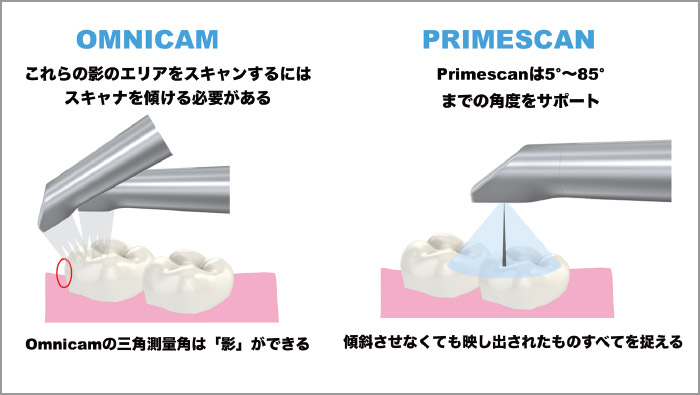

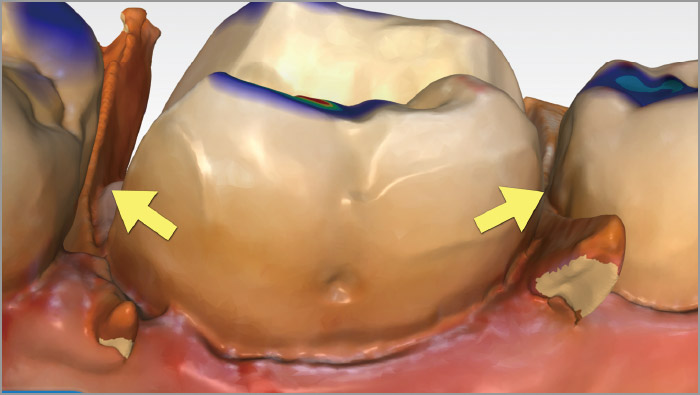

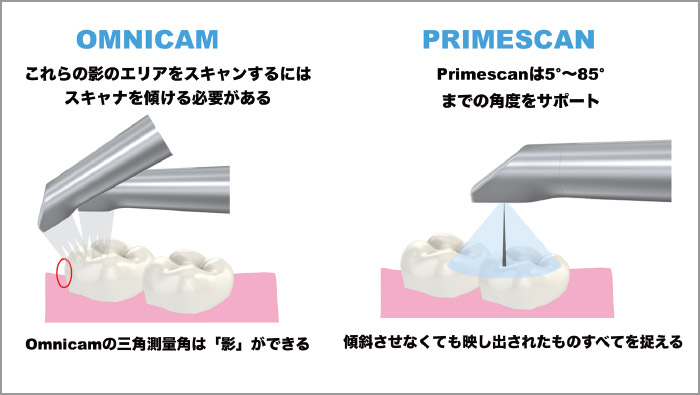

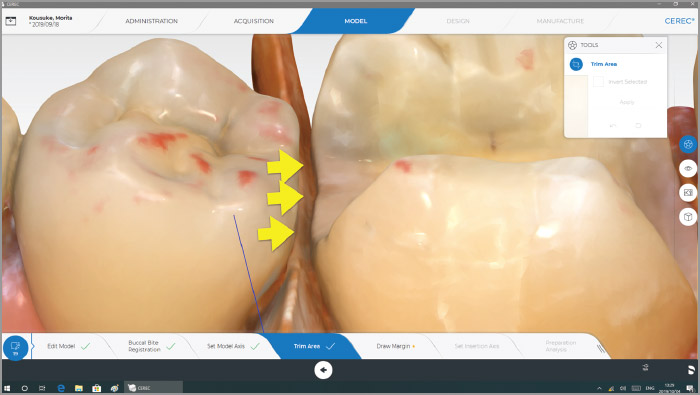

両隣接面は確実に光学印象が取れており設計に決して戸惑うことはない。軽くカメラを傾けるだけで既存のカメラでは『影』になっていた部位が容易に撮影可能である(図8)。

コントラストは、近ければ『明るく』、遠くなれば『暗い』。すなわちコントラスト照度差を利用した『High frequency contrast analysis』は物体の細かな表面性状をデータ化することに優れる。

また、従来の反射光による撮影は、咬合面から歯頸部にかけての撮影を苦手としたため、計測光が垂直に面に当てるようにカメラを大きく傾ける必要があった。

しかしコントラスト照度差計測はそのような操作は必要なく『5°~85°』までの範囲を瞬時に計測可能である(図9)。よってカメラを少し傾けるだけで歯冠全体から歯肉まで瞬時に撮影が可能となる。

撮影時の計測点の数はOmnicamの5倍に増え、細かな表面性状が撮影可能になった。

かつコントラスト照度差計測のためエナメル質に吸収される計測光の影響や、メタルの過剰な反射光の影響も改善され、従来苦手とされてきたメタルや陶材焼付前装冠も容易に撮影可能となった。

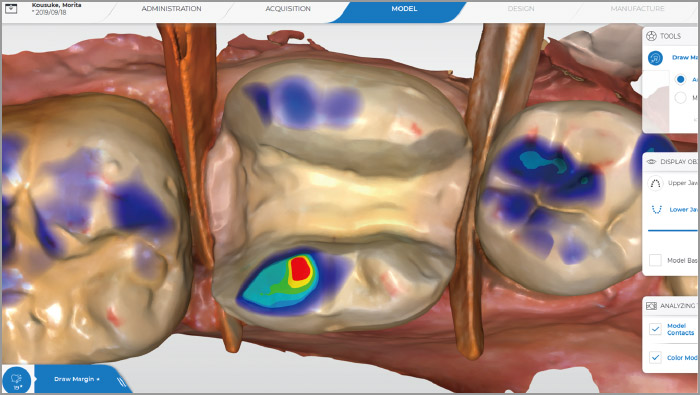

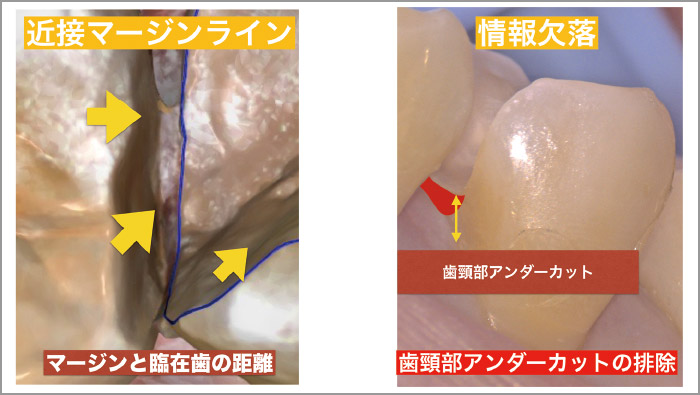

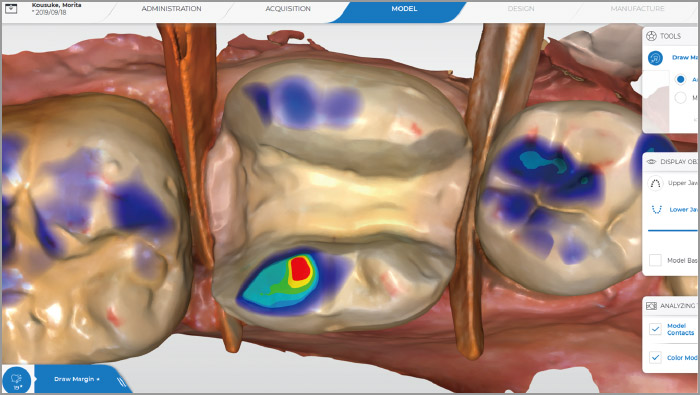

光学印象咬合面観を掲載する(図10)。情報欠落や狭小部位の擬像(反射の影響による画像の乱れ)も全く認めない。

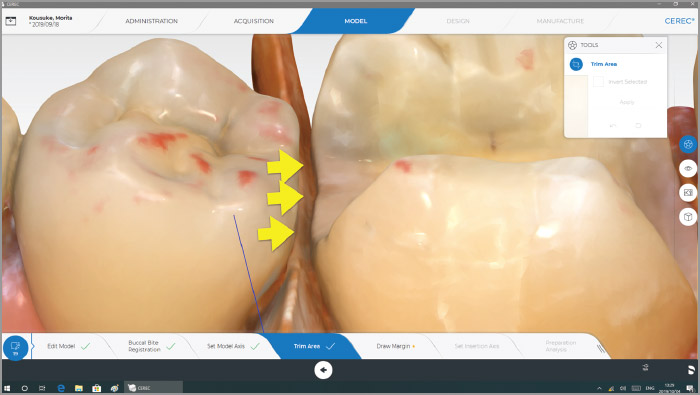

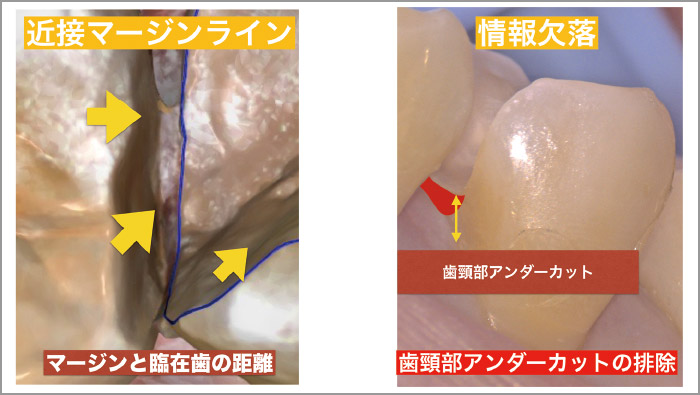

図7からも確実なスキャンがなされていることがわかる。特にMODインレーの隣接部のマージンラインも非常にシャープなマージンラインが確認可能である(図11、12)。

光学印象時のコツとして隣接面の見えない部位は光学印象時にデータの欠落によるCAD変換エラーへとつながる(図13)。

スキャン不可能なマージン直下アンダーカットは埋めてしまえばCAD変換エラーを防止できる。よって筆者はウェッジを使用している。Primescanにおいても明らかな効果を実感できるので試していただきたい。

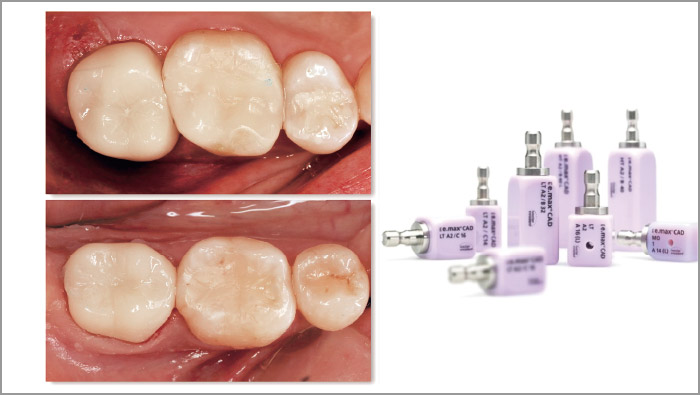

ミリングされた修復物試適時のマイクロ画像を掲載する。25倍の拡大画像である。近心・遠心隣接面共に非常に良好な適合状態を確認できる。使用したマテリアルはVITA MARK2 1M2Cである(図14)。

良好な適合状態を確認したため、パナビアV5(クラレノリタケデンタル)・ユニバーサルセメントにて接着を行った。接着直後の写真を掲載する(図15)。

図3

図4

図5

図6

図7

図8

図9

図10

図11

図12

図13

図14

図15

■Omnicam1.0との比較

Omnicam1.0とはSW Ver4.6以前で稼働するCEREC Omnicam システムの総称である。実際の臨床を通じて感じたシステムの進化について記載したい。

① 歯肉縁下0.5~1.0mmの外側性修復物の光学印象後のマージンラインの再現性

症例:40代女性。

主訴:金属をなくしたい。

現症:自他覚症状なし。#17、#47に12%PdFMCが装着されていた。

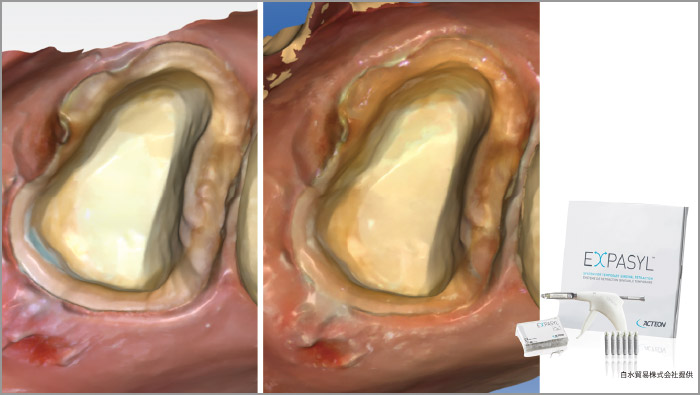

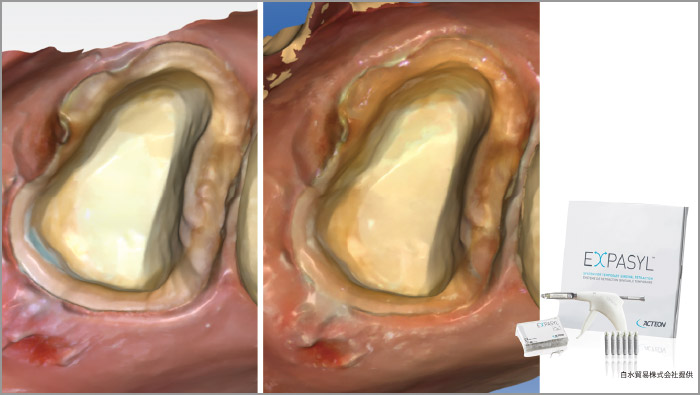

歯周基本治療・感染根管治療終了後、直接法ファイバーポストコア法を行い、オールセラミッククラウンの形成を行った。マージンラインは歯肉縁下0.5~1.0mmであり、歯周組織のコントロールも良好なため歯肉圧排糸は使用せず歯肉収斂粘土による歯肉圧排を行った。

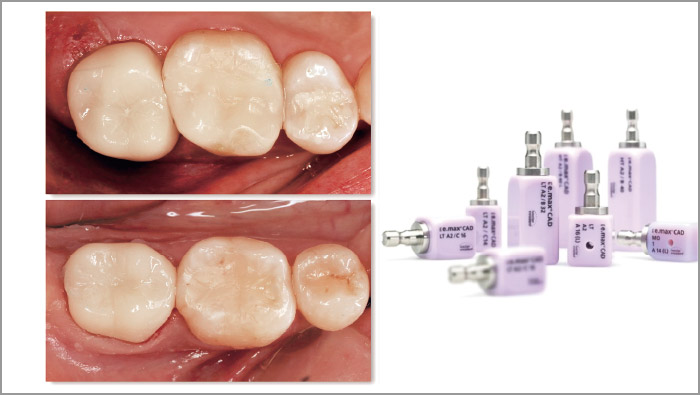

光学印象後の変換CADデータを掲載する(図16)。マージンラインの明瞭差が明らかである。歯肉縁下であり歯面処理の不確実さをカバーするため曲げ強度360Mpaを有するe.Max CADをスーパーボンド(サンメディカル)で接着した(図17)。

防湿はMr.サースティー(モリタ)を使用した(図18)。縁下症例の場合、マージン形態はスロープドラウンデッドショルダーとし、ショルダー幅を確実にメーカー推奨幅1mm確保することが重要である。

② インプラントスキャンポスト印象

症例:60代男性。

主訴:奥歯がないので入れて欲しい。

既往歴:特記事項なし。

現病歴:特記事項なし。

下顎左右臼歯部の欠損を認め、CTにて骨質・骨幅共に問題ないと判断し、インプラントを埋入した。手術は2回法で行った。経過良好であるため二次手術へと移行し光学印象を行った。

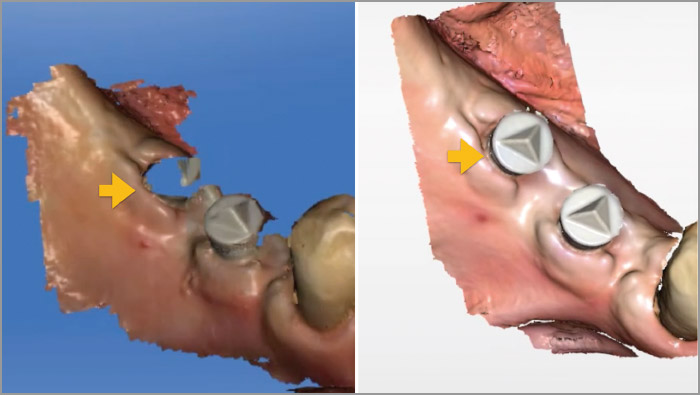

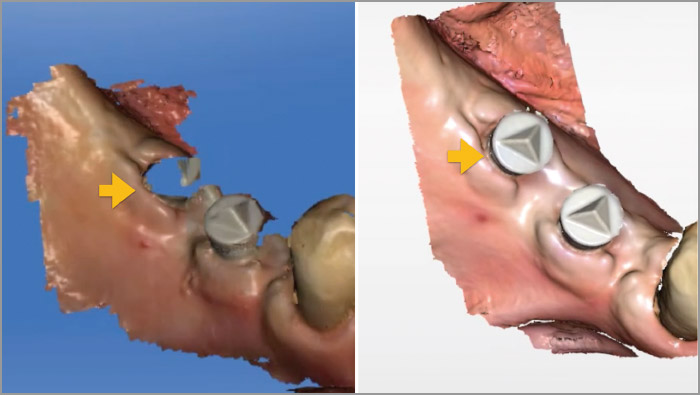

インプラントの口腔内直接光学印象は主にスキャンポストの撮影を行う。スキャンポスト表面の反射により変換CADデータが中抜けしてしまうことや、撮影に時間を要することが多い(図19)。

Primescanではコントラスト照度差による撮影を行うため上方からカメラをパスに沿って動かすのみで容易に撮影を完了できた。

インプラントなどスキャン範囲が広くなるケースでは特に被写界深度の深さと一枚画像あたりの撮影領域の大きさ(カメラの大きさ)がスティッチング(パノラマ写真と同じように画像を重ね合わせて合成していくので撮影枚数が少ないほど精度・真度はよくなる。ビデオ方式と記載されているがカメラの高速連写である)による変換CADデータを正確に仕上げる。

図16 Primescan 画像(左)とOmnicam 1.0 画像(右)

図17

図18

図19

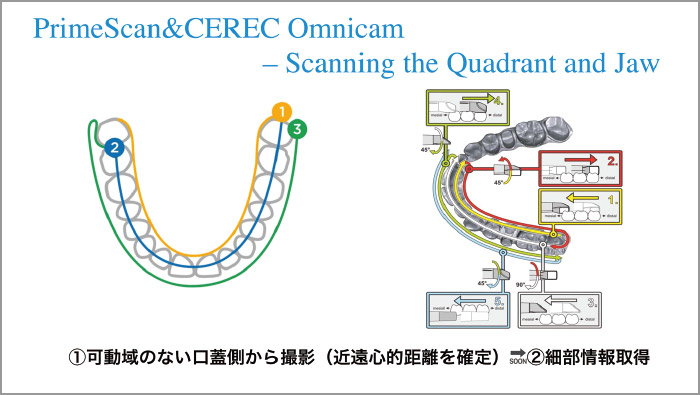

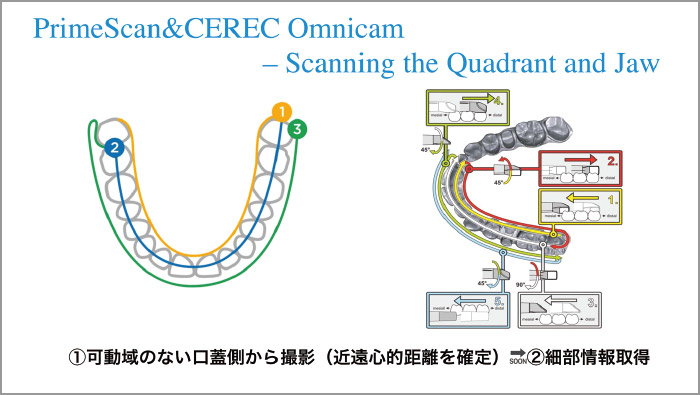

■スキャンパス

スキャンパスとはI.O.Sの撮影経路のことである。一般的に咬合面や口蓋側など可動粘膜が写り込まない部位を先ず撮影し歯の位置決めを確定する。

最後に口唇・頰粘膜などの可動域が干渉する領域を撮影すると真度・精度に優れるとされている。

詳細なスキャンパスは機種により異なる。Omnicam Primescanの詳細スキャンパスを掲示する(図20)。

図20

■最後に

デジタルの進化はまだまだ急加速を止めないであろう。AIの進化も同様である。しかし、やはりIA(人間の知能の複雑性でAIを支える)はいつの時代も必要とされ続ける。

今回のPrimescanを使用して感じたことは臨床で十分使用できるカメラサイズであり、口腔内の大きさを問わず撮影が可能であった。最後臼歯遠心部もカメラ撮影方法をマスターすれば楽に光学印象できる。IOSは機種の特徴を理解しメーカーのプロトコルに沿って使用することをお勧めする。

正しい知識のもと、デジタル技術を我々歯科医師が使用し、世に認知されることを望む。

- 1) Dietschi D,Spreafico R. Indirect techniques. In:Adhesive metal-free restorations - current concepts for the esthetic treatment of posteriorteeth . Berlin:Quintessence Publishing,1997.

- 2) Dietschi D,Spreafico R.Current clinical concepts for adhesive cementation of tooth -colored posterior restorations. Pract Periodontics AesthetDent 1998;10:47-54

- 3) Dietschi D,Spreafico R. Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays.Part 1. Historical perspective and clinical rationale for a biosubstitutive approach. Int J Esthet Dent 2015 ;10:210-227.

- 4) Deep Margin Elevation: A Paradigm Shift Pascal Magne, DMD, PhD Don and Sybil Harrington Professor of Esthetic Dentistry, Restorative Sciences, Ostrow School of Dentistry, University of Southern California, Los Angeles, California, USA. Roberto C. Spreafico, DM, DMD Private Practice, Milan, Italy.

- 5) Deep margin elevation versus crown lengthening: biologic width revisited.Sarfati A, Tirlet G.Int J Esthet Dent. 2018;13(3):334 -356.QDT vol.44/2019 September page 1384-1403.

- 6) Periodontal tissue response to coverage of root cavities restored with resin materials: a histomorphometric study in dogs. J Periodontol. 2007 Jun;78(6):1075-82.Martins TM,Bosco AF,Nobrega FJ,Nagata MJ,Garcia VG.

- 7) Int J Esthet Dent. 2018;13(3):334-356.Deep margin elevation versus crown lengthening: biologic width revisited.Sarfati A, Tirlet G.QDT vol.44/2019 September page 1384-1403.

- 8) Quintessence Int. 2008 Mar;39(3):e126-33.Emergence angles in natural anterior teeth: influence on periodontal status. Yotnuengnit B1, Yotnuengnit P, Laohapand P,Athipanyakom S.

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report 口腔内スキャナーの現状と注意点~プライムスキャンを使用した臨床~

- Trends 全ては安全・安心の提供を基に設計したNiTi ファイル「JIZAI」

- Clinical Hint 困難症例もこれで容易に!中間ファイルの臨床的有効性

- Trends 進化するクリアフィル支台築造システム~新ファイバーポスト「クリアフィルⓇADファイバーポストII」を追加~

- Clinical Report 硬組織疾患におけるEr:YAG レーザーの有用性

- Interview “軽い” “簡単” “快適”を実現可搬式歯科用ユニット「ポータキューブ+」開発者インタビュー

- Field Report 矯正治療中の患者さんへのセルフケアツールとして提供

- Interview 高齢者のセルフケア指導は歯科の腕の見せどころ~自身の介護経験から学んだ 高齢者口腔ケアのあり方~

- Seminar Review 『子どもたちの歯を守るために』小学校で保護者向け講演会を開催

- Field Report う蝕や歯周病予防にとどまらない 、より意識の高い予防を実践するために

- Field Report 予知性の高い治療を行うために ~歯科矯正の難症例に必須の診断ツール~

- Trends コンセプト優先型支台歯形成用 バーセット「SELF CREATOR」 ~臼歯編~

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。