172号 SPRING 目次を見る

キーワード:保険診療におけるEr:YAGレーザーの処置および加算/Er:YAGレーザーの特徴/Er:YAGレーザーと接着システム

■目 次

- ≫ はじめに

- ≫ Er:YAGレーザーの特徴

- ≫ Er:YAGレーザーの適応症と保険収載

- ≫ チップの選択

- ≫ 出力の設定

- ≫ う蝕検知液の使用の有無

- ≫ 接着システム

- ≫ 充填、研磨

- ≫ 臨床症例

- ≫ おわりに

- ≫ <謝辞>

■はじめに

歯科用レーザーは、日常の歯科診療において、広範囲かつ高頻度で使用されつつある。レーザーは、1960年にMaimanにより、ルビーレーザーとして世界で初めて発振された1)。

また、Er:YAGレーザーは、1988年にKeller2)とHibst3)によって硬組織の蒸散が可能なレーザーとして報告された。その後、1996年には我が国でも、(株)モリタから「Erwin® 」が販売され、現在では「Erwin® AdvErL EVO」として販売されている。

■Er:YAGレーザーの特徴

Er:YAGレーザーの波長は2940nmであり、中遠赤外線領域になる。水に極めてよく反応をし、同じ表面吸収型レーザーであるCO2レーザーと比較すると、水に対する吸収係数は10倍、組織浸透型レーザーであるNd:YAGレーザーと比較すると20,000倍となる。

また、この波長はレーザー光を組織に照射をした際には炭化層、凝固層、変性層が形成されにくいため、軟組織疾患の治療だけではなく、硬組織疾患にも応用が可能である。

硬組織の蒸散のメカニズムは、レーザー光が水や有機成分に吸収され、光エネルギーは熱エネルギーとなりphotothermal evaporationを生じ、加えて水蒸気による内圧亢進によるmicroexplosion(微小水蒸気爆発)が起こることにより硬組織の蒸散が可能となってくる4)。

また、Er:YAGレーザーが照射された歯質を走査電子顕微鏡(SEM)にて観察をすると、エナメル質は微細な凹凸のある鱗片状の表面が観察できる。象牙質はスメア層が認められず、象牙細管の開口が認められる。

■Er:YAGレーザーの適応症と保険収載

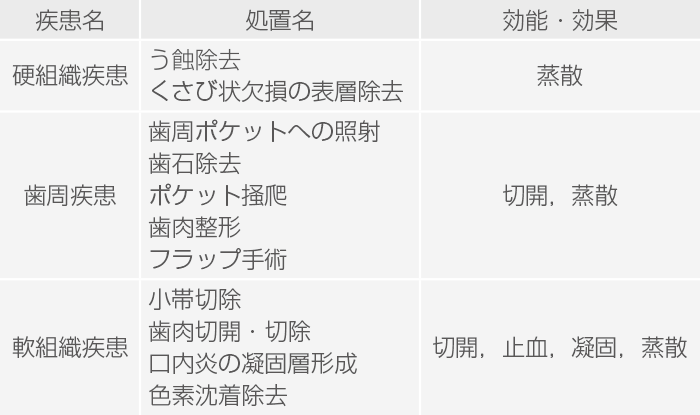

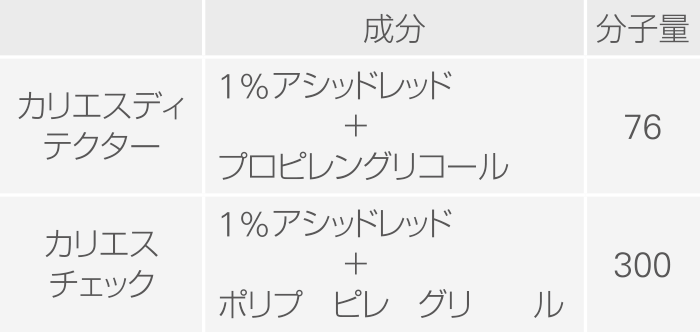

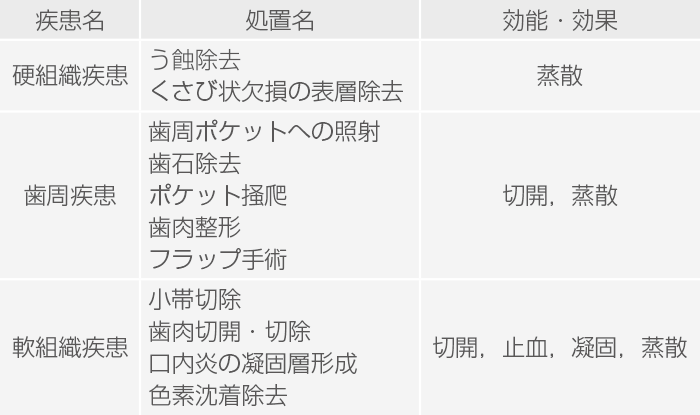

Er:YAGレーザーの現時点での適応症(図1)は以下のようになっている。

1.硬組織疾患:う蝕除去、くさび状欠損の表層除去

2.歯周疾患:歯周ポケットへの照射、歯石除去、ポケット掻爬、歯肉整形、フラップ手術

3.軟組織疾患:小帯切除、歯肉切開・切除、口内炎の凝固層形成、色素沈着除去

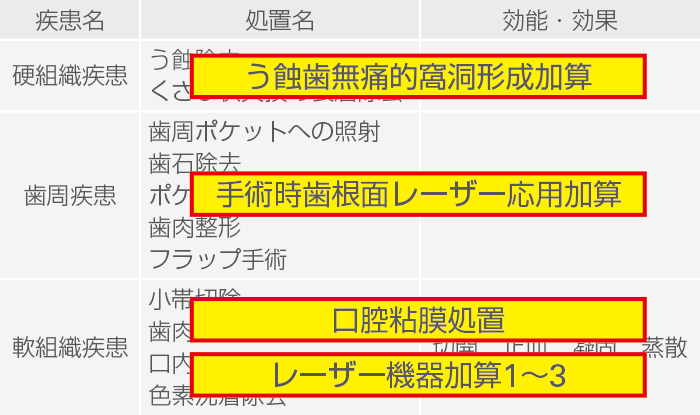

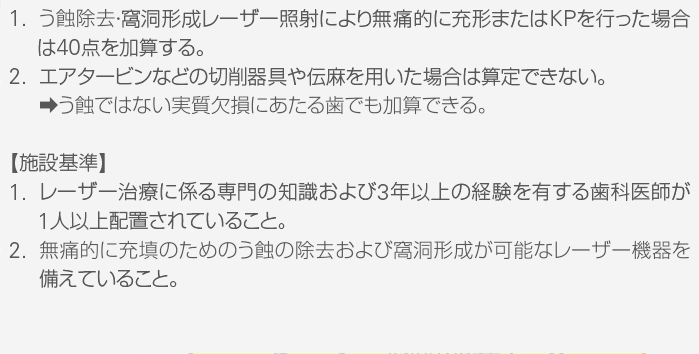

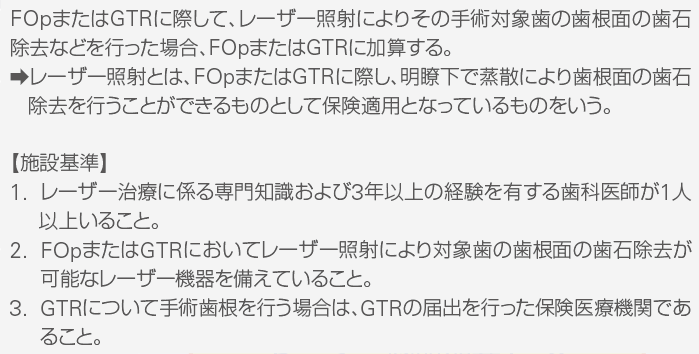

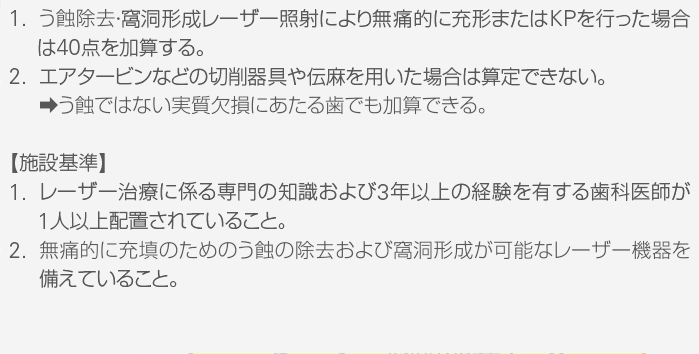

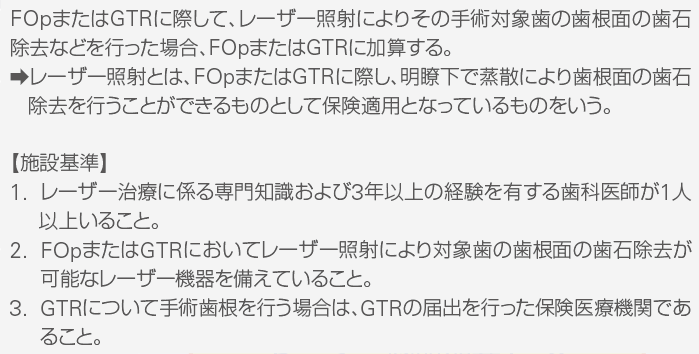

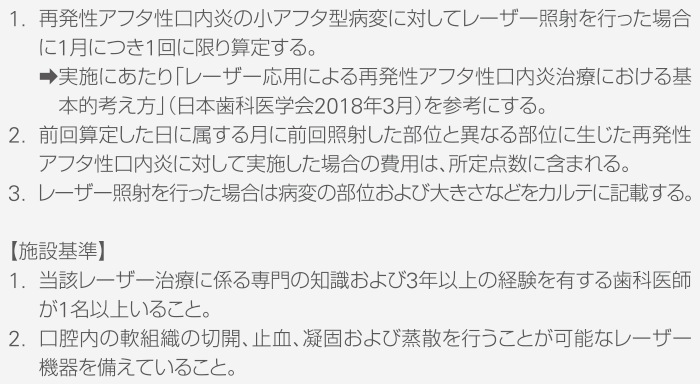

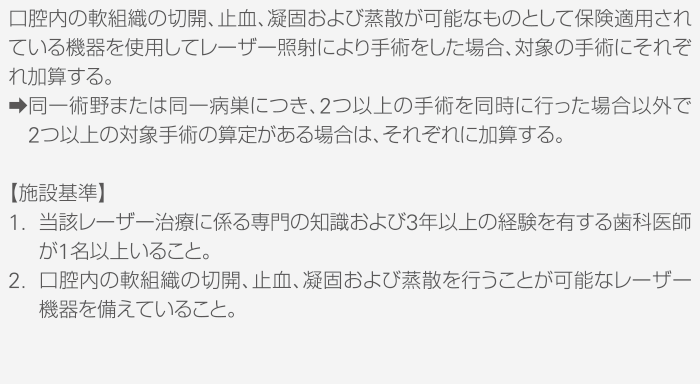

現時点での疾患ごとの保険診療における処置および加算(図2)は硬組織疾患においては「う蝕歯無痛形成加算(う蝕無痛):40点」、歯周疾患においては、「手術時歯根面応用加算(手術歯根):60点」、軟組織疾患においては、「口腔粘膜処置(口処):30点/月1回」、処置内容により「レーザー機器加算1(レ機加1):50点、レーザー機器加算2(レ機加2):100点、レーザー機器加算3(レ機加3):200点」となっており算定することが可能である。加算点数においてはそれぞれ施設基準が設けられている(図3~6)。

ここからは「Er:YAGレーザーを用いたう蝕除去における疑問点」を診療の流れに沿って解説をする。

図1 適応疾患および処置内容

図2 疾患ごとの保険診療における処置および加算

図3 う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)

図4 手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)

図5 口腔粘膜処置(口処)

図6 レーザー機器加算(レ機加)

■チップの選択

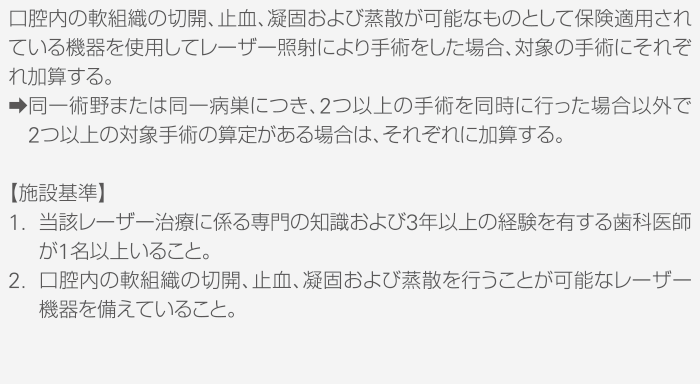

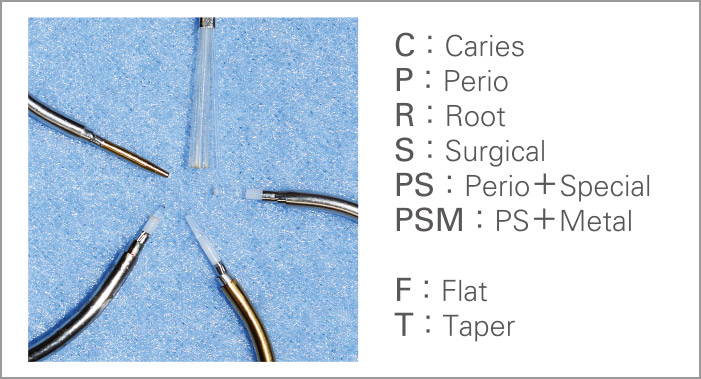

Er:YAGレーザー(Erwin® AdvErl Evo)は多種多様な21種類のコンタクトチップと呼ばれる石英チップがある。

硬組織疾患において、主として使用するコンタクトチップは頭文字に「C(CariesのCを意味する)」が付き、直径は400μm、600μm、800μmの3種類、先端は平滑面(Flat:F)になっている(図7)。

したがって、「C400F」、「C600F」、「C800F」の3種類のチップが硬組織疾患において使用する基本のチップとなる。筆者は、「C600F」を基準のチップとして、う窩の大きさや場所に応じて、「C400F」や「C800F」のチップへの使い分けをしている。

図7 多種多様なコンタクトチップ。適材適所なコンタクトチップの選択が治療の効率化へとつながる。

■出力の設定

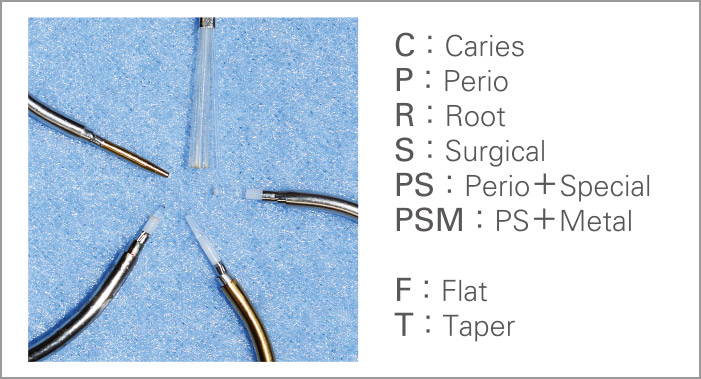

「Er:YAGレーザーの特徴」でも述べたように、Er:YAGレーザーは水に極めてよく反応をするため、水分含有率が高い歯質ほど蒸散(切削)がしやすくなる。そのため、照射出力の設定は歯質の状態(歯質の水分量)により使い分けを行ったほうが良いとされる。

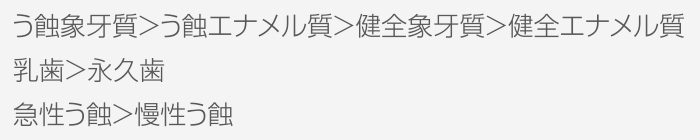

歯質の水分量においては、「う蝕象牙質>う蝕エナメル質>健全象牙質>健全エナメル質」、「急性う蝕>慢性う蝕」、「乳歯>永久歯」となってくる4)(図8)。

このことを念頭に置き、照射出力の設定をしていくと効率の良い蒸散が可能となる。

筆者は、う蝕象牙質を蒸散するときには、最初は付随の照射表よりも低い出力で照射を開始し、徐々に出力を高くしていくようにしている。それにより、レーザー治療によって患者の痛みが誘発されないようにしている。

図8 Er:YAGレーザーは水に極めてよく反応をするため、水分含有率の高い歯質ほど蒸散(切削)は容易となる。

■う蝕検知液の使用の有無

う蝕象牙質は内層(脱灰が軽度で、再石灰化が可能であり、細菌感染がない部位)と外層(脱灰が著しく、再石灰化が不可能であり、細菌感染がある部位)に分けられるが、う蝕の除去をする際には、外層の部分だけを選択的に除去をしなくてはならない。

高速回転切削器具(エアータービン)等を用いてう蝕象牙質を選択的に除去するときには、必ずう蝕検知液を使用してするように、Er:YAGレーザーを使用する時であっても、う蝕象牙質の確認にはう蝕検知液の使用は必須である5)。

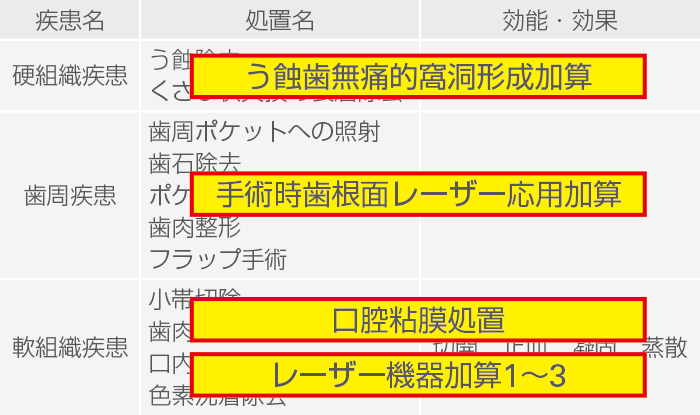

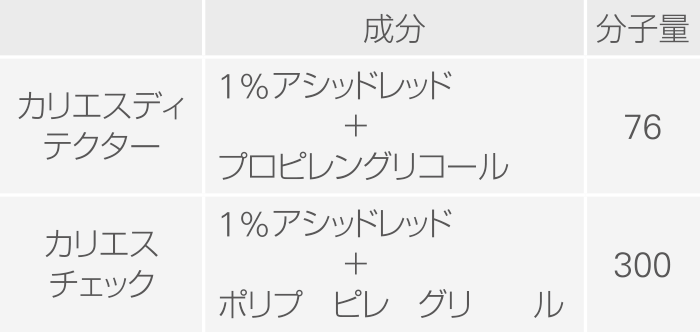

現在、本邦には、1%アシッドレッドのプロピレングリコール水溶液(以下カリエスディテクター:クラレノリタケデンタル)と1%アシッドレッドのポリプロピレングリコール水溶液(以下カリエスチェック:日本歯科薬品)の2種類がある(図9)が、分子量の違い(図10)により、カリエスチェックはう蝕象牙質の外層のみを赤染させる6、7)。

そのため筆者は、Er:YAGレーザーを用いてう蝕象牙質を除去するときでも、カリエスチェックを使用している。

図9 左:カリエスディテクター(クラレノリタケデンタル)と右:カリエスチェック(日本歯科薬品)

図10 カリエスディテクターとカリエスチェックの成分と分子量

■接着システム

Er:YAGレーザーと接着の問題は日常臨床においての最大の問題である。

これは象牙質にレーザー光を照射することにより形成される「熱変性層」が原因であると言われている。

この熱変性層があるために接着力が低下をし、充填処置を行ったコンポジットレジンが脱落すると言われているが、正確な接着操作を行っていればレジンが直ちに脱落するということはない8)という報告もあるが、やはり、Er:YAGレーザーにて蒸散された窩洞は、通常の回転切削器具により形成した窩洞におけるコンポジットレジン充填修復と同等9、10)の接着耐久性は期待できそうにないというのが定説であった。

しかし、その後の研究により、接着力は向上しているように思われる。また、近年ではレーザー専用の接着システムの研究もされている11)。

この方法で行うことにより、レーザー被照射象牙質とほぼ同等の初期接着強さを得られるということであるが、ステップが多いため、簡便化に期待がかかるところである。

また筆者は、う蝕象牙質を蒸散の後、100~150mJにてフィニッシング照射を行い、クリアフィル® メガボンド® 2(クラレノリタケデンタル: 図11)を用いる接着システムを採用している。

クリアフィル® メガボンド® 2は高い接着性能を持つが、使用する前までの治療がしっかりと行えていないと接着力を十二分には発揮できない。

Er:YAGレーザーを用いたう蝕治療も同様であり、クリアフィル® メガボンド® 2を使用する前までの治療をしっかりと行い、取扱説明書通りの正しい操作を行うことがコンポジットレジンの脱落を防ぐこととなってくる。

図11 クリアフィル®メガボンド®2(クラレノリタケデンタル)

■充填、研磨

Er:YAGレーザーに特化した注意事項はなく、通法通りのコンポジットレジン充填を行い、研磨を行う。

■臨床症例

【症例1】(図12~14)

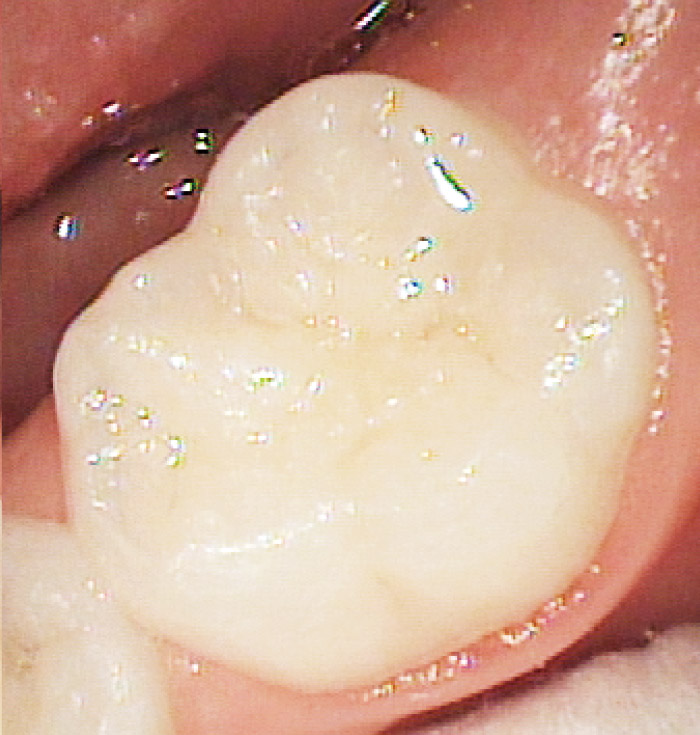

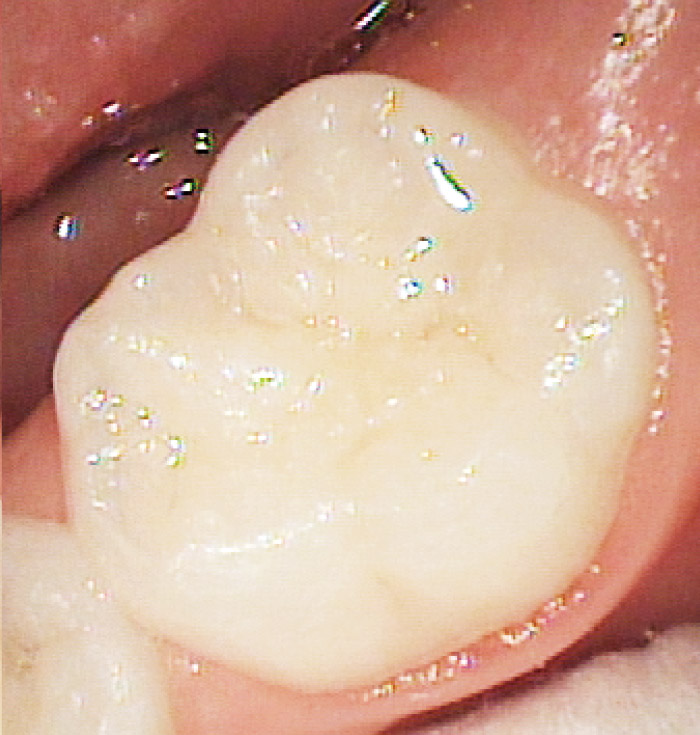

25歳、女性。上顎右側第二小臼歯咬合面う蝕。C400Fのコンタクトチップを用いて窩洞形成を行う。

出力100mJ(パネル値)、繰り返しパルス数20pps、注水有り、麻酔無し。

小窩裂溝部のう蝕に可能な限り最小限の蒸散を行う。クリアフィル® メガボンド® 2を用いて歯面処理後、クリアフィル® マジェスティ® ESフローLOW A-2(クラレノリタケデンタル)にて充填。

図12 術前。上顎右側第二小臼歯咬合面う蝕。冷水痛があり来院。

図13 術中。C400Fを用いて小窩裂溝部のう蝕のみを選択的に蒸散。コンタクトチップの直径が400μmと細いため、小さな窩洞形成が可能である。

図14 術後。クリアフィル マジェスティ ESフロー LOW A-2を用いて充填。

【症例2】(図15~18)

5歳、男児。下顎左側第二乳臼歯咬合面う蝕。C400Fのコンタクトチップを用いて窩洞形成を行う。

出力50~80mJ(パネル値)、繰り返しパルス数10pps、注水有り、麻酔無し。

小窩裂溝部のう蝕に可能な限り最小限の蒸散を行う。クリアフィル® メガボンド® 2を用いて歯面処理後、クリアフィル® マジェスティ® ESフローLOW A-1にて充填。

図15 術前。下顎左側第二乳臼歯咬合面う蝕。冷水痛および食事時の疼痛があり来院。

図16 術前のX線画像。

図17 術中。C400Fを用いて遠心小窩のう蝕のみを選択的に蒸散。乳歯のう蝕であるため、永久歯のう蝕よりも低い出力にて蒸散を行う。

図18 術後。クリアフィル マジェスティ ESフロー LOW A-1を用いて充填。

【症例3】(図19~21)

55歳、女性。上顎左側犬歯歯頸部う蝕。C600Fのコンタクトチップを用いて窩洞形成を行う。

出力100mJ(パネル値)、繰り返しパルス数20pps、注水有り、麻酔無し。

う蝕が広範囲のため直径の太いコンタクトチップを選択する。クリアフィル® メガボンド® 2を用いて歯面処理後、クリアフィル® マジェスティ® ESフロー LOW A-1を用いてライニング、クリアフィル® マジェスティ® ES-2A-3にて充填。

図19 術前。上顎左側犬歯歯頸部う蝕。冷水痛があり来院。

図20 術中。C600Fを用いてう蝕のみを選択的に蒸散。症例1、症例2とは異なり、う蝕が広範囲のため直径の太いコンタクトチップを選択する。Er:YAGレーザーのレーザー光は水に特異的に吸収されるため歯頸部のう蝕もほとんど出血なく蒸散が可能である。

図21 術後。クリアフィル マジェスティ ESフロー LOW A-1を用いてライニング後、クリアフィル マジェスティ ES-2 A-3にて充填。

■おわりに

本邦にEr:YAGレーザーが登場した当初、硬組織疾患の治療が可能なレーザーであるはずが、「硬組織が削れない」「レジン充填をしてもすぐに脱落する」など、ネガティブなイメージしかなかった。

しかし、現在は、硬組織も簡単に蒸散(削合)ができる術式が確立され、Er:YAGレーザー専用の接着システムも確立されつつある。

今回はEr:YAGレーザーを用いた硬組織疾患の治療について記述した。先生方の診療の一助となれば幸いである。

■<謝辞>

日頃より研究に御助言をいただいております東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野田上順次教授、大槻昌幸准教授、加藤純二先生、臨床に御助言をいただいております篠木毅先生、津久井明先生、長瀬隆之先生、吉嶺真一郎先生に感謝申し上げます。

- 1) Maiman TH: Stimulated optical radiation in ruby. Nature,187:493-494,1960.

- 2) Keller U, et al:Experimental studies of the applications of the Er:YAG laser on dental hard substances. Laser Med Surg,8:145,1988.

- 3) Hibst R, et al: The effect of pulsed Er:YAG laser radiation on dental hard tissues. Laser Med Surg,4:163-165,1988.

- 4) 石川烈編:Er:YAGレーザーの基礎と臨床.第一歯科出版:92-93,2011.

- 5) 石川烈編:Er:YAGレーザーの基礎と臨床.第一歯科出版:54-55,2011.

- 6) 田上順次:MI時代のう蝕検知液「ニシカカリエスチェック」について.日本歯科評論,65:111-116,2004.

- 7) 特定非営利活動法人日本歯科保存学会編:う蝕治療ガイドライン第2版詳細版.永末書店91,2015.

- 8) 矢野宗憲,他:Er:YAGレーザーを応用した5級レジン充填における臨床的予後観察,日レ歯誌,12:97-102.2001.

- 9) Fujitani M,et al:Does Er:YAG or CO2 laser ablation of dentin affect the adhesive properties of resin bonding systems?:International Congress Series 1248,161-166,2003.

- 10) 冨士谷盛興:Er:YAGおよびCO2レーザー照射象牙質面に対するレジンの接着性-レーザー照射象牙質面に対しレジンは本来の接着性能を発揮できるか? -:日レ歯誌,17:74-80.2006.

- 11) 竹口あゆみ 他:Er:YAGレーザー照射象牙質に対する酸コンディショニングとプライミングを併用した3ステップ・レジン添加型グラスアイオノマー系ボンディング処理がレジンの初期接着性に及ぼす影響:日レ歯誌,28:23-30,2017.

目 次

モリタ友の会会員限定記事

- Clinical Report 口腔内スキャナーの現状と注意点~プライムスキャンを使用した臨床~

- Trends 全ては安全・安心の提供を基に設計したNiTi ファイル「JIZAI」

- Clinical Hint 困難症例もこれで容易に!中間ファイルの臨床的有効性

- Trends 進化するクリアフィル支台築造システム~新ファイバーポスト「クリアフィルⓇADファイバーポストII」を追加~

- Clinical Report 硬組織疾患におけるEr:YAG レーザーの有用性

- Interview “軽い” “簡単” “快適”を実現可搬式歯科用ユニット「ポータキューブ+」開発者インタビュー

- Field Report 矯正治療中の患者さんへのセルフケアツールとして提供

- Interview 高齢者のセルフケア指導は歯科の腕の見せどころ~自身の介護経験から学んだ 高齢者口腔ケアのあり方~

- Seminar Review 『子どもたちの歯を守るために』小学校で保護者向け講演会を開催

- Field Report う蝕や歯周病予防にとどまらない 、より意識の高い予防を実践するために

- Field Report 予知性の高い治療を行うために ~歯科矯正の難症例に必須の診断ツール~

- Trends コンセプト優先型支台歯形成用 バーセット「SELF CREATOR」 ~臼歯編~

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。