DMR 一覧を見る

ジルコニア オールセラミックスの臨床- 審美性と強度に優れるジルコニアを

ファーストチョイスに -

目 次

昨今、ジルコニアが歯科業界で注目を集めている。ジルコニアは強度に優れることから、医療業界や工業界等では以前から導入されており、歯科界においても、最近の金属の高騰やCAD/CAMの進歩と相まって、オールセラミックスの強度不足を解消するものとして注目を集め、臨床にも取り入れられるようになった。本日は4人の先生方にお集まりいただき、ジルコニアを使用した補綴臨床の現状と将来の展望をお伺いした。

患者さんの審美ニーズに応えるジルコニア

オールセラミックス

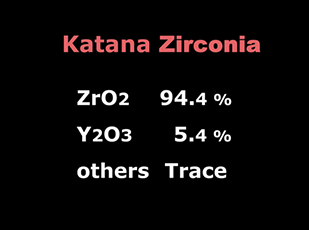

山田歯科で応用されているジルコニアというのは酸化ジルコニウムに酸化セリウムや酸化イットリウム(図1、2)を強度や安定性を向上させるために添加しているわけですが、私が歯科技工士として疑問に思うのは、歯科におけるジルコニアについて、先生方や患者さんの認知度はどの程度あるのかということです。例えば先生方が患者さんに「ジルコニア」という言葉をいきなり切り出しているのか? ジルコニアと聞いて、患者さんがそれを理解できるのかどうか?というところに非常に興味があります。

南私はストレートにジルコニアという言葉を使って患者さんに説明しています。患者さんは人工ダイヤのジルコニアのイメージから、「それは丈夫なんですね」といった良いイメージを持たれるようです。ただ、「そんなに硬いものを入れて、歯は大丈夫ですか?」と聞かれることもあります。「中心になるところはジルコニアですが、外側は従来の陶材ですから」というふうに説明しています。

六人部私もジルコニアという言葉を出しますが、ジルコニアというネーミング自体は患者さんにとってはあまり大きな意味はないと思うのです。要は「強度的に信頼性のある材料」ということで患者さんがそれを選択されるかどうかです。術者側の立場で申し上げると、接着技術が向上し、さらにジルコニアというコア材の強度が上がったということで自信を持って提供できる、ということだと思います。

山田メタルボンドを薦めるのか、ジルコニアを薦めるのか、その選択が難しいと思います。症例による違いもあるでしょうが、最初に患者さんの診療計画を立てるところでジルコニアを選択するポイントは何でしょうか。

南支台歯の条件によってメタルボンドにせざるを得ない場合もありますが、審美的な要件をクリアする意味ではオールセラミックスのクラウン、特にジルコニアは厚みをコントロールすることによって透過性もコントロールできますし、かなり審美的な材料であると私は受け止めていますので、現在、前歯ではファーストチョイスになりつつあります。

廣岡最近、患者さんがきれいな歯にしたいというときに、金属+セラミック、つまりメタルボンドをお薦めすると、「金属を使うの?」という声が聞かれるようになってきたと感じています。

南金属を中に入れて、外面全周にセラミックでも、やはり気にされますか?

廣岡そうですね。患者さんの歯科知識が豊富になって、特に審美に興味を持たれている患者さんはオールセラミックスを選択される傾向にあります。ブラックマージンを気にされる方は、「芸能人のあの人、黒いよね」とか、同じお金を使うのであれば、金属を使ってくれるな、という患者さんが増えてきているというのが私の実感です。ですから、私はこれから積極的に審美をやる以上はオールセラミックスを主体にして臨床に取り入れていきたいと思っています。

図 1部分安定化ジルコニア組成

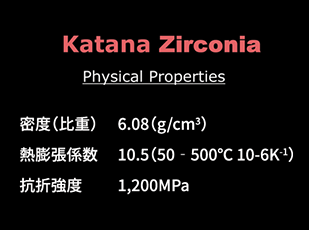

図 2ジルコニアの強度

南 昌宏

山田 和伸

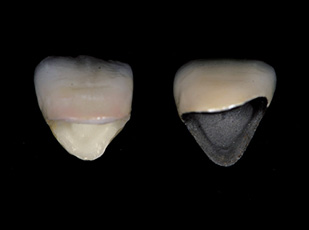

山田現在、私どものラボでは、ジルコニアなどのオールセラミックス補綴の患者さんのほぼ8割以上が支台歯は天然歯支台もしくはファイバーを使ったレジンコアです。やはり自然感とか、孤立感も含めて、オールセラミックスのほうが有利な部分は多いと感じています(図3、4)。

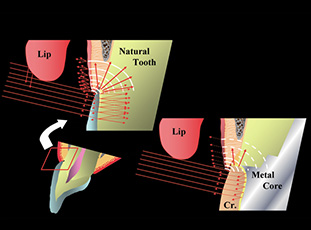

六人部最近の患者さんは、インターネット等を通じてかなりメタルフリーレストレーションに関する知識が増えていらっしゃいます。したがって、先程廣岡先生がおっしゃったように、最近患者さんはメタルフリーを求める傾向にあります。実際の臨床においても、前歯部補綴の選択肢としてレジンジャケット冠、レジン前装冠、メタルボンド、オールセラミックスが挙げられます。治療途中で我々が装着するプロビジョナルというのもメタルフリーです。そうすると、レジン前装冠やメタルボンドのようにメタルを含む修復物では、マージン部に金属が露出していなくとも、辺縁歯肉に影が生じてしまい歯頸部が暗く見えます。ともするとプロビジョナルのほうが歯頸部付近が明るかったのに、とクレームを受けることもあります。また、たとえオールセラミッククラウンを選択しても、唇側の辺縁歯肉が薄いケースで支台歯にメタルコアが装着されていると同様の結果につながります。

南例えば歯肉とか、いろいろな要素がありますから、歯肉の厚いケースであれば、メタルコアを使ってもさほど反映しないかもしれません。ただ、辺縁歯肉に関しては、厚みが何mmも違うことはないですから、分厚い歯肉のタイプであっても、やはりオールセラミックスは有利であろうと思います。コアマテリアルに関しては、そういった多角的な歯質の量であったり、六人部先生が言われたような問題とか、周囲の組織の厚みとか、そういったものをすべて勘案し、光の透過性がどういう挙動を示すか、ということもある程度想像して、選択されたほうがいいのかなと思います。

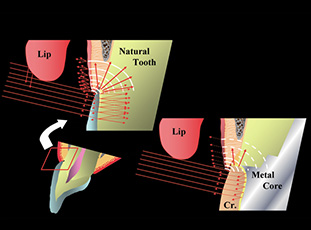

六人部抜去歯にメタルコアを施した支台歯にオールセラミックスを装着すると、中央から切縁付近にはオールセラミックスの持つ光透過性が得られるのですが、歯頸部付近では影が生じています(図5)。歯冠部の唇側から入射した光は、歯根内部に伝達し、歯根内部から辺縁歯肉を照射するという光学的なメカニズムがあります。メタルコアまたはメタルを含む修復物では、歯根内部に伝達する光の量が極端に減じられ、どうしても辺縁歯肉に影が生じてしまいます(図6)。一方、オールセラミックスを応用する支台歯の条件として、生活歯またはレジンコアに置き換えることで、辺縁歯肉に十分光が循環する環境をつくり出せるのは大きなメリットだと思います(図7)。支台歯の条件が整えば、単なる色調の調和ではなく、辺縁歯肉レベルの光透過性(明るさ)の調和という観点から、オールセラミックスは非常にメリットのある材料だと言えます。

六人部 慶彦

廣岡 聖子

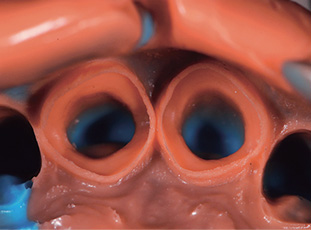

図 3ジルコニアクラウン(左)とメタルボンド(右)。実際の補綴物を比較すると、患者さんにもよりわかりやすい。

図 4ジルコニアクラウン(左)はメタルボンド(右)に比べ光を透過する。

廣岡 聖子

-

図 5メタルコアの場合、光の入射により辺縁歯肉に影響がでる

-

図 6歯根内部への天然歯とメタルとの入射光量の相違図

-

図 7生活歯またはレジンコアの場合、光の入射による辺縁歯肉に影響がでない

豊富なカラーバリエーションと

安定した物性のカタナシステム

図 8カタナシステムの対応範囲

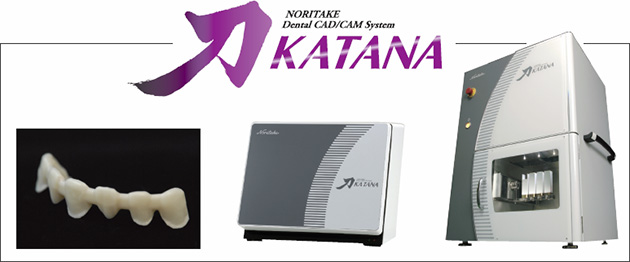

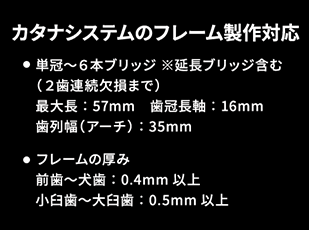

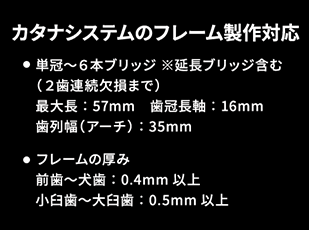

廣岡ジルコニアについては、いろいろなメーカーから発売されていますが、ノリタケのカタナシステムは単冠から6本ブリッジまでが適応症(図8図8)ということなのですが、優位性はどこにあるのでしょうか?

南従来、ジルコニアが出たばかりのときは真っ白なジルコニアが多く、ジルコニアのフレームに色がついている場合もほんの数色でした。カタナのいいところは、やはり色が芯までついていて、しかもバリエーションが豊富ですので、削除量の少ないケースであっても、色調再現において有利だと思います(図9)。

山田技工面から言えば、透過性があるジルコニアのほうが、扱いやすいですね。技工士は透過性のあるものを透過性がないようにすることはできますが、逆に透過性のないものを透過性のあるようにはできません。ですから、例えば支台の色だとか、あるいはポーセレン築盛スペースによっての対応という面ではとてもいいですし、カラーバリエーションが豊富で、カラーによる透明性(図10)もかわりませんから、汎用性が高いですね。

六人部白色のジルコニアフレームのみのシステムでは歯頸部付近の反射率が高くなる傾向にあり、メタルボンドで見られるようなブラックマージンと違って、ホワイトマージンといえるような不自然感が否めませんが、このカタナシステムの場合は9色、それもディッピング(表面的着色)ではなくブロック自体に着色をして、フレームを切削しても色調が変化しないという点では、ほかのシステムよりもはるかに優れたものではないかと思います。

南確かに、歯肉退縮があったときに一番差が出ますからね。

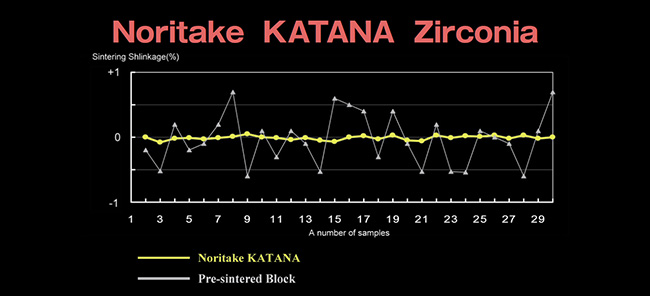

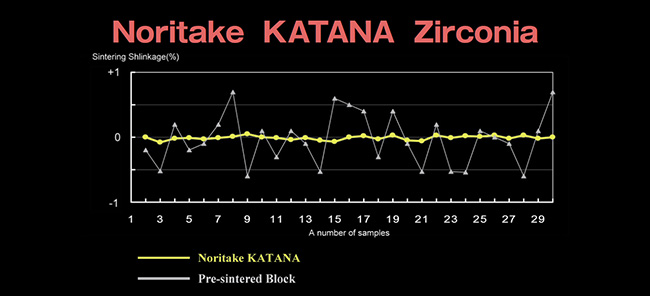

六人部それと、フレームの製作過程でほかのシステムと違って、生ブロックを削っているという点からいっても、物性が安定していると思います。そのあたりはよく考えられてつくられたシステムじゃないかなと感じています(図11、12)。

山田その通りだと思います。では、口腔内での適合性はいかがでしょうか?

南歯科医はクラウンの評価のときに、審美性も重要な要素ですが、まず適合性ということも重要と考えます。その口腔内での適合感ということで言えば、カタナは安心できると思っています。

図 8カタナシステムの対応範囲

-

図 9カタナジルコニアフレームのカラーバリエーション

-

図 10カラーバリエーションによる透過性の違いは少ない

-

図 11カタナジルコニアブロック

-

図 12カタナジルコニア生ブロック(黄線)と仮焼成ブロックの収縮の比較〈ノリタケデンタルサプライ測定〉

十分な強度を有するジルコニアフレーム

廣岡口腔内での破折とかチッピングとかについてはいかがなのでしょうか。

六人部それは咬合などの要素が絡んでくると思いますね。ジルコニアオールセラミックスだから割れた、メタルボンドだから割れなかったかというのは疑問を感じます。特にメタルフリーブリッジということを考えると連結部のデザインであるとか、ジルコニアフレーム自体の強度というものはどうしても必要になってくると思います。連結部分で破折を起こすというケースに限っては、メタルと比較して靱性の問題、特に引っ張り応力に大きく関係していると思います。南 あと、フレームワークのデザインの問題です。やけに分厚い前装陶材のところは要注意ですから、そのあたりを配慮してワックスアップをし、デザインスキャンするとか、コンピュータ上のシュリンク形状などを使うとか、そういった基本的な対処法が必要になってくると思います。

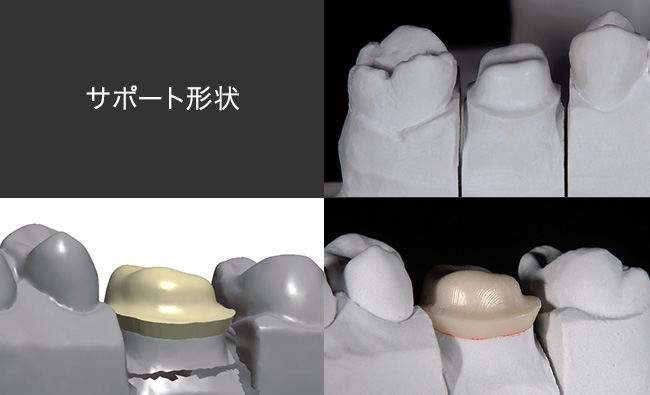

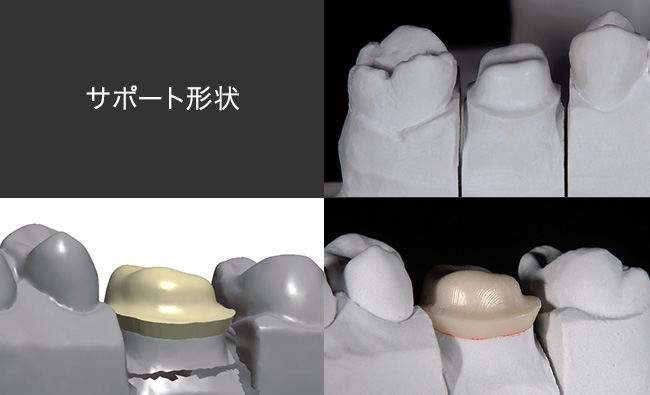

山田技工サイドでは、陶材の厚みを均一にして強くしようという概念がありますが、カタナシステムの場合は、フレームワークのデザインは4パターンから選択することが可能です(図13~16)。症例によっては、支台に添った形では不十分な場合もあります。大事なことは、メタルボンドで培ったメタルフレームのデザインを考慮していかないと構造的に強度の安定が図れないということです。やはりシュリンク形状やサポート形状を活用すべきだと思います。

廣岡ジルコニアとポーセレンのボンディングというのは従来のメタルボンドと比べていかがなのでしょうか

山田ジルコニアとポーセレンの接着に関しては、従来のメタルボンドでよく用いられてきたプレシャスに対するボンディングとほぼ同等、またはそれ以上というようなデータが出ていますからジルコニアフレームに対する表面処理にさえ注意していただければ問題はありません。

-

図 13ならい形状。支台歯形状に均一な厚みで製作されたフレーム(前歯部:0.4mm 以上、臼歯部:0.5mm 以上)

-

図 14シュリンク形状。最終外形をデザインし、陶材築盛スペースが均一になるようにシュリンク(収縮)されたフレーム

-

図 15サポート形状。隣接~舌側にかけてジルコニアカラーを付与したフレーム

-

図 16Dスキャン(デザインスキャン)。ユーザー側製作によるワックスフレームをデザインし、忠実に再現されたジルコニアフレーム

最も重要なのは支台歯形成最終的な修復物の形態をイメージする

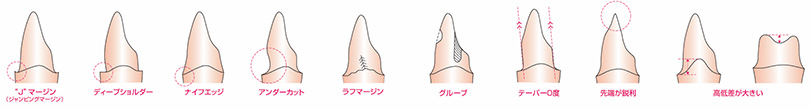

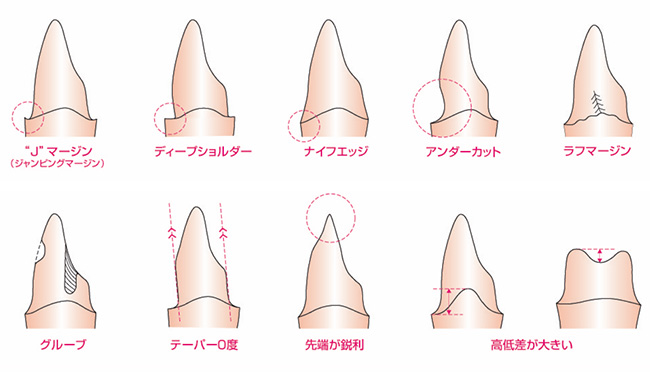

南ジルコニアを臨床応用するにあたりドクターにとって最も重要なのはCAD/CAM固有の特長をある程度加味した支台歯形成ですね(図17)。

適合精度に不利な形成

図 17CAD / CAM 特有の適合精度に不利な形成

廣岡接着よりは形成が大事ということでしょうか。

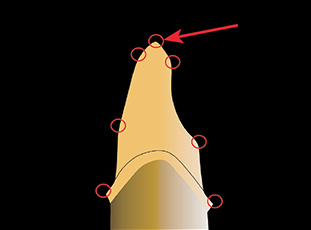

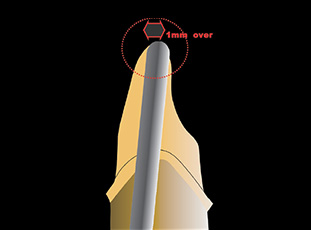

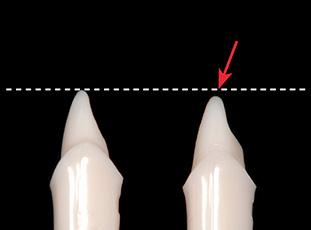

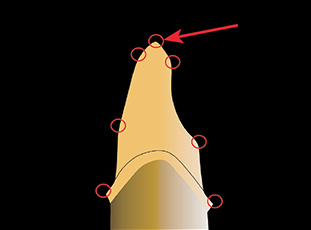

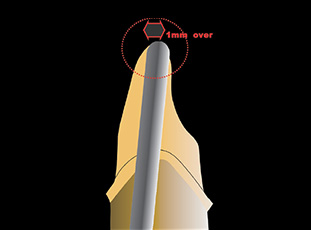

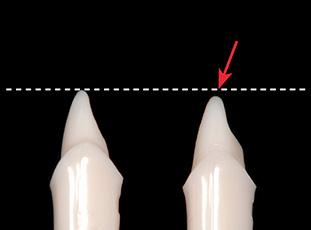

六人部支台歯形成について説明をいたしますが、前歯の唇面を3面形成をし、角ばりを残さない様に全体的に丸めます。フィニッシュラインもジャンピングショルダーにならない様に注意して形成します(図18)。従来型のオールセラミッククラウンの形成であれば、これでも問題ありません。しかしCAD/CAMにてジルコニアフレームを製作する場合、多くのシステムにおいてブロックを直径1ミリ前後のミリングバーで削っていきます(図19)。よって、一般的な形成よりは多少歯冠長は短くはなりますが、切縁の部分や近遠心的な隅角の部分にも丸みと厚みを与えることによってフレーム内面に全く無駄なスペースを生じることなくフレームをつくり上げることができます(図20)。そういう意味ではドクターの形成が強度においても、色調再現においても、修復物のクウォリティーに影響すると言えます。そのためには、最終的な修復物の形態をまずイメージし、そこから逆算した均一な厚みのリダクション量を考えた形成をしなければならないと思います。

-

図 18全体的に丸みのある支台歯形成を行う

-

図 19ミリングバーの直径1mm以下にならないように支台歯の先端に厚みをもたせる。

-

図 20特に先端は鋭利にならないように注意する。左:従来型形成 右:CAD/CAM 用形成

図 21、22実寸の模型上で三次元的に観察すると理解しやすい

南一連のCAD/CAMのCADデザインはモニター上に映し、そこでテクニシャンなり、オペレーターがマージン設定するわけです。通常、実際の支台歯の大きさからすると、何十倍も大きいですから、例えばジャンピングショルダーになっている、というのがよく見えるわけです。CAD/CAMというのは私たちの形成に素直に反応してくれるだけに、例えばルーペなどを使って、マージンの仕上げなどの支台歯形成をきちんとすべきだと思います。

六人部実寸の模型上で三次元的に観察できるものがあれば、一番理解しやすいですね(図21図21、2222)。

南二次元の世界と三次元の世界は全然違いますからね。

廣岡今までオールセラミックスに取り組んでいない先生は削除量にすごくハードルを持たれていると思います。メタルボンドと比べてもたくさん削らなきゃいけないんじゃないかとか…。

六人部透過性の高いジルコニアの場合は、前歯部においては0.4mmのフレーム。一方、メタルボンドの場合はメタルからオペーク層の厚みまで含めると0.7mm程度費やされてしまいます。その上に、デンチン、エナメル、トランスというように築盛していくわけですから、トータル的に考えるとメタルボンドとジルコニアでは形成量が大きく違わないのではないかと思います。

南要は、六人部先生が言われたように、最終ゴールからリダクション量がきちんと一定になるように支台歯形成を行うということを心がけることです。術前にきちんとした診断とワックスアップ等をして、ある程度最終の外形を決めてから、支台歯形成をするというのが基本だと思います。

六人部支台歯形成は補綴修復治療における基本中の基本ですし、補綴のスタートですから。ジルコニアが簡便に審美性を獲得できるということであっても、はり支台歯形成の基本は踏まえておかなければならないと思います。テクニシャンにどれだけ技術があったとしても、ドクター・サイドの支台歯形成が不十分であれば、やはり限界はありますね。

廣岡例えば前歯部ディープバイトになってしまいクリアランスが少ないというときに、メタルボンドであればメタルマージンにすることもあったのですが、ジルコニアでも同様のことができるのでしょうか。

六人部ジルコニアの吸水劣化という、ジルコニアがそのまま剥き出しになって、口腔内にさらされているという環境が果たして長期的に安定するかどうかというのは分かりませんが、仮にそうだとしても、臨床応用は可能じゃないかなと感じますが…。

山田私共のラボにおいては、ジルコニアが剥き出しになっているところをグレージングパウダー等で一層コーティングするように心掛けています。

図 21、22実寸の模型上で三次元的に観察すると理解しやすい

印象採得のポイントはペリオコントロール

図 23シリコンによる印象採得

廣岡支台歯形成が終わり、次の臨床ステップとしては印象採得にうつるのですが、印象採得での注意点はなにかございますか…。

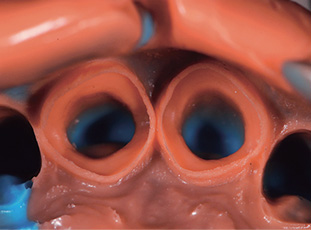

六人部シリコン印象材を使用して印象は形成限界まで採得しましょうということに尽きるかと思いますが(図23図23)、そのポイントはペリオのコントロールが不可決です。印象がうまく採れないのは、ペリオに問題があり、出血などが邪魔しているからではないでしょうか。ですから、補綴をする上でペリオの環境整備が一番重要だと思います。また、ペリオ絡みの歯周補綴においては、今、プレステクニックというものがありますので、熟練度に左右されずに歯頸部からの立ち上がりのカントゥアを従来型のロストワックスでポーセレンに置き換えることができ、寸法変化もありません。歯周組織に調和したクラウン形態を再現する上では非常に有効なテクニックと思います。

南今はプレス系のベニアリングのポーセレンも出てきていますので、ポーセレン混和時による気泡の存在等もある程度改善され、強度的にも安定していると思われます。

山田ノリタケもセラビアンZRプレスという、ジルコニアフレームに対して、溶けたインゴットを流し込んで、クラウンをつくり上げるというシステムが発売されています。これはアメリカでは2004年3月から発売され、ドクター・クリステンセンの「CRAレポート」1)を見ても、実際の臨床現場で非常に割れにくいとの評価を得ています。セラビアンZRプレスは組成の中に、靱性値を上げるためにリュウサイト結晶を析出させたものを入れているということで、臼歯部においてもかなり期待できる材料だと思っています。

図 23シリコンによる印象採得

過度に接着に頼らなくても安心できるフレーム強度

廣岡次に、接着に関してですが、支台歯が金属、歯質、レジンコア等、臨床上では色々な種類の支台歯とジルコニアが組み合わさることになるのですが、それらに対する接着は、先生方はどういった形でされているのですか。

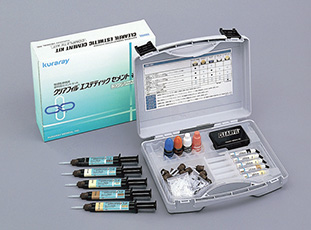

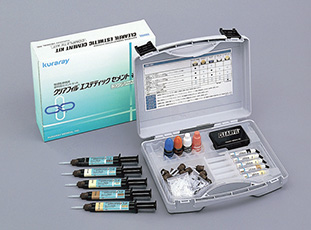

南基本的にはクリアフィルエステティックセメント(図24)のようなコンポジットレジン系のセメントで接着します。そのときに例えば支台歯が金属であれば、メタル用のプライマーを使いますし、ジルコニアの内面にはセラミックプライマーを使います。

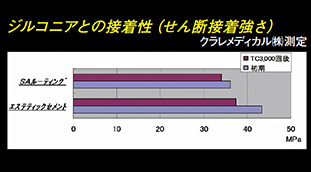

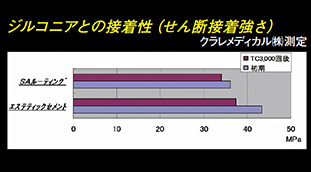

六人部オールセラミックスのシステムは、支台歯と一体化させることによって強度が保証されますから、接着は重要なポイントですが、ジルコニアほどのフレーム強度があれば同じコンポジット系でもクリアフィルSAルーティング(図25)なら、臨床上は問題ないと思います。そういう意味からすると、接着操作が煩雑で、チェアタイムが長くなることを敬遠される先生方にはSAルーティングのような操作性が簡便でジルコニアとの接着性が高い接着性レジンセメントを使用すると比較的取り組みやすいと思います(図26)。

-

図 24クリアフィルエステティックセメント

-

図 25クリアフィルSAルーティングセメント

-

図 26ジルコアニアに対する接着力

ジルコニアの特性を認識して

患者さんに自信を持って薦める

廣岡ジルコニアオールセラミックスを臨床に取り入れていくためにということで、最後に先生方にまとめていただければと思います。

六人部ドクター自身がジルコニアのオールセラミックスはメタルフリーの修復物という認識を持ち、患者さんに自信を持って提供できるかですね。ジルコニアは特殊な技術が必要なわけではないので、導入はしやすいと思いますが、形成という基本を理解していただかないと、ジルコニアのオールセラミックスといえども臨床上満足のいく修復はできません。とにかく、支台歯形成をこだわってさえいただいたら、良いものはできると私は思います。

南ジルコニアに対して、どう取り組みたいかの姿勢によると思います。メタルフリーレストレーションを自分の臨床の中にとり入れるというときには、今までのメタルボンドの延長線上にあるほうが自分の臨床に導入しやすいですから、ジルコニアを最初にとり入れていただいて、接着もレジンセメントの手法に慣れていただく。それがきちんとできるようになれば、次はベニアなり、ポーセレンインレーというふうに発展していくと思うのです。そのファーストステップとしてはこういったジルコニアが普及するのは非常に好ましいと思いますし、まずここから取りかかっていただきたいと思います。

山田技工士の方へのアドバイスは、「まずカタナを使ってください」、です(笑)。私自身、いろいろなケースに対して対応範囲が広いと実感しています。ジルコニアについては、最初は研修会に出て、削り方や表面処理は何に気をつけるべきか、基本をしっかりと体得して、取り組んでいくことをお薦めします。基本的な工程は、メタルボンドの技工と同じです。ただ、ジルコニアのフレームは白または色がついているわけですから、ウォッシュベイクの時は塗っているつもりでも乾燥させてみたら塗れていない、というようなことが出てくるんですね。そういうところは注意が必要です。フレーム自体はカタナプロダクションセンターに模型を発送し、到着後、ジルコニア用の陶材を築盛するだけですので、特別な機器を必要とせずに歯科医院に納品することができるので、非常にとり組みやすいと思います。

廣岡今日、私自身が疑問に感じたことをお伺いし、いろいろと疑問が解消されたわけですが、全体的な感想としては、ジルコニアの物性というものを根本的によく知っていないと、自信を持って患者さんに十分な説明もできないし、ジルコニアの特性を生かす支台歯形成もできないということを感じました。そのためには、セミナー等に参加することも重要なことだと再認識しました。ジルコニアということで尻込みすることなく、患者さんの審美ニーズに対応して、普及させていくのが使命なんじゃないかなと思います。本日はどうもありがとうございました。

参考文献

- 1) A Publication of CR Foundation .TM Gordon J. Christensen Clinicians Report .TM November 2008, Volume 1, Issue 11

臨床例 1 カタナ ジルコニアフレームと

セラビアンZRを用いた症例

〈歯科医師:六人部 慶彦 担当技工士:山田 和伸〉

-

先端が鋭利にならないように注意し、形成を行う。

-

カタナジルコニアフレーム上にセラビアンZRを築盛、完成。

-

口腔内装着。隣接する天然歯および辺縁歯肉と同等の明るさが得られている。

臨床例 2 カタナ ジルコニアフレームと

セラビアンZRプレスを用いた症例

〈歯科医師:六人部 慶彦 担当技工士:山田 和伸〉

-

プロビジョナル後の歯肉の形態を維持するためにプレステクニックを採用。

-

カタナジルコニアフレーム上にワックスアップ後、セラビアンZRプレスによりマージン付近の形態を再現。

-

口腔内装着。プロビジョナルクラウンにより、成形された歯肉形態に注目。反対側同名歯とほぼ同じラインである。

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。