DMR 一覧を見る

クラレノリタケデンタル 新製品 第一弾

シンプルな手順で知覚過敏を抑制する「ティースメイト®ディセンシタイザー」の

有用性

福島市開業 誉田歯科診療所 院長誉田雄司

目 次

はじめに

近年歯磨きのCM等で、「知覚過敏」という病名は一般に広く知られるようになった。冷たい飲食物でしみたり、歯ブラシで痛みを感じるなど、臨床においても、「しみる」という訴えは多い。しかし原因は多様で複合している場合も多く、またすぐに消失・消退できるとは限らず、即効性・持続性のある知覚過敏抑制材の開発が待たれていた。

今回発売された「ティースメイト

ディセンシタイザー」(クラレノリタケデンタル株式会社)は、リン酸カルシウムから歯質の主成分であるハイドロキシアパタイトを生成するという新しい機序を有している知覚過敏抑制材料である。

この度、本材を使用したところ、症状の緩和、改善に効果がみられたことから、得られた知見について記述したい。

- ティースメイト ディセンシタイザーの特長

-

- 1:優れた生体親和性

- 2:良好な象牙細管の封鎖性と耐久性

- 3:接着材料への影響が少ない

- 4:操作上の利便性が高い

- ティースメイト ディセンシタイザーの使用用途

-

- 1:磨耗などにより露出した象牙質の処置

- 2:SRP後の象牙質の処置

- 3:漂白処置後の歯面処理

- 4:CR修復等における形成象牙質の処置

- ●販売名 ティースメイト® ディセンシタイザー

- ●一般的名称 歯科用知覚過敏抑制材料

- ●医療機器認証番号 224ABBZX00014000

- ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

- ●製造販売 クラレノリタケデンタル(株) 新潟県胎内市倉敷町2-28

「象牙質知覚過敏症 Dentin Hypersensitivity(Hys)」とは

1997年に決定された象牙質知覚過敏症の定義は、「象牙質知覚過敏症の特徴は、一般的に温度やエアー乾燥、触診、浸透圧、あるいは、化学的刺激に対して、露出した象牙質で惹起される短く鋭い痛みであり、欠損や病理的原因でないものである」とされている1)。

何らかの刺激(温度、乾燥、擦過、浸透圧、科学物質等)によって生じる短く鋭い痛みを特徴とするもので、自発痛を有する歯髄炎などとは異なる2)。象牙質知覚過敏症の発症のメカニズムは、象牙質が露出したために開口した象牙細管が、刺激を受けることによって細管内滲出液の移動が生じ、歯髄の疼痛反応の引き金になるということで、「動水力学説」が支持されている3、4)。

象牙質知覚過敏症の症状として冷刺激が最も多い。温刺激は冷刺激に比較して、象牙細管内滲出液の移動が緩慢であるからとされている。また、象牙質露出面のすべての象牙細管内繊維が消失し開口しているわけではなく、ごく一部のみが刺激に対して過敏に反応する「知覚過敏点」が存在するとされている。

1mm四方に2万個と言われる細管の中のわずかな開口部を閉じ、象牙細管内での滲出液の移動を防げば、疼痛は起こらないということである。

ティースメイト® ディセンシタイザーを

使った症例

SRP後の象牙質の処置

-

図 1患歯は2 。染め出しでプラークの除去をおこなう。

-

図 2エアースケーラーで除石後、微粒子の研磨材で歯面を清掃する。

-

図 3ティースメイト ディセンシタイザーを擦り込むように塗布する。歯肉に触れても問題はない。30~60秒擦り込み、水洗する。

アブフラクション・歯ブラシ磨耗による

露出象牙質の処置

-

図 4患歯は5。知覚過敏好発部位である。歯肉退縮がみられ、アブフラクション、強圧のブラッシングが疑われる。

-

図 5面清掃を行う。プラークが付着した状態では効果が落ちる。

-

図 6アブフラクションの場合、エナメルクラックも疑われるので、広範囲に塗布する。

「象牙質知覚過敏症」の要因

象牙質知覚過敏症の症状は同じでも原因は様々で、大きく分けると、歯周疾患由来と硬組織欠損の2つに分けられる。

歯周疾患に由来しているならば、歯肉退縮による象牙質の露出、セメント質の喪失があげられる。しみることを怖がってプラークコントロールが疎かになると、歯肉の炎症が治まらず症状の悪化が繰り返される悪循環になる。また間違ったプラークコントロールも症状を悪化させる。歯周病が全身に及ぼす影響について具体的な例(心筋梗塞、糖尿病等)が挙がってきているが、体液循環の悪化、ストレス、疲れ等でも症状が悪化することがみうけられる。その原因は1つではなく、複合であることが多く、疼痛のメカニズムは解明されていても、それに至る原因が多岐にわたり不明であることが多い。

症状として最も多いのが、エナメル質の喪失による象牙質の露出である。いわゆる「楔状欠損」で、長く強圧のブラッシングによる硬組織の磨耗が言われてきたが、近年大きな原因として咬合干渉、咬合不調和が言われるようになってきた。楔状欠損も、その始まりはCEJジャンクションからのエナメル質の破壊とされている。象牙質知覚過敏症の好発部位が上下左右の3、4番に多いことから、咬合圧、ブラキシズム、クレンチング(アブフラクション)が疑われる5)。もちろんプラークコントロールによるToothwearも要因となるが、歯ブラシで硬組織が擦り減るかは異論があるところである6)。よって、咬合由来の原因があるかどうかは、大事な診断材料となる。

近年、国内外を問わず象牙質知覚過敏症は増加しているといわれている。ブラキシズム、クレンチングはストレスに起因することが多いので、現代社会生活が背景にあるのかもしれない。当地は昨年の震災以降、ストレスのかかる環境にある。そのため、ブラキシズム、クレンチングは起こりやすくなり、口腔内の乾燥を訴える場合も少なくない。今回のプロトコールにおいて、10本以上の多数歯にわたる症状を呈していたのは、避難者である。環境の変化によるストレスが、症状を増悪させている可能性がある。

食生活に起因するものとして酸蝕歯がある。外因として酸性の飲食物、職業性、内因として口腔乾燥、胃液の逆流等である。スメア層の喪失により、象牙細管の開口が生じる7)。程度が軽微なら、硝酸カリウム含有の歯磨剤によるセルフケアで消退させることができる8)が、改善が見られない場合は、歯科医による原因の分析、診断が必要である。

エナメル欠損、歯肉退縮による

露出象牙質の処置

-

図 7患歯は11。歯頸部にエナメル欠損、若干の歯肉退縮がみられる。

-

図 8前歯部交叉咬合。咬合由来と思われる。

-

図 9歯面清掃を行う。エナメルクラックがみられる。

-

図 10ティースメイトディセンシタイザーを擦り込む。このあと充填操作を行っても接着に影響はない。

-

図 11付属のアプリーケーターブラシ以外に、歯間ブラシも使用できる。

-

図 12広範囲に塗布する場合は、ラバーカップが有効である。

-

図 13患歯は3、歯頸部にCR充填がされているが、しみる。

-

図 14歯面清掃を行う

-

図 15知覚過敏点は歯肉側ではなかった。楔状欠損がある部位とは限らないようである。

「象牙質知覚過敏症」の処置

象牙細管は長期間開口し放置されると、細管内滲出液や唾液由来の物質の沈着、スメア層の形成、第二象牙質の形成等で象牙細管の狭窄、閉鎖がおこなわれる。通常数週間から数ヵ月で症状は消退、消失するはずであるが、長期にわたる症例も少なくない。実質欠損が明らかであれば、充填で症状を消失させることは比較的容易である。しかし、窩洞形成により却って新鮮な細管の開口を誘引することになり、歯髄症状を起因させることもある。蛋白凝固処置や3MIX等の薬剤で仮封して経過観察が必要な場合がある。さらに、不完全な充填は不可逆性の歯髄炎を惹起するので、根面う蝕の処置には注意が必要である。

しかし、一般的には実質欠損がなく、歯肉退縮により歯根部が露出していたり、あるいは目立った歯肉退縮がないのに、「しみる」症状を呈する場合が多く見られる。この場合に、開口した象牙細管の封鎖処置を行う目的で、現在まで多くの知覚過敏抑制材が発売されてきた。

レジン系は封鎖能力が高いが、余剰レジンが歯肉に与える影響が懸念される。またプラークリテンションが高くなるので、歯周組織の炎症を起因させる可能性もある。生活歯の反応として、時間が経てば解消されることも多いが、その期間は長い。

以上の理由から、チェアサイドで施術が容易で効果が高い知覚過敏抑制材が求められてきた。

歯周炎による露出象牙質の処置

-

図 16患歯は4。中等度以上の歯周疾患に罹患している。暫間固定で安定をはかる。

-

図 17歯肉退縮が進行しているので、露出根面に擦り込む。

ティースメイト® ディセンシタイザー

(クラレノリタケデンタル)

本製品は、自己硬化型のリン酸カルシウム製剤である。2種類のリン酸カルシウム系粉末と精製水による硬化反応で硬化し、ハイドロキシアパタイトに転化する。このハイドロキシアパタイトが象牙細管を封鎖し、象牙細管内液の移動を抑制させるものである。

鶴見大学の発表では、スメア層のない象牙質表面に対し、歯髄内圧を負荷した状態で本材を塗布した場合の象牙細管の封鎖状態をFE-SEMにて観察したところ、象牙質表層に構造物が観察され、細管封鎖は1週間後も持続していたと報告している9)。

当院において52名のプロトコールを行った。

各人の知覚過敏を有する歯牙は、1本から18本に及ぶ(合計:176歯)。それぞれ原因は異なるが、症状はほぼ同じ状態を示していた。

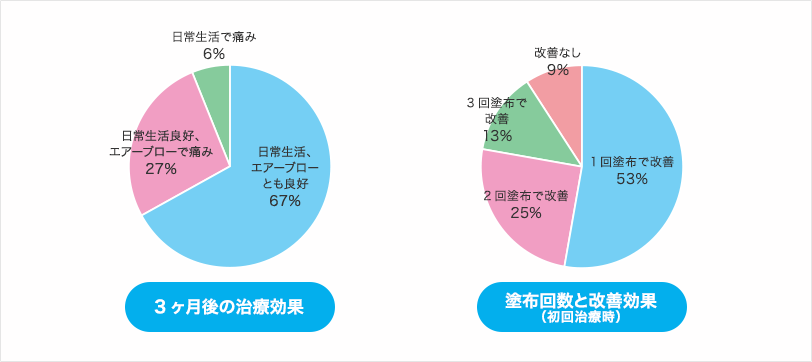

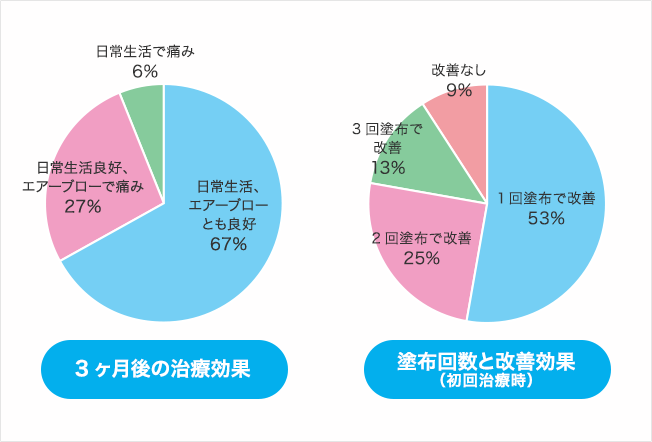

本材塗布後に改善効果が見られなかったのは4名のみ。48名については、一度に複数回塗布することはあったが、いずれも症状の消退、消失がみられた。1回塗布で症状が改善した歯牙は94本(53%)、2回塗布で症状が改善した歯牙は44本(25%)、3回塗布で症状が改善した歯牙は22本(13%)で、対象歯牙の91%は治療直後に改善効果が認められた。

治療後、約3ヵ月後に45人について治療効果を再確認した。67%は日常生活で支障なく、また、エアーブローでも痛みを感じなかった。27%は日常生活では支障はないが、エアーブローでは痛みを感じため、本材を再塗布した。一方、日常生活で痛みが再発したのは

6%であった。しかし、疼痛の程度は軽減されている。

本材の効果を発揮させるために、右記の点について留意が必要である。

実質欠損がみられる場合、処置後のCR充填が必要になる。本材を洗い流し、症状の確認を行い、改善がみられたら充填に移行できる。エッチング処理はしないほうがいいが、欠損形態によってはエナメル質にとどめておけるようなジェルタイプを用いたほうが良い。クリアフィルメガボンドであれば、セルフエッチングで十分な効果が得られるはずである。通法に従い、メガボンドを使用したCR充填をおこなっても接着力に影響は生じない10、11)。

縁下にかかる歯頸部充填の場合、圧排糸やリトラクターの使用が望ましい。オーバーマージン、オーバーカウンツァーにならないように築盛する。またボンディング材の縁下への侵入を最小限にとどめたい。できるだけCRの表面性状を平滑にするため、治具の使用が有効である。

効果を発揮させるためのポイント

-

- 1 歯面清掃

-

- 歯石の沈着が著しい場合は通法に従い、スケーリング、ルートプレーニングが必要である。

- スケーラーよりSUSブラシのような清掃器具が望ましい7、8)。

- 根面の清掃を丁寧におこなうこと。

- 研磨材は微粒子が望ましい。できるだけ刺激をしないように弱圧が肝要である。

-

- 2 簡易防湿、弱圧による歯面乾燥

-

- シビアな乾燥は必要ない。

-

- 3 規定量の混和

-

- 粉材は軽く振ってかたまりができないようにする。

- 規定の割合で混和しないと、適度な稠度のペーストが得られない。

- 液を滴下し、付属のアプリケーターブラシで押し潰すように混和する。

- 室温程度が望ましい。

-

- 4 付属のアプリケーターブラシにペーストをつけ、患部に押し付けるように擦る。

-

- 歯肉についても、為害性はない。

- 30~60秒間ペーストを擦り込むように操作する。

-

- 5 余剰ペーストを弱圧のウォーターシリンジで洗い流す。

-

- エアースプレーにしない。

改善がみられない場合、 2 から繰り返す。

混和方法

-

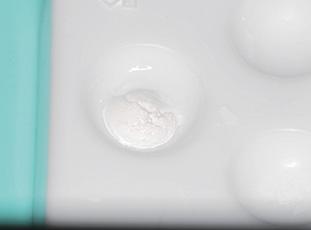

① 粉材容器を軽く振り、粉材の塊がないようにする。本材においては、粉材を取ったあと液材を入れるほうが混和しやすい。

粉液1.2g/1.0g -

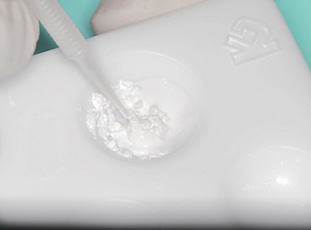

② 付属のアプリケーターブラシで液材のところから潰すように混和する。15~30秒で混和する。

-

③ 適量であればペースト状に変化する。

-

CR充填時における形成象牙質の処置

-

図 18患歯は23。歯面清掃後、ティースメイト ディセンシタイザーを塗布。症状の消退を確認して、通法に従い充填操作を行う。筆者は、エッチング、ADゲル処置をおこなうことが多いが、特に問題はみられない。

-

図 19若干アンダーフィリングにする。オーバーフィリングは炎症を惹起する。ポケットが深い場合は、圧排糸等でボンディング材の拡散を防ぐ。

また、アブフラクションが著明な歯牙や、ホワイトニング処理後のエナメル質にはクラックがみられることが多い。本材ではエナメルクラックに侵入し、リン酸カルシウムの結晶によりクラックを塞いでいる状態が確認された9)。これらの知見から、漂白後に発症しやすい知覚過敏症状の緩和・軽減、さらにエナメルクラックが存在するような歯牙の場合、広範囲に塗布することによって、その効果が期待できると思われる。

有髄歯の場合、形成後に本材を塗布することで刺激が緩和され装着時の不快感が減少する。ボンディング材と異なり、マージン部の液だまりの心配もないので、印象採得に影響を与えず、仮着材との弊害もみられなかった。洗口でも余剰のペーストは洗い流せるので、防湿や洗浄が困難な訪問診療の際にも役立つのではないだろうか。

比較的容易な操作で効果が期待できるので、知覚過敏症の処置をおこなう際、まず初めに試してみる価値があると思われる。知覚過敏症は原因が多岐にわたるので、すべての症例に効果があるとは言えないが、かなりの確率で症状の緩和、改善が望める知覚過敏抑制材として臨床で使用できると感じている。

補綴治療における形成象牙質の処置

-

図 203有髄歯。形成後ティースメイト ディセンシタイザーを塗布する。印象採得に影響しない。歯肉に異常もみられない。

-

図 21補綴物装着時、仮着材の除去等での疼痛、不快感が少ない。仮着材や歯面の変色もみられない。PFMブリッジ装着。

-

図 223有髄歯。圧排糸によるダメージ、ポンティック下部の炎症がみられるが、ティースメイト ディセンシタイザー塗布によって憎悪はしない。

-

図 23オールセラミックスを装着した。レジンセメントでも影響はみられない。

参考文献

- 1) Holland GR, Nahri MN, Addy M et al. Guidelines for the design and conduct of clinical trials on dentine hypersensitivity. J Clin Periodontal 1997 24:808-813.

- 2) Canadian Advisory Board on Dentine Hypersensitivity(2003) Consensusbased recommendations for the diagnosis and management of dentine hypersensitivity. J Can Dent Assoc 2003 69: 221-228.

- 3) Gysi A. An attempt to explain the sensitiveness of dentine. BJ J Dent Sci 1900 43:865.

- 4) Brannstrom M. A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain producing stimuli through the dentine. In: Anderson D.(ed) Sensory Mechanisms in Dentine pp73-80. London:Pergamon Press, 1962.

- 5) Grippo, JO. Abfraction;:A new classification of hard tissue lesions of teeth. J Esth Dent 1991 3:14-19.

- 6) Martin Addy. Brushing toothwear and relevance of Dentine hypersensitivity: Intermational Dental Journal 2005.55:261-267.

- 7) Absi EG, Addy M, Adams D. Dentine hypersensitivity. The effects of toothbrushing and dietary compounds on dentine in vitro: A SEM study. J Oral Rehabil 1992 19:101-110.

- 8) Banfield N, Addy M. Dentine hypersensitity: development and evaluation of a model in situ to study tubulepatency. J Clin Periodontal 2004 31:325-335.

- 9) 大森 かをる, 常磐 珠美, 秋本 尚武ら. リン酸カルシウム系象牙質知覚過敏抑制材の漂白エナメル質に対する効果 ; 日本歯科保存学会学術大会講演抄録. 2011 135 ; 90.

- 10) 英 将生, 常磐 珠美, 宮内 貴弘ら. 試作リン酸Ca系知覚過敏抑制(CPD-100)が象牙質接着に及ぼす影響について ; 日本歯科保存学会学術大会講演抄録. 2011 135 ; 91.

- 11) 高橋 圭, 山路 公造, 西谷 佳浩ら. 試作象牙質知覚過敏抑制材塗布後のレジン接着強さの影響について ; Adhes Dent. 2011 29 4,176.

他の記事を探す

モリタ友の会

セミナー情報

会員登録した方のみ、

限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能

オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。

商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。